表示桁数

(number of display digits)

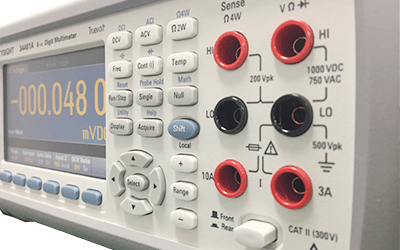

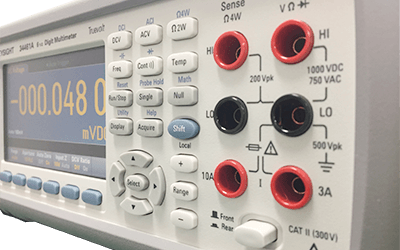

測定値をデジタル表示する計測器は、表示桁数を精度の1つの仕様にしている機種群がある。たとえばデジタルマルチメータ(DMM)などの表示桁数は「4 1/2桁」や「4.5桁」と表記される。「1/2」、「.5」とは最大の表示値の制限を表す。たとえば「4桁」の最大数は「9999」だが、DMMの最大数は「1999」が多い(「4000」の機種もある)。この場合「4桁」と表記すると“9999まで表示可能”と誤解されるため「3 1/2桁」や「3.5桁」と表記している。「3桁より多いが完全な4桁とはいえない」という意味が「1/2桁」や「.5桁」である。この場合、表示を見ると4桁表示しているが、いくつまで4桁で表示するかは製品の説明書などを調べないとわからない(1999までか4000までかは決まりはない、悪く言えばメーカの自由である)。仕様が3.5桁だったら、見た目は4桁表示しているように見えても、ほぼ3桁表示だと思ったほうが無難である。

表示桁数で表現するのはベンチトップ(据え置き型)のDMMで、ハンドヘルド(可搬型)のDMMはまた別の「表示カウント数」という指標で仕様が記載される。表示カウント数は表示桁数よりも、もっとメーカによってバラバラである。計測器の仕様を理解するのは素人には難儀である。

ベンチトップのDMMのラインアップが多いキーサイト・テクノロジーは最近、ハンドヘルドモデルにも注力している。形名U12000シリーズは「表示カウント数」ではなく「表示桁数」を明記している。ハンドヘルドのモデルは"表示桁数ではなく表示カウント数だ”という説明はできなくなった。まったく計測器はメーカによって好き勝手な世界で、新しいモデルは従来品とは仕様の書き方が違うことが良くある。なのでメーカ別の比較表をつくるのは簡単ではない。別の言い方をすると、そのように新しい仕様の書き方をして、そのモデルが特別であること、新しい潮流であることをPRしているともいえる。

計測器情報:DMMで品名に「桁」がつく製品の例

.png)