分解能

(resolution)

計測できる一番小さな値のこと。測定の細かさの限界、感度と表現されたり、計測器が確実に検知できる最低の入力信号、といわれたりする。精度や確度とは定義が異なる。測定器の種類や測定項目によって定義の仕方が違う。

分解能は「その機器が識別可能な物理量」であるから、マイクロスコープや電子顕微鏡、SEMなどは、二点間の最小距離が分解能に相当する。スペクトラムアナライザ(スペアナ)は電波の周波数ごとの大きさを測定するので、周波数の分解能(周波数の識別能力)は大変に重要な仕様である。この分解能を分解能帯域幅(RBW)という特別な表現をする。スペアナの一番の分解能に相当する周波数分解能を「分解能帯域幅」という特殊なことばにしているが、これはスペアナでは基礎用語である(「周波数分解能」といわずに、「帯域幅」などという無線用語を使うので、素人泣かせの基礎用語といえる)。

単に分解能と表現される場合の代表的な2例を以下に示す。

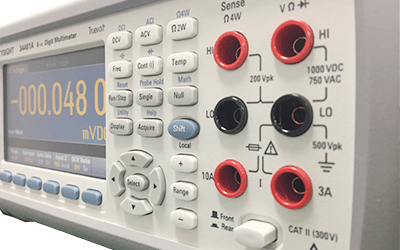

デジタルマルチメータ(DMM)などのデジタル表示の測定器は、表示桁数を5½桁というように記載する。最小桁が分解能にあたるが、それは測定しているレンジによって異なる(たとえば20 Vレンジならば、分解能は100 µVなど)。

同じ電圧測定でも、オシロスコープ(オシロ)で分解能といえば、ADコンバータのビット数のことである。ほとんどのデジタルオシロのADコンバータは8ビット(=256分割)。1/256=0.4%のため、オシロの電圧表示の有効桁数は2桁までで、3桁目はあまり信用できない値である。余談だが、オシロは信号の時間軸推移(時間による変化の波形)を見る観測機器(スコープ)で、時間軸波形を正確に計測するための周波数帯域を最も重要な仕様としている(横軸の時間については精度が良い)。ただし、信号の大きさである電圧(縦軸)は0.4%程度の精度しかないので安価なハンディDMMよりも悪い。オシロの機能は、正確な電圧値を測定することではなく、10ディビジョンの画面の中で波形を把握することが主眼なので、電圧の測定精度はこれで十分ということである。10万円のオシロも1億円のオシロもADコンバータは8ビットである。つまり電圧については測定器ではなく観測機器なので、オシロが表示する電圧値のデジタル値には注意が必要である。

自動車などのパワーエレクトロニクス分野ではオシロで電圧も精度良く測定したいという需要があり、2010年代にテレダイン・レクロイ(旧レクロイ)が高分解能モデル(10ビットや12ビットADコンバータを搭載)を発売し、数年後にはテクトロニクス、キーサイト・テクノロジーもラインアップしたので、オシロの新しい機種群の1つになった。2020年代には国産の岩崎通信機や横河計測も追従し、ミドルクラス以上では高分解能は標準仕様となっている。

計測器の名称(品名)に「高分解能」と称するものがオシロスコープ以外では電源、メモリレコーダの測定ユニット、SMU、AWGなどにある。前述のように、表示桁数の多いDMMは高分解能(高精度)といえるが、7~8桁モデルがあるキーサイト・テクノロジー、フルーク(FLUKE Calibration)、エーディーシーの品名は「デジタルマルチメータ」で、名称に「高分解能」はない。フルークは品名に「8.5桁」とうたい、高分解能であることを具体的にアピールしている。計測器ユーザは「普通のDMMは5桁程度である」ことを知っているのでこのアピールは通じるが、計測器の素人には「8桁が高精度・高分解能である」ことはわからない。DMMの利用者は桁数を聞いただけで高精度であることを理解するので、メーカの意図は十分に伝わっている(逆にいうと、計測器は万人が使わないものである)。

計測器の名称は、その製品を使う(限られた)使用者に向けて各メーカは熟考して命名しているのである。そのため、同じ性能のモデルでもメーカによって品名が全く違うことは珍しくない。複数メーカの同等製品を探すには、名称からではわからないので、計測器に関する知見を必要とする(計測器の選定は、その能力や経験がある技術職の仕事である)。

参考用語

参考記事

-

会員専用【イベントレポート】JSAP EXPO Spring 2019 Exhibition(応用物理学会講演会) 3ページ目

会員専用【イベントレポート】JSAP EXPO Spring 2019 Exhibition(応用物理学会講演会) 3ページ目図1 レーザー顕微鏡とマイクロスコープなどを分解能で比較。

-

スペクトラムアナライザの基礎と概要 (第2回)

スペクトラムアナライザの基礎と概要 (第2回)「基本的な設定」の2番目に分解能帯域幅について図解。

-

木曜の17時30分からを“レクロイ・タイム”に! オンラインを充実させるテレダイン・レクロイ・ジャパン 3ページ目

木曜の17時30分からを“レクロイ・タイム”に! オンラインを充実させるテレダイン・レクロイ・ジャパン 3ページ目世界初の高分解能オシロスコープを発売したテレダイン・レクロイが活況な「高分解能オシロスコープ」ウェビナーについて語っている(2017年8月)。

-

デジタルマルチメータの基礎と概要 (第1回) 「DMMの歴史と変遷」

デジタルマルチメータの基礎と概要 (第1回) 「DMMの歴史と変遷」DMMの分解能である桁数について解説。

-

オシロスコープ校正 新製品発表会~フルーク マルチプロダクト校正器 55x0Aシリーズ

オシロスコープ校正 新製品発表会~フルーク マルチプロダクト校正器 55x0AシリーズDMMの桁数の動向と校正器の対応。

.png)