アルコール検知器 ~ いよいよアルコール検知器の全面的運用義務化決定

この記事は、2023年6月22日に公開した記事「アルコール検知器 ~ 導入効果を期待」を改版したものです。

2022年10月から施行されるとされていた、いわゆる「白ナンバ車」を使用する事業者に対して「アルコール検知器」による運転者の酒気帯び検査を「当面の間延期」となっていました。延期の主たる理由は、半導体不足による「アルコール検知器」の供給不足です。その後、半導体不足が改善されたことから、パブリックコメント※2を令和5年6月9日から令和5年7月8日までの間実施し、その結果を踏まえて「アルコール検知器」の使用義務化が規定されました。パブリックコメントの募集結果を閲覧できます。

「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集結果について

パブリックコメント制度とは、「国の行政機関は、政策を実施していくうえで、さまざまな政令や省令などを定めます。これら政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民の皆様から意見、情報を募集する手続が、パブリック・コメント制度(意見公募手続)」。意見募集案件は「e-Govパブリック・コメント」で閲覧や意見の提出が可能。

2023年12月1日施行の道路交通法では、安全運転管理者の選任が必要な事業者を対象に、次の措置が必要となります。

1)運転者に対して、運転前後の酒気帯びの有無を「アルコール検知器」を使用して確認する。

2)「アルコール検知器」を常時有効に保持する。

3)確認内容を記録し、その記録を1年間保存すること。

なお、2022年4月1日施行の道路交通法の概要は以下の2点です。

1)運転者に対し運転前後の酒気帯びの有無を目視等で確認

2)確認内容を記録し、その記録を1年間保存

「アルコール検知」に関する解説は以下をご覧ください。

飲酒運転による交通事故が大きな社会的問題となっていることは周知のことです。重大事故の発生をきっかけに、関係各方面の活動や飲酒運転の罰則強化などにより、飲酒運転による交通事故は減少傾向であるものの、未だ悲しい事故が発生しています。本稿では飲酒運転の根絶を目指して導入されている「アルコール検知器」を取り上げます。最初に、アルコール検知器導入の背景を述べます。飲酒運転による事故発生推移や、アルコール検知に関する法令を説明します。その後に、アルコール検知器の構成やアルコールの検出原理を紹介します。検知器の種類は半導体式、電気化学式(燃料電池式)、非拡散赤外線吸収式(NDIR)、接触燃焼式などがあります。各検知センサの比較や、センサに反応するアルコール以外の飲食物の例を一覧表にしました。業界団体のアルコール検知器協議会についても触れます。最後にアルコール検知器に関連した計測器を紹介します。

《本稿の記述は、筆者の知見による解釈や、主観的な取り上げ方の面もあることをご容赦ください。また、記載されている技術情報は、当社および第三者の知的財産権他の権利に対する保証または実施権を許諾するものではありません。》

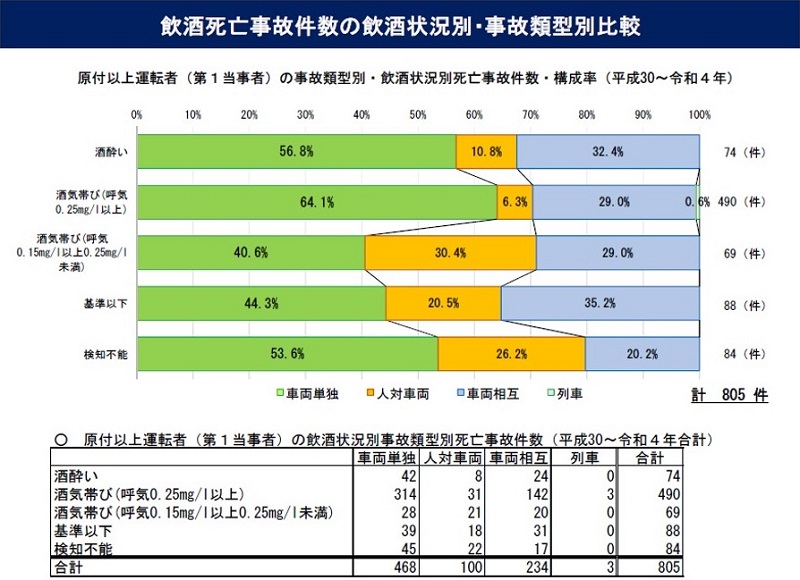

飲酒運転による事故発生状況

飲酒運転による交通死亡事故の発生状況は法令の強化等により減少傾向ですが、近年はやや下げ止まりとなっています。2022年時点の飲酒運転による死亡事故は120件です。

注「飲酒死亡事故」とは、第1当事者の飲酒状況が酒酔い、酒気帯び、基準以下、検知不能のいずれかに該当する場合の死亡事故をいう。

出典:警察庁の統計資料を元に作成

参考情報として、死亡事故発生件数の時間帯別や事故類型を紹介します。図3は発生時間帯別のデータです。夜間に発生する件数が多いことが分ります。図4は事故類型別のデータです。単独事故の割合が多いです。

出典:警察庁

出典:警察庁

アルコール検知に関連する法令

トラック、バス、タクシーなどの運送事業者(いわゆる、緑ナンバー車)に対して、運転者の酒気帯び有無の確認をアルコール検知器で行うことは2011年5月から義務化されていますが、2021年6月に発生した痛ましい事故をきっかけに、従来の緑ナンバーだけでなく、業務の使用で白ナンバーを保有している事業者に対してもアルコールチェックが義務化されました。2022年4月から施行された内容は、

- 運転前後のドライバの状態を目視等で確認し、酒気帯びの有無を確認すること。

- 酒気帯びの有無を記録して結果を1年間保存すること。

アルコールチェックの対象事業者は、

- 乗車定員が11人以上の自動車を1台、その他の自動車については5台以上を保有している。

なお、自動二輪車(原動機付き自転車を除く)は1台を0.5台として計算します。業務で使用する車両を計算の対象とします。また、アルコールチェックが義務化されている事業所は、安全管理者の選任が必要です。安全管理者は、法令に定められた業務を行わなければならないです。業務内容としては、

-

運転者の適正等の把握

自動車の運転についての運転者の適性、知識、技能や運転者が道路交通法等の規定を守っているか把握するための措置をとる。 -

運行計画の作成

運転者の過労運転の防止、その他安全な運転を確保するために自動車の運行計画を作成すること。 -

交替運転者の配置

長距離運転又は夜間運転となる場合、疲労等により安全な運転ができないおそれがあるときは交替するための運転者を配置する。 -

異常気象時等の措置

異常な気象・天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、安全確保に必要な指示や措置を講ずる。 -

点呼と日常点検

運転しようとする運転者に対して点呼を行い、日常点検整備の実施及び飲酒、疲労、病気等により正常な運転ができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与える。 -

酒気帯びの有無の確認

運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。 -

酒気帯びの有無の確認の記録・保存

運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。 -

運転日誌の備付け

運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させる。 -

安全運転指導

運転者に対し、「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、自動車の運転に関する技能・知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行う。

飲酒運転の根絶や健康維持促進の活動

飲酒運転の根絶や健康維持促進の活動を行っている関連省庁や団体を紹介します。具体的な活動内容については、リンクをご覧ください。

- 警察庁(飲酒運転根絶)

- 内閣府(飲酒運転根絶対策)

- 厚生労働省(アルコール健康障害対策)

- 政府広報オンライン(飲酒運転は絶対に「しない!」「させない!」)

- 警視庁(飲酒運転根絶)

- 一般財団法人全日本交通安全協会

- アル法ネット(アルコール健康障害対策基本法推進ネットワーク)

- 公益社団法人全日本断酒連盟

アルコール検知器の基本要件

体内のアルコール濃度を測定する方法は主に2つあります。

- 血液中のアルコール濃度を測定

- 呼気中のアルコール濃度を測定

血液中のアルコール濃度を測定するためには、医療機関で採血することが必要であり、やや柔軟性に欠けます。一方、呼気中のアルコール濃度を測定する方法は呼気を吹き込んだり、採取したりすることで簡便に実施することが可能です。業務用では呼気でアルコール濃度を測定する方式が一般的です。本稿では呼気を使うアルコール濃度を検知する方式を解説します。先ず、アルコール検知器の基本的な要件は、濃度に応じた直線性、繰り返し性、アルコール以外の成分(干渉ガス)による影響性となります。干渉ガスとしては、一酸化炭素、アセトン、水素などがあげられます。アセトンは糖尿病患者の呼気に高い濃度で含まれるようです。

アルコール検知の原理

飲酒等でアルコールを摂取すると、胃や小腸に約2時間程度で吸収されます。吸収されたアルコールは肝臓で分解されますが、肝臓で分解しきれないアルコールは血液の中に入って、肺からアルコールの一部が呼気として体外へ排出されるため、呼気中にアルコールが含まれます。その呼気に含まれたアルコールをアルコール検知センサによって測定することでアルコール検知を行います。アルコールを検知する方式の主流は1)半導体式、2)燃料電池式です。その他の方式として3)非拡散赤外線吸収式、4)接触燃焼式などがあります。

1)半導体式

基本構造はヒータとセンサ材料とで構成されています。比較的安価で入手できるアルコール検知器で採用されています。ヒータ抵抗でガスに反応する素子(酸化スズ)を加熱すると、センサの表面に付着した酸素量に応じて電気抵抗が変化する特性を利用した方式です。酸素量が多ければ電気抵抗が高くなり、酸素量が少なければ電気抵抗が低くなります。アルコールを摂取すると呼気中のアルコールが増え、酸素量が減るので、摂取量が増えるほど電気抵抗が低くなり、呼気中のアルコール濃度が高くなります。メリットは、安価、センサが小型、測定時間が短いなどです。デメリットは、たばこや歯磨き粉に含まれるキシリトールに反応して誤検知することがある他に、センサのばらつきが大きい、安定時間が必要などです。

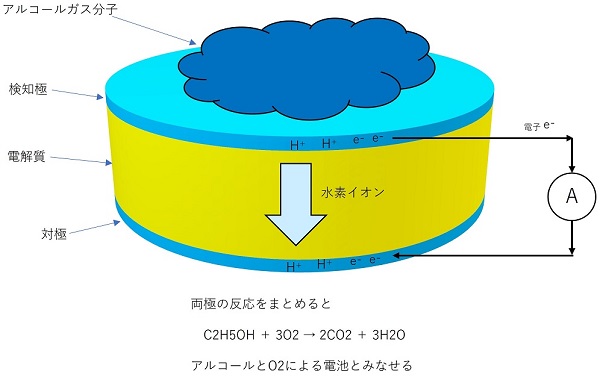

2)電気化学式(燃料電池式)

アルコール成分によって生じる酸化還元反応によりアルコールの濃度を測定します。基本構造は検知極、電解質、対極で構成されています。アルコール分子が検知極で酸化反応を起こし、水素イオン(H+)で電子(e-)が生成されます。水素イオンは電解質を経由して対極へ移動します。電子は外部の回路を経由して対極へ移動し還元反応が起こります。両極の反応をまとめると、C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2Oとなり、アルコールと酸素を活物質※1とする燃料電池と言えます。よって、発生する電流を計測することでアルコールの濃度を測定が可能となります。飲酒する量が増えると、アルコール成分が増え、その結果、電気の発生量が多くなり、アルコール濃度が高いことを検出できます。メリットは、検出精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい、周囲の環境に影響を受けにくいことです。デメリットは測定原理が複雑なため、価格が高くなります。測定時間が長く、また、ランニングコストが高くなります。

化学エネルギと電気エネルギとを変換する物質

3)非拡散赤外線吸収式(NDIR:Non Dispersive InfraRed)

基本構造は、光キャビティ(箱)に赤外線を発光するLEDと赤外線センサとで構成されています。アルコール分子が特定の赤外線光を吸収することを利用して検知します。検知器は赤外線光源と光検出器で構成され、呼気中のアルコールが光源から発せられた赤外線光を吸収すると、検出器に到達する光の強度が減少します。この減少した光の強度を検知器が測定し、アルコール濃度が計算されます。メリットは、センサの反応時間が早い、センサの寿命が長いことです。化学式と異なりセンサ自体が化学反応を起こしません。干渉ガスの影響を受けにくく、検出精度や再現性が高いです。デメリットは光学系の部品で構成されるため割高となります。また、構造が複雑なので他のセンサに比べると大きくなります。

4)接触燃焼式

基本構造は検知素子と補償素子とで構成されています。素子に使用される材料は一般的に白金です。温度により電気抵抗が変化する特性を有しています。温度が上昇すると電気抵抗は高くなり、温度が低下すると電気抵抗は低くなります。検知素子は呼気中のアルコールが接触して燃焼反応により温度が変化します。補償素子も白金線ですが、呼気と接触しないので、センサ周辺の温度変化に反応します。センサの基本回路は図9に示すホイーストンブリッジ回路が用いられます。アルコールが含まれる呼気がない空気中では、検知素子と補償素子は等しい抵抗値となるので、Rs × R1 = Rc × R2の関係となりブリッジ回路は平衡状態で電圧計はゼロとなります。アルコールを含んだ呼気が検知素子に接触すると燃焼が発生し、抵抗値が増加するためブリッジ回路の平衡状態がくずれ、電圧計が振れます。この電圧値がアルコール濃度に比例します。

各方式の特徴をまとめると表1となります。

| センサ方式 | 半導体式 |

電気化学式 (燃料電池式) |

非拡散赤外線吸収式 (NDIR) |

接触燃焼式 |

|---|---|---|---|---|

| ガス選択性 | △ | ◎ | 〇 | △ |

| 精度 |

△ 経年変化 |

◎ |

〇 温度、湿度、気圧 |

△ |

| 寿命 | 〇 |

△ 2~5年 |

◎ | 〇 |

| 応答性 |

◎ 5秒程度 |

△ 燃焼時間長い |

〇 | 〇 |

| 価格 | ◎ |

△ 高価・維持費 |

× 精密光学機器 |

△ |

優位な順番は、◎ > 〇 > △ > ×

アルコール検知性能に影響を与える飲食物の一例は表2となります。誤検出しない処置が必要です。

| 品目 | 反応状況 | |||

|---|---|---|---|---|

| 種別 | 詳細 | 直後 | 5分後 | 10分後 |

| 喫煙 | 煙 | 〇 | 〇 | |

| 飲料 | コーヒー飲料 | △ | ||

| ジュース類 | △ | |||

| 発酵食品 | キムチ | △ | ||

| ヨーグルト | △ | |||

| パン | 〇 | 〇 | ||

| 味噌汁 | 〇 | △ | ||

| バター | 〇 | △ | ||

| 食品 | 納豆 | △ | ||

| ラッキョウ | 〇 | 〇 | ||

| 生わさび | 〇 | 〇 | ||

| 漬物 | 〇 | 〇 | ||

| のど飴 | △ | |||

| 医薬品 | せき止め薬 | △ | ||

| 入れ歯安定剤 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 栄養ドリンク | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 口内洗浄剤 | 〇 | 〇 | 〇 | |

△:反応する時としない時あり。

〇:反応する。水道水でうがいをし、5分後に再検査。

出典:各所の情報を元に作成

アルコール検知器の認定制度

2015年4月に「アルコール検知器の品質の向上と普及を通じて、飲酒運転根絶と健康管理を提唱」する団体が発足しました。団体名は「アルコール検知器協議会(JAPAN BREATH ALCOHOL TESTING CONSORTIUM:略称 J-BAC)」です。会員団体は69社(2023年5月時点)です。活動内容は、

- アルコール検知器の利用と活用に係る普及および啓発。

- アルコール検知器の技術・品質向上のための調査研究。

- アルコール検知器および飲酒運転防止に関連する法令の周知および広報。

- アルコール検知器に関連する行政機関との連絡、協議。

- アルコール検知器や飲酒の専門知識を用いた道路交通安全の促進および普及。

- アルコール検知技術や交通安全政策に関する国際交流。

- アルコール健康障害対策基本法に関連する行政機関および各団体等との連携。

- その他、会の目的を達成するために必要な活動。

アルコール検知器の検定を申請し合格すると、「JB」マークが付与されます。認定されている機器は18団体、47機種(2023年5月1日時点)です。アルコール検知器の検定制度、技術規格等については、アルコール検知器協議会のサイトをご覧ください。(https://j-bac.org/)

関連計測器の紹介

アルコール検知器に関連した計測器の一例を紹介します。

その他の製品や仕様については 計測器情報ページ から検索してください。

おわりに

飲酒を要因とする交通事故を根絶するため、道路交通法の改正など数々の施策が講じられてきました。アルコール検知器による飲酒状態の判定は有効な手段と思われます。現時点(2023年6月時点)、緑ナンバーの事業者に対して義務化されていますが、白ナンバー事業者のアルコール検知器の使用義務は、供給問題等、諸般の事情で「当面の間延期」となっています。アルコール検知器の適用有無にかかわらず、飲酒に関連した交通事故が減ることを切に願いたいものです。

自動車関連の他の記事は こちらから