メモリレコーダの基礎と概要 (第2回)

<連載記事一覧>

第1回:「はじめに」「歴史的な波形記録装置」「現在よく使われる波形記録装置」「よいメモリレコーダとは」「【コラム】電磁オシログラフが活躍した時代」

第2回:「メモリレコーダの構造」「メモリレコーダの利用上の留意点」「観測データの記録や伝送」「メモリレコーダの周辺機器」「【コラム】国内でメモリレコーダの製造販売を行うメーカ」

第3回:「メモリレコーダの用途例」「メモリレコーダの校正」「おわりに」「【インタビュー】日置電機のメモリレコーダ事業への取り組み」

メモリレコーダの構造

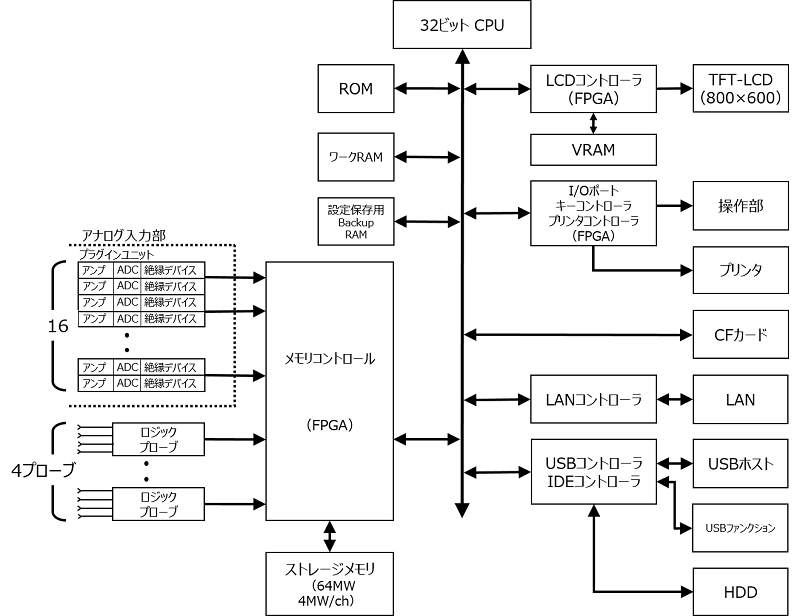

メモリレコーダは主に入力アナログ信号処理回路、A/D変換器、波形メモリ、制御回路、表示器およびプリンタで構成されている。

ここではよく使われるデスクトップ型メモリレコーダと電池駆動型メモリレコーダの内部構造について解説する。

デスクトップ型メモリレコーダの構造

デスクトップ型メモリレコーダはコンパクトな本体に複数の入力モジュールが実装できるようになっている。本体には大容量の波形メモリと波形を高速に表示する波形描画回路が搭載されている。

本体全体の制御はCPUによって行われる。

図14. デスクトップ型メモリレコーダの構造(MR8847 日置電機)

本体にはプラグイン構造のさまざまな入力モジュールが実装できるようになっている。プラグインモジュールには入力アナログ信号処理回路とA/D変換器が実装されている。絶縁型入力のモジュールは内部で本体と絶縁できるようなっている。

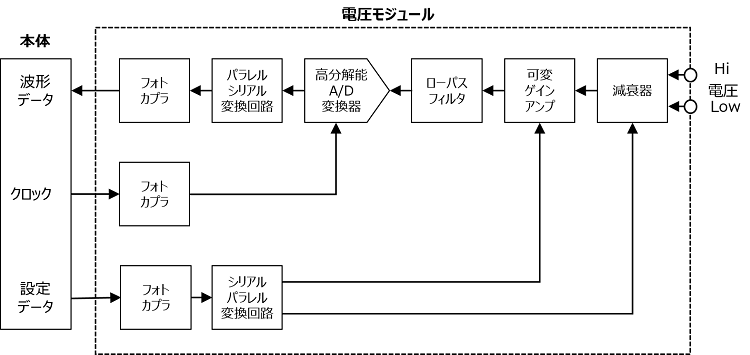

ここでは電圧アナログ入力モジュールの構造を示す。1つの電圧入力モジュールには下記のような回路が2組もしくは4組実装されている。

図15. 電圧アナログ入力モジュールのブロック図

熱電対で温度が計測できるモジュールは入力に基準接点補償回路が付いており、熱電対からの出力電圧に0℃から室温までの熱起電力が加算されるようになっている。

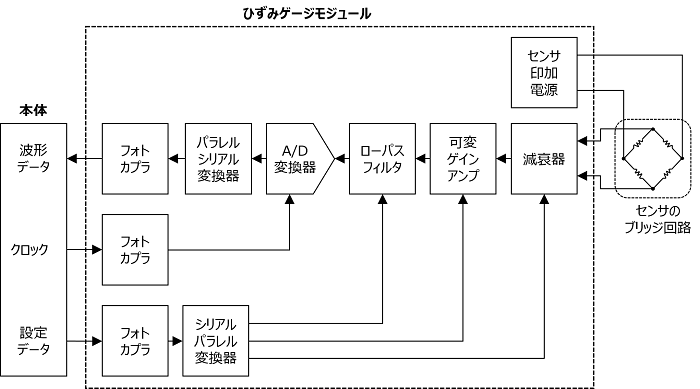

ひずみゲージ(Strain gauges:ストレインゲージ)を利用する場合は専用の入力モジュールを選択する。このモジュールにはひずみブリッジに印加する電源を持っており、ひずみNDISコネクタを経由してひずみブリッジ回路に接続される。ひずみゲージモジュールには下記のような2組の回路が実装されている。

図16. ひずみゲージモジュール

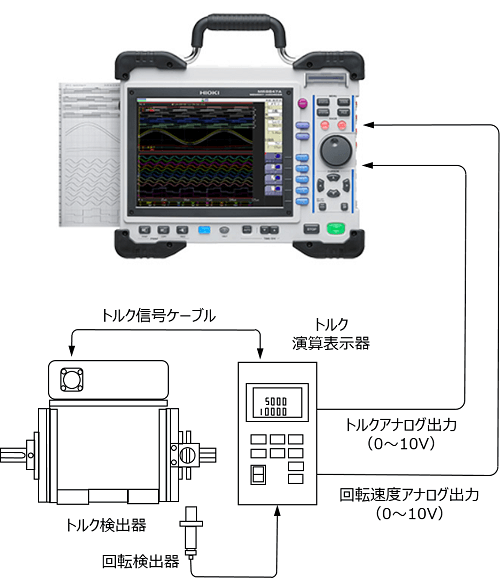

入力モジュールには上記以外に目的に応じてさまざまな製品が用意されているので、利用するセンサに合わせて選択を行う。また、センサによっては入力モジュールに直接接続ができない場合がある。そのときは信号変換器を使ってセンサ信号を電圧信号に変化してメモリレコーダに入力する。下記にはトルクセンサとメモリレコーダの接続事例を示す。

図17. トルクセンサの接続

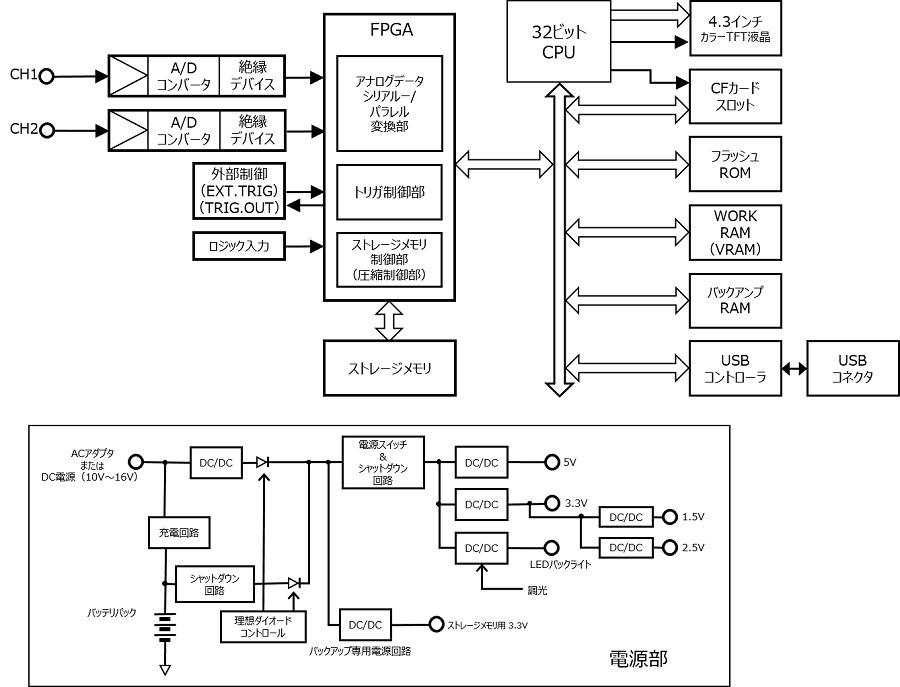

電池駆動型メモリレコーダの構造

電池駆動型メモリレコーダの構造は基本的には同じであるが、屋外で使うことを想定して設計されているため、耐環境性への配慮、電池で長時間動かせる工夫、直射日光下や暗い場所でも見やすい画面、簡単な操作、小型/軽量でかつ頑強あることが設計に求められる。このため、電池駆動型メモリレコーダは基本機能を重視した製品が多い。

図18. 電池駆動型メモリレコーダの構造(MR8870 日置電機)

pc.png)