自動車をとりまくルール~安心安全の基本

産業機器は数多くの法規などに準拠して開発、生産、販売されていますが、とりわけ自動車は人命と直接的に関係するため、安全性はもとより、環境などに対する制約を受けます。対象は国内だけでなく販売先の国々や地域の法令を遵守することが求められます。仮に、違反が判明すると、リコール※1の処置にとどまらず、賠償の対象となります。更に、近年では自動車システムの高度化に伴い、サイバーセキュリティなど新たな規制が導入されています。一方、運転者に対しては、道路交通に関する多くのルールを順守することが求められます。

リコールに関連する記事は以下をご覧ください。

2021年11月公開:「自動車の品質をより良くするために~リコール制度について」

本稿では、自動車に関連した法規などについて概説します。法令である道路運送車両法・保安基準、道路交通法(道交法)、道路運送法、高圧ガス保安法などの概要を述べます。規格として制定されている機能安全規格 ISO 26262やSOTIF ISO 21448、またWP29で協定が採択されたサイバーセキュリティについても触れます。最後に自動車開発で使用される計測器を紹介します。

《本稿の記述は、筆者の知見による解釈や、主観的な取り上げ方の面もあることをご容赦ください。また、記載されている法令や規格等に関する記述は参考情報であり、原文を保証するものではありません。さらに、記載されている技術情報は、当社および第三者の知的財産権他の権利に対する保証または実施権を許諾するものではありません。》

自動車を取り巻くルールの概要

自動車を取り巻くルールは多くの分野を対象としています。大別すると、道路運送車両法や道路交通法などの法律、品質の維持向上を定めた規格、物つくりの基本である日本産業規格(JIS)や開発品質を定めた規格などがあります。なお、各法律には施行するための政令や規則なども定められています。表1は自動車に関連する各種ルールの例です。主要な法令や規格については次節以降で解説します。

| 分野 | ルール名 | 概要 |

|---|---|---|

| 法令 | 道路運送車両法 | クルマの構造装置が備えるべき要件や点検整備、整備事業などについて規定されている |

| 道路運送車両法の保安基準 | 自動車の構造、装置について、安全性や環境保全の技術基準 | |

| リコール制度 | 道路運送車両法の保安基準に適合しない場合、必要な改善措置を行う | |

| 道路交通法 | 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止を規定 | |

| 道路運送法 | 道路運送事業に関する規定 | |

| 道路法 | 道路に関して路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する規定 | |

| 大気汚染防止法 | 排気ガスの許容限界、道路運送車両法で細則を規定 | |

| 騒音規制法 | 自動車騒音の許容限界、道路運送車両法で細則を規定 | |

| 省エネ法 | 特定エネルギー消費機器として燃費基準が設定 | |

| 貨物自動車運送事業法 | 貨物自動車運送事業に関する規定 | |

| 高圧ガス保安法 | 高圧ガス装置の構造や取り付け方法等を規定 | |

| 自動車損害賠償法 | 人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度 | |

| 製造物責任法(PL法) | 車の欠陥によって何らかの損害を受けた場合の規程 | |

| 自動車ターミナル法 | 自動車ターミナル事業の運営に関する規定 | |

| 物つくり | 日本産業規格(JIS) | 鉱工業品等やデータ、サービス等の規格。旧来の「日本工業規格(JIS)」から「日本産業規格(JIS)」へ制定・改正 |

| 日本自動車技術会規格(JASO) | JISで規定されていない自動車に係る規格 | |

| 品質 | IATF 16949 | 自動車産業に特化した国際的な品質マネジメントシステムの要求事項を規定 |

| 安全性評価 | JNCAP | 自動車の安全性評価。米国で実施されているNCAPの日本版と言える |

| 開発 | 機能安全規格 ISO 26262 | 機能安全への対応 |

| サイバーセキュリティ ISO/SAE 21434 | 自動車のライフサイクル全体に対するサイバーセキュリティを確保するための要件を規定 | |

| SOTIF ISO 21448(意図した機能の安全性) | (Safety of The Intended Functionality) 先進安全支援システム等の性能限界や人の誤使用によるリスクの軽減 | |

| Automotive SPICE | ソフトウエア開発を中心とした開発プロセス | |

| MISRA C | C言語の記述ルール | |

| 海外 | UN | 国連 自動車基準世界フォーラム(WP29)で制定される規定 |

| FMVSS | 米国における安全規格 | |

| VDA | ドイツ自動車工業規格 | |

| GB | 中国の標準、日本のJIS規格に相当する規格はGB/T |

個々のルール解説

主要な法令や規格について、特長的な事項について解説します。日本における法令は法令検索(e-GOV)をご利用ください。全文を閲覧できます。また、日本法令索引で、明治19年2月の公文式施行以後の法令と法案について、法令の改廃経過や法案の審議経過等が参照できます。

1 道路運送車両法、保安基準

自動車に関する法令の中で、道路交通法と合わせて中核をなしています。昭和26年6月1日に公布されました。「この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする」とされています。自動車や原動機付き自転車、軽車両などに関して、登録、安全性確保、公害防止、整備などについて規定されています。全八章で構成されています。第三章は保安基準として、自動車の構造や装置に関して詳細な要件が定められています。保安基準で規定されている要件は表2です。

| 自動車の構造 |

長さ、幅及び高さ 最低地上高 車両総重量 車輪にかかる荷重 車輪にかかる荷重の車両重量に対する割合 車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合 最大安定傾斜角度 最小回転半径 接地部及び接地圧 |

|---|---|

| 自動車の装置 |

原動機及び動力伝達装置 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 操縦装置 制動装置 ばねその他の緩衝装置 燃料装置及び電気装置 車枠及び車体 連結装置 乗車装置及び物品積載装置 前面ガラスその他の窓ガラス 消音器その他の騒音防止装置 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器 警音器その他の警報装置 方向指示器その他の指示装置 後写鏡、窓拭き器その他の視野を確保する装置 速度計、走行距離計その他の計器 消火器その他の防火装置 内圧容器及びその附属装置 自動運行装置 その他政令で定める特に必要な自動車の装置 |

2 自動車の種類

自動車の種類や区分は道路運送車両法によるものと道路交通法によるものがあります。登録や車検などについては道路運送車両法が、運転免許や取り締まりについては道路交通法が適用されます。表3は道路運送車両法による分類、表4は道路交通法による分類です。表5は電動バイクとエンジン車との比較です※2。なお、細則がある事項もありますが記述を省略しています。詳細は各法令を参照してください。

電動車いす、電動アシスト自転車は道路運送車両法に該当しない。電動キックボードや立ち乗り式スクータの多くは「原動機付自転車」に該当する。

| 種類 | 自動車 | 原動機付自転車 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 普通自動車 | 小型自動車 | 軽自動車 | 大型特殊 自動車 |

小型特殊自動車 | 第1種原動機付 自転車 |

第2種原動機付 自転車 |

|||||||

| 農耕作業用 | 荷役運搬・ 土木建設作業用 |

||||||||||||

| 代表的な自動車 | バス トラック 小型乗用車 |

小型トラック 小型乗用車 |

三輪トラック | 大型オートバイ | 軽トラック 軽乗用車 |

オートバイ | ロードローラー ブルドーザ |

農耕用トラクター | フォークリフト ショベルローダ |

ミニバイク | バイク | ||

| 構造 | 車輪数 | 4以上 | 4以上 | 3 | 2 | 3以上 | 2 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 2 | |

| 大きさ(m) | 長さ 幅 高さ |

四輪以上の小型自動車より大きいもの | 4.7以下 1.7以下 2.0以下 |

三輪の軽自動車より大きいもの | 二輪の軽自動車より大きいもの | 3.4以下 1.48以下 2.0以下 |

2.5以下 1.3以下 2.0以下 |

制限なし | 制限なし | 4.7以下 1.7以下 2.8以下 |

2.5以下 1.3以下 2.0以下 |

2.5以下 1.3以下 2.0以下 |

|

| エンジンの総排気量(cc) | ↑ | 660超2,000以下 | 660をこえる | 250をこえる | 660以下 | 125をこえ250以下 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 50以下 | 50超125以下 | ||

| 車検 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ||

| 登録 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||

| 届出 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ||

出典:国土交通省の資料を元に作成

| 自動車 | 原動機付自転車 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 大型自動車 | 中型自動車 | 準中型自動車 | 普通自動車 | 大型自動二輪車 | 普通自動二輪車 | 大型特殊自動車 | 小型特殊自動車 | |

|

総重量:11 トン以上 最大積載量:6.5トン以上 または乗車定員:30 人以上 |

総重量:7.5 トン以上11トン未満 最大積載量:4.5 トン以上6.5 トン未満 または乗車定員:11 人以上30 人未満 |

車両総重量3.5トン以上7.5トン未満 最大積載量:2 トン以上4.5トン未満 または乗車定員:10人以下 |

他の区分に該当しない自動車 | 総排気量:400cc 超の二輪自動車 | 総排気量:50cc超 400cc 以下の二輪自動車 | 小型特殊自動車の規格をこえるもの |

長さ:4.7m 以下 幅:1.7m以下 高さ:2.0m以下 最高速度:15キロ以下 |

二輪のもの及び総理大臣が指定する三輪以上のもの50cc以下 その他のもの20cc以下 |

出典:国土交通省の資料を元に作成

| 排気量 | 50cc以下 | 50cc超~125cc未満 | 125cc超~250cc未満 | 250cc超~400cc未満 | 400cc超 |

|---|---|---|---|---|---|

| 電動バイク出力 | 0.6kW以下 | 0.6kW超~1.0kW以下 | 1.0kW超~20kW以下 | 20kW超 | |

| 道路運送車両法 |

第1種 原動機付自転車 |

第2種 原動機付自転車 |

軽二輪自動車 | 小型二輪自動車 | |

| 道路交通法 |

原動機付 自転車 |

普通自動二輪車 | 大型自動二輪車 | ||

出典:国土交通省の資料を元に作成

3 ナンバープレート

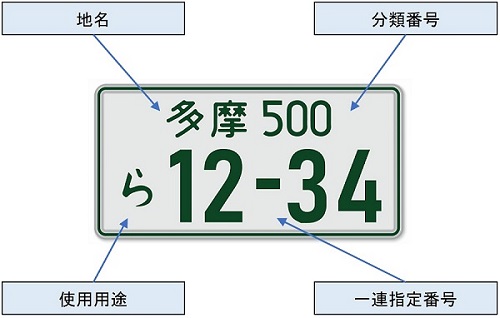

公道を走る自動車には道路運送車両法や道路交通法などの法令で定められたナンバープレートが付いています。その仕組みについて解説します。なお、細則の記述を省略している項目もあります。ナンバープレートは図1の通り、地名・分類番号・使用用途・一連指定番号の4つの要素で構成されています。各構成要素の仕組みは図2となります。

4 運転免許の区分と種類

自動車運転免許の区分は3つです。第一種運転免許、第二種運転免許、仮免許です。第一種運転免許は公道で自動車や2輪車を運転するために必要です。第二種運転免許はタクシーやバスなど、営利目的で運送するために必要です。仮免許は第一種、第二種免許を取得するために公道を運転するための免許です。次に運転免許の種類を紹介します。第一種は10種類、第二種は5種類あります。なお、取得条件等の細則があります。

| 免許種類 | 第一種免許 | 第二種免許 | AT限定免許有無 | 条件 |

|---|---|---|---|---|

| 普通免許 | 〇 | 〇 | 〇 | 普通自動車を対象 |

| 準中型免許 | 〇 | - | - |

2017年3月12日の道交法改正で新設 車両重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満 |

| 中型免許 | 〇 | 〇 | - |

車両総重量:7.5t以上11t未満、最大積載量:4.5t以上6.5t未満、 乗車定員:29人以下 |

| 大型免許 | 〇 | 〇 | - |

車両総重量:11トン以上、最大積載量:6.5トン以上 乗車定員:30人以上 |

| 小型特殊免許 | 〇 | - | - |

特殊な形状・用途の自動車を運転するための免許 全長:4.7m以下、全幅:1.7m以下、全高:2.0~2.8m、最高速度:15km/h以下の特殊車両(農耕用のトラクターなど) |

| 大型特殊 | 〇 | 〇 | - | 全長:12m以下、全幅:2.5m以下、全高:3.8m以下の特殊車両(除雪車、ショベルカーなど) |

| 牽引免許 | 〇 | 〇 | - |

牽引自動車を運転するための免許 牽引する車両の免許と合わせて必要 トレーラーや牽引型のタンクローリーなど |

| 普通二輪免許 | - | - | 〇 |

50㏄以上400㏄までの二輪車 小型自動二輪車(50㏄超~125㏄)、普通自動二輪車(125㏄超~400㏄) AT限定免許、小型二輪限定免許、AT小型限定免許あり |

| 大型二輪免許 | - | - | 〇 | 排気量400㏄超 |

| 原付免許 | - | - | - |

排気量50㏄以下の二輪車 三輪や四輪のものも可能 |

出典:国土交通省の資料を元に作成

5 道路交通法(通称は道交法)

昭和35年6月に公布されました。「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」とされています。自動車や自転車などの車両や乗る人、歩行者に対しても、道路上で安全に走行、歩行することができるようにするため、色々な規則を順守することが求められます。全八章で構成されています。歩行者の通行方法、車両および路面電車の交通方法、運転者および雇用者などの義務、道路の使用、自動車および原動機付自転車の運転免許、交通違反などです。身近な例として、交通違反の点数例を紹介します。100以上の違反行為が定められています。表7は違反行為の抜粋です。最高位の違反行為は「酒酔い運転」です。

| 違反行為の種別 | 点数 | |||

|---|---|---|---|---|

| 酒酔い運転 | 35 | |||

| 酒気帯び運転 | 0.25以上 | 25 | ||

| 0.25未満 | 13 | |||

| 妨害運転 | 著しい交通の危険 | 35 | ||

| 交通の危険のおそれ | 25 | |||

| 速度超過 | 50以上 | 12 | ||

| 30(高速40)以上50未満 | 6 | |||

| 25以上30(高速40)未満 | 3 | |||

| 20以上25未満 | 2 | |||

| 20未満 | 1 | |||

| 放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 3 | ||

| 駐車禁止場所等 | 2 | |||

| 信号無視 | 赤色等 | 2 | ||

| 点滅 | 2 | |||

| 横断歩行者等妨害等 | 2 | |||

| 指定場所一時不停止等 | 2 | |||

| 駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | ||

| 駐車禁止場所等 | 1 | |||

| 携帯電話使用等(保持) | 3 | |||

出典:警視庁「交通違反の点数一覧表 2020年6月30日更新」を元に作成

道路交通法を実施するための政令として、道路交通法施行令が定められています。その中で、歩行者の通行方法として行列が規定されています。デモ行進などに加えて、「象やきりんの行列」が表記されています。公布当時の名残でしょうか。

6 道路運送法

昭和26年6月に公布されました。「この法律は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)と相まって、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする」とされています。タクシーやバスなどの旅客事業や貨物自動車などの運送事業、自動車道の事業について規定されています。貨物自動車の運送事業については貨物自動車運送事業の定めによるとされています。旅客事業については国土交通大臣の許可が必要で多くの申請事項が求められます。表8は一般乗合旅客自動車運送事業に係る手続きの例です。路線の新設から始まり料金の設定など多くの申請が必要です。

出典:国土交通省 北陸信越運輸局自動車交通部旅客課

7 高圧ガス保安法

一定圧力以上に封入された高圧ガスの製造、貯蔵等の扱いについて規定しています。高圧ガスとしては、圧縮ガス、液化ガスなどがあります。燃料電池車の水素ガスタンクも対象となりますが、本法律(経済産業省 所管)と道路運送車両法(国土交通省 所管)との二法令で規定されています。今後、道路運送車両法へ一本化が検討されています(2023年度中の予定)。高圧ガスは自動車用途であれば、取り扱いが軽減されている物もあります。例えば、アクティブサスペンション、ショックアブソーバなどで使用される高圧ガスです。

8 車両の標識

危険物を運ぶ際には標識の掲示が必要です。図3のタンクローリなどで見かけます。消防法、高圧ガス保安法、毒物、劇物取締法、火薬取締法などで標識の掲示が求められています。主要な標識は図4です。

9 TBT協定(Technical Barriers to Trade)

WTO(世界貿易機構)の加盟国は、貿易において、製品の規格や評価手法などが、不必要な貿易障害とならないように国際規格をベースとして運用することなどを規定しています。例えば、国際規格をベースとした規格を制定することや貿易の障害となるような規格制定を避けたりすることです。具体例としては、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で制定された自動運転関連の規格をベースとして国内規格を制定しています。JNCAP※3もNCAPやEuro-NCAPを準用しています。

(Japan New Car Assessment Program)日本の自動車アセスメント。詳細は以下をご覧ください。

2021年1月公開:「自動車の安心・安全を評価する仕組み〜日本の自動車アセスメントJNCAP」

10 機能安全規格 ISO 26262

機能安全規格 IEC 61508をベースとして、自動車の電気電子システムを対象とした機能安全規格 ISO 26262が制定されました。2018年に第二版が発行され、二輪車やバス・トラック、半導体関連が追加されました。システムが故障してもハザード(危険事象)が許容できるレベルまで低減できるようにするマネジメントや開発手法が規定されています。許容可能なリスクのレベルをASIL(Automotive Safety Integrity Lebel:エーシルと呼称)で設定し対応します。

11 SOTIF(Safety of The Intended Functionality)

ISO 21448 2022年3月制定。「意図した機能の安全性」を考え方として導入されました。システムが正常に動作していても機能不全や性能低下、天候などの環境の影響、ユーザの不適切な介入操作などによって発生するリスクを評価して対策を検討することが規定されています。機能安全規格 ISO 26262では機能の故障を対象としていますが、SOTIFは故障によらない意図した機能の不備や人為的な操作による機能不備が対象となります。ISO 26262と相補することでより安心安全なシステムの構築が可能となります。

12 サイバーセキュリティ

WP29におけるサイバーセキュリティに係る協定(第155)とソフトウエアアップデートに係る協定(第156)の採択を受けて、道路運送車両法が改訂されました。対象は乗用車やトラック、バスから農業用トラクターまで幅広く適用されます。適用時期は新型車と継続生産車で異なります。UN-R155、UN-R156は車両の型式認証の取得につながることから、OEMを対象としていますが、サプライヤも役割分担が求めれるでしょう。サプライヤが主体的に準用すべき規格はISO/SAE 21434となります。2021年8月に発行されました。WP29の協定からも参照されています。内容はサイバーセキュリティに対応するマネジメント、リスク分析、製品開発要件、保守などが規定されています。サイバーセキュリティに関する記事※4は以下をご覧ください。

2020年10月公開:「待ったなし、自動車のサイバー攻撃対策 〜今年6月のWP29の採択と今後の自動車業界の対応」

13 ISOの制定

ISO規格が制定されるまでの手順を概説します。通常、6つの工程で処理されます。作業グループWG(Working Groupe)や加盟国の議論や投票などを経て、最初の提案から規格の発行までを36か月の期間で処理します。

- (1)新作業項目(NP:New Proposal)の提案

- (2)作業原案(WD:Working Draft)の作成

- (3)委員会原案(CD:Committee Draft)の作成

技術的な問題が解決できない場合、TSとして発行可能 - (4)国際規格原案(DIS:Draft Standard International)の策定

- (5)最終国際規格案(FDIS:Final Draft International)の策定

- (6)国際規格の発行

自動車関連の規格を扱う専門委員会TC22(Technical Committee) Road Vehicleには11の分科委員会SC(Sub Committee)があります。日本はSC32(電子・電装部品およびシステム)とSC38(モータサイクルとモペット)の議長国です。

関連計測器の紹介

その他の製品や仕様については 計測器情報ページ から検索してください。

おわりに

自動車が安心安全であることを実現する基本は運転者が法令を規範として行動することです。また、自動車を取り巻くルールは道路運送車両法など基本となる法令に加えて、JISなどの物つくりの基本から、時代とともに適用される技術分野が拡大しています。今後も、CASE※5やカーボンニュートラル※6への対応に合わせて、求められるルールの拡大や高度化が更に進むでしょう。

Connected(コネクティッド)、Autonomous(自動化)、Shared(シェアリング)、Electric(電動化)の頭文字をとった造語。

温室効果ガス(CO2など)の排出量から植林などによる吸収量を差し引いて合計を実質的にゼロにすること。

自動車関連の他の記事は こちらから