自動車の安心・安全を評価する仕組み〜日本の自動車アセスメントJNCAP

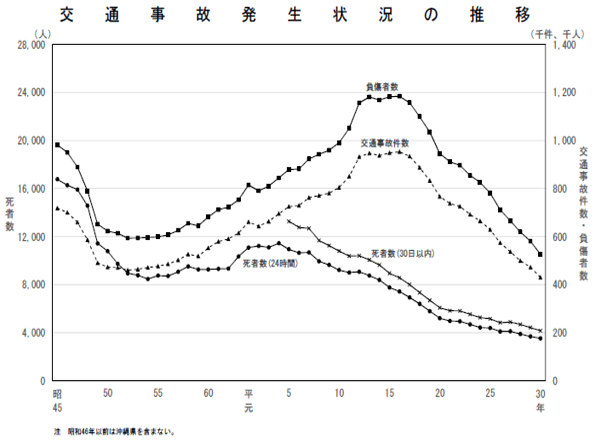

公益財団法人 交通事故総合分析センタが公表している統計データによると、交通事故の発生件数や負傷者数は平成15年以降は減少傾向にあるものの、死者数については下げ止まり感があります。死者数は歩行者や自転車、二輪車の割合が7割以上を占めています。自動車は各種の法規に準拠して設計され認証を受けた後に販売されていますが、より安心・安全な自動車開発の促進を目的にした自動車アセスメントが実施され、法規以上の安心・安全な自動車の普及が進んできました。

本稿では、まず自動車の安心・安全を評価する自動車アセスメントが導入された背景や評価方法を概説します。次に、日本の自動車アセスメントの評価項目や方法などを図表を使って示し、自動車の安心・安全を向上させる機能について説明します。今後の見直しによって適用される要件についても簡単に触れます。最後に関連する計測器として、自動車の安全試験に使われている高速度カメラを紹介します。

《本稿の記述は、筆者の知見による解釈や、主観的な取り上げ方の面もあることをご容赦ください。また、本稿で取り扱う安心・安全を向上させる機能は万能ではありません。詳細は車両メーカ各社の情報を確認ください。》

出典:交通事故総合分析センタ

出典:交通事故総合分析センタ

自動車アセスメントの歴史

自動車の安全に関するアセスメントは1978年に米国運輸省の道路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration 、NHTSA、ニッツァと呼称)で評価が開始されました。名称はNCAP(New Car Assessment Program、新自動車アセスメントプログラム、エヌキャップと呼称)です。

1979年の春にNHTSAは米国運輸省ビルの中庭で、衝突試験後の車両を展示した大規模な記者会見を開催し、1978年の車両の衝突試験の結果を公表しました。同じような車格の米国製と日本製の車両の比較は世界中の自動車メーカへ衝撃を与えたと言われています。NCAP法制化の目的は2つあると言われています。一番目は、自動車の購入を検討している消費者に衝突時の安全性について尺度を提供することです。二番目は自動車メーカに対して、乗員の安全性を向上させる設計を推奨することを市場の力で確立することでした。

テストの概要は、車両を強固な壁に高速で正面衝突させて、乗員保護能力を評価することです。テストの実施手順や評価項目は、安全性を向上させるため継続的に見直されています。法制化後の経過を表1にまとめました。1978年の評価適用から始まり、1993年に評価結果をわかり易くするために5つ星で示すようになりました。1996年、2000年には正面衝突に加えて側面衝突や横転の評価が追加され、2013年以降には衝突の要件だけでなく後方カメラの装備、緊急ブレーキの装備など、安全性を向上させる機能の追加が法制化されました。

| 1978年 | 正面衝突試験による乗員保護能力の評価を開始 |

|---|---|

| 1993年 | 評価結果を数値形式から5つ星形式へ変更。安全性の評価がわかり易く実施可能 |

| 1996年 | 側面衝突の評価を追加 |

| 2000年 | 転倒の評価を追加 |

| 2013年 | 後方カメラの装備を推奨 |

| 2016年 | 緊急ブレーキシステムの装備を推奨 |

5つ星の基準は以下の通りです。規格値の解説はしませんが、5段階の表記により、消費者が自動車を購入する際の手助けになります。詳細な情報は米国運輸省の道路交通安全局(NHTSA)のサイトから得られます。

https://www.nhtsa.gov

- ★★★★★

- :

- 重傷の可能性が5%未満または重大な損傷が少ない

- ★★★★

- :

- 重傷の可能性が6%から10%

- ★★★

- :

- 11%から20%の重傷の可能性

- ★★

- :

- 21%から25%の重傷の可能性

- ★

- :

- 26%以上の重傷の可能性

図3は米国運輸省の道路交通安全局(NHTSA)のサイトで車両を選択して評価結果を作成した例です。2011年の総合評価は★★★ですが、2018年では最高評価の★★★★★になっているので、安全性が向上していることが判ります。評価項目は上から、Overall Rating:総合評価、Frontal Crash:前面衝突評価、Side Crash:側面衝突評価、Rollover:転倒評価です。

米国のNCAP制定を受けて他の国や地域でもNCAPが実施されてきました。名称はNCAPを引用し、Euro NCAP(欧州)、JNCAP(日本)などです。実施されている評価項目や試験方法は、各国や地域の交通事情や交通事故発生状況を考慮して決められています。米国では、米国運輸省の道路交通安全局(NHTSA)のNCAPとは別により厳しい条件での評価を道路安全保険協会(IIHS:Insurance Institute for Highway Safety)が実施し、評価結果を公表しています。

https://www.iihs.org/ratings

各国や地域での適用が増えてきたことから、世界のNCAPを取りまとめるプロジェクト(Global NCAP)が発足し活動しています。世界中のNCAPのサポートや世界会議を開催してNCAPに関する情報の共有を行っています。日本も会議に参加しています。Global NCAPのサイトから各国、地域のNCAPへリンクされています。

http://www.globalncap.org/

日本の自動車アセスメント

日本で行われている自動車アセスメント(JNCAP)は国土交通省の規程で定められています※1。運用は国土交通省と独立行政法人 自動車事故対策機構が一体となって実施しています。1995年に衝突安全性能評価が、2014年に予防安全性能評価が開始されました。各国との評価内容の違い等については、国土交通省のサイトをご覧ください。JNCAPでは、自動車アセスメントに加えて、チャイルドシートアセスメントと自動車事故通報システムの評価が行われています(本稿では扱いません)。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/02assessment/foreignCountries.html

自動車の安全性能に関する評価等に関する規程(平成十一年七月二十一日運輸省告示第四百四十号)

出典:国土交通省

各種試験を実施する際の全体の流れを説明します。とりまとめは、自動車アセスメント評価検討会で行います。メンバは国土交通省、自動車事故対策機構、有識者で構成されています。メンバ数は国土交通省を除くと15名です(平成30年8月時点)。

検討会が実施要領(評価項目等)、評価対象車の選定、試験の実施(自動車事故対策機構が実施)、試験結果をとりまとめ、国土交通省が評価結果を公表します。対象車両を選定する考え方は、その年度(もしくは前年)に発売された新規車種(もしくはマイナーチェンジが実施された)中から、販売台数の多いものが選ばれているようです。車両メーカが試験を依頼することもあるようです。評価の実施と結果の公表は毎年一回です。試験の準備から実施するまでに要する期間は、衝突安全性能評価は2ヶ月程度、予防安全性能評価は1ヶ月程度と言われています。

出典:国土交通省

1. 衝突安全性能評価

衝突安全性能評価は乗員保護性能と歩行者保護性能、シートベルト着用警報に対する評価を行います。衝突安全性能試験を大別すると3種類です(図6)。

1)対リジッドバリア、フルラップ前面衝突試験:コンクリート製の障壁に車の前面を衝突させる試験

2)対デフォーマブルバリア、オフセット衝突試験:衝突時に変形するアルミハニカム製の障壁に運転席の一部を前面衝突させる試験

3)側面衝突試験:台車を車の側面に衝突させる試験

出典:国土交通省

乗員保護性能評価項目には、自動車の後面からの衝突を再現できる試験機での後面衝突頚部保護性能評価や、電気自動車およびハイブリッド自動車が衝突事故を起こした際の感電保護性能評価も含まれています。

2 予防安全性能評価

予防安全性能評価は、衝突被害軽減ブレーキなど、事故を未然に防ぐ機能の評価を行います。その実施項目と評価内容は表2です。

| 評価項目 | 評価内容 |

|---|---|

| 衝突被害軽減ブレーキ | 自動車や歩行者を検知し、衝突しそうな場合に警報を発する、あるいはブレーキをかけるといったドライバを支援できるかどうかを評価する。対車両と対歩行者がある。歩行者では、昼間の性能に加えて、夜間の街灯の有無による性能を評価する。 |

| 車線逸脱抑制装置 | 自動車が車線をはみ出しそうになったとき、ブレーキやステアリング操作により、車線を逸脱しないような制御ができるかどうかを評価する。 |

| 後方視界情報装置 | バックする際に、備え付けのカーナビ用モニタなどに後方視界を映し出し、人などの対象物を確認できるかどうかを評価する。 |

| 高機能前照灯 | 夜間の走行時に対向車や前走車を認識し、それらのドライバがまぶしさを感じないよう、ヘッドライトの照射範囲を自動調整できるかどうかを評価する。照射範囲を自動調整する「自動防眩型前照灯」とハイ/ローの自動切り替えを行う「自動切り替え型前照灯」がある。 |

| ペダル踏み間違い時加速抑制 | 自動車の前方や後方に障害物があるにもかかわらず、アクセルペダルを強く踏み込んだ場合に、誤発進を抑制できるかどうかを評価する。前進時と後退時の評価を行う。 |

3 評価方法

3-1 衝突安全性能評価

性能評価の方法は、評価項目ごとに評価点を合計して5つ星を割り当てます(表3)。詳細な試験方法、評価方法等については自動車事故対策機構のサイトをご覧ください。

https://www.nasva.go.jp/mamoru/assessment_car/crackup_test.html

| 評価項目 | 配点 | |||

|---|---|---|---|---|

| 乗員保護性能 | フルラップ前面衝突 | 21点 | 59点 | 合計:100点 ★★★★★:82.0点以上 ★★★★:72.5点以上 ★★★:63.0点以上 ★★:53.5点以上 ★:53.5点未満 |

| オフセット前面衝突 | 21点 | |||

| 側面衝突 | 15点 | |||

| 後面衝突頚部保護 | 2点 | |||

| 歩行者保護性能 | 頭部保護 | 32点 | 37点 | |

| 脚部保護 | 5点 | |||

| シートベルト着用警報 | 4点 | 4点 | ||

最高評価の☆☆☆☆☆を獲得するためには、シートベルト着用警報以外の評価項目がレベル3以上であること

| 評価項目 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 |

|---|---|---|---|---|

| フルラップ前面衝突 | 6.00点以上 | 7.50点以上 | 9.00点以上 | 10.50点以上 |

| オフセット前面衝突 | 6.00点以上 | 7.50点以上 | 9.00点以上 | 10.50点以上 |

| 側面衝突 | 6.00点以上 | 7.50点以上 | 9.00点以上 | 10.50点以上 |

| 後面衝突頚部保護 | 6.00点以上 | 7.50点以上 | 9.00点以上 | 10.50点以上 |

| 頭部保護 | 1.54点以上 | 2.07点以上 | 2.61点以上 | 3.14点以上 |

| 脚部保護 | 2.00点以上 | 2.50点以上 | 3.00点以上 | 3.50点以上 |

| シートベルト着用警報 | 45.0点以上 | 60.0点以上 | 75.0点以上 | 90.0点以上 |

出典:自動車事故対策機構

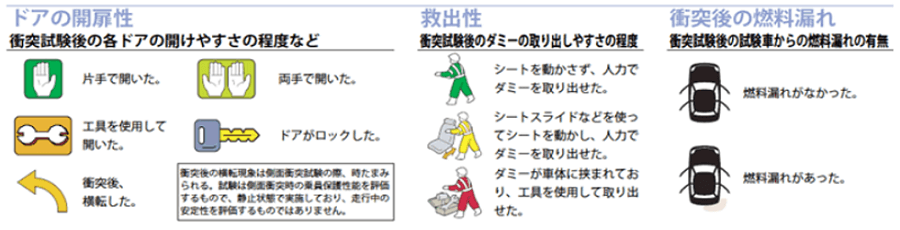

図7は衝突性能安全試験での事例です。何れの試験でも、ダミーと呼ばれる人を模擬した人形を搭載して衝撃や変形を測定して評価します。図8は衝突試験後の評価内容の一部です。このような評価も行い、点数化して安全性能総合評価を行います。

出典:国土交通省

出典:国土交通省

3-2 予防安全性能評価

表4は予防安全性能評価の方法です。評価項目ごとの評価点を合計して評価しますが、衝突安全の5つ星評価と異なる表記方法となっています。

- ASV+++

- :

- 合計点が86点超

- ASV++

- :

- 合計点が46点超86点以下

- ASV+

- :

- 合計点が12点超46点以下

| 評価項目 | 配点 | ||

|---|---|---|---|

| 衝突被害軽減ブレーキ | 対車両(2014年度~) | 32点 | 112点 |

| 対歩行者:昼間(2016年度~) | 25点 | ||

| 対歩行者:夜間:街灯あり(2018年度~) | 40点 | ||

| 対歩行者:夜間:街灯なし(2019年度~) | 15点 | ||

| 車線逸脱抑制(2018年度~)ただし、車線はみ出し警報試験は2014年度~ | 16点 | ||

| 後方視界情報(2015年度~) | 6点 | ||

| 高機能前照灯(2018年度~) | 5点 | ||

| ペダル踏み間違い時加速抑制装置性能(2018年度~) | 2点 | ||

図9は予防安全性能評価の中で、衝突被害軽減ブレーキ(対歩行者)の試験例です。人を模擬した人形が道路を横断する状況下で車両を接近させて、警報や被害軽減ブレーキの作動状況を確認します。

出典:国土交通省

4 JNCAPの評価結果

2020年5月27日に国土交通省から公表された令和元年度「自動車アセスメント」の評価結果を紹介します。予防安全性能評価では、試験した16車種中13車種が最高評価の「ASV+++」を獲得しました。衝突安全性能評価では12車種中8車種が最高評価である「★★★★★」を獲得しました。図10、図11は公表された評価結果の一部です。詳細は国土交通省のサイトをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000340.html

出典:国土交通省

出典:国土交通省

5 自動車アセスメント導入による効果

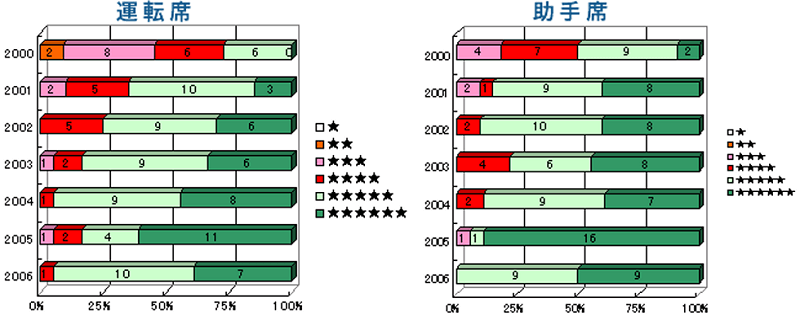

自動車アセスメントの結果によると、自動車の衝突安全性能が長期的に向上していることが判ります。図12は評価結果の割合の推移です。星の数がほぼ5以上になっていることが判ります。

出典:国土交通省

6 予防安全性能の進化

自動車アセスメントの中で衝突安全に関する項目や手順については、今後もより安全指向で見直されて行くと推察しますが、予防安全性能については、技術革新を踏まえて、要求される機能や性能が急速に拡大すると思われます。世界のNCAPの中で特に厳しいとされるEURO NCAPが2020年5月に改訂されました。今後適用される要件の概要を紹介します。

1)衝突のシナリオ追加

従来のオフセット前面衝突は固定障壁への衝突でしたが、より実車での事故状況を考慮し、対向車を模擬した走行車両と衝突させる。

2)側面衝突での乗員の評価を追加

従来は衝突した側の席に座っている乗員を評価の対象にしていましたが、遠い方の席に座っている乗員も評価の対象とし、乗員同士の頭部傷害を評価する。

3)衝突事故発生後の早期対応

事故発生時に医療サービスへ通報できるようにし事故後の安全性を向上させる。

4) 衝突回避性の向上

衝突が想定される状況になったら、自動で作動する緊急ブレーキ、ハンドル操作を行う。後退時に歩行者との衝突を回避する。右折時に直進車との衝突を回避する。

5)運転者のモニタリング

運転者をモニタリングし、運転者の疲労や注意力散漫による事故発生を抑制する。

6)その他

子供が一人で車内にいることを検知し警報する。熱中症による傷害を抑制する。

関連計測器の紹介

自動車の衝突試験では、ひずみセンサや動ひずみ測定器による応力測定、高速度カメラによる映像記録などが行なわれます。以下に代表的な高速度カメラを紹介します。各製品の仕様はカタログで確認ください。

ナックイメージテクノロジー

MEMRECAM MX

マルチヘッド型ハイスピードカメラ

フォトロン

FASTCAM MH6

車載用ハイスピードカメラ

フォトロン

FASTCAM Mini CX

定置用ハイスピードカメラ

製品カタログ(会員限定)

MEMRECAM MXは こちら

FASTCAM MH6は こちら

FASTCAM Mini CXは こちら

おわりに

自動車安全アセスメント(JNCAP)が導入されたことから、消費者が新車を購入する際の安全性の指標が得られ、より安全な車種が選択できるようになりました。その結果、自動車メーカがより安全な車両を設計し提供することにつながっています。今後も自動車の安心・安全が向上し、死亡事故ゼロに向けた取り組みが進展することを期待しましょう。

自動車関連の他の記事はこちらから