道路 ~ 社会インフラの基本

「道路」とは人や車両が行き来するために設けられた地上の通路です。単なる人と物の移動にとどまらず、社会・経済・生活・文化の発展に寄与した交通のネットワークと言えます。近年の道路に関係するキーワードの「自動運転」、「CASE※1」、「MaaS※2」を見聞きすることが多いと思います。いずれの分野でも「道路」が規範となっています。

Connected(コネクティッド)、Autonomous(自動化)、Shared(シェアリング)、Electric(電動化)の頭文字をとった造語。

マースと呼称。Mobility as a Serviceの略。これまでの交通手段やサービスにAIなどの新たな技術を導入し、移動手段を一つのサービスに統合する概念。

本稿では道路の歴史、道路に関する法令を概説します。また、道路の構成や延長距離、利用状況を紹介します。日本で一番長い国道や、道路の管理者と費用負担を示します。その後に、舗装道路の構造や工事用車両について述べます。道路に関する技術動向として、建設機械の脱炭素化や遮熱性舗装、トンネル内照明のLED化などを解説します。最後に道路の技術に関連した計測器を紹介します。

《本稿の記述は、筆者の知見による解釈や、主観的な取り上げ方の面もあることをご容赦ください。また、記載されている技術情報は、当社および第三者の知的財産権他の権利に対する保証または実施権を許諾するものではありません。》

道路の生い立ち

「みち」の始まりは、人が通りやすい場所を通っているうちに自然とできあがった、いわゆる「踏み分け道」とされています。日本では古代時代以前から形成されていたようです。その後、古墳を築造するための石材を運ぶために道路が整備されてきたと考えられます。大化の改新以前の6、7世紀頃には中央と地方諸国とを結んだ7本の街道「七道駅道※3」の整備が始まったようです。江戸時代に入ると江戸幕府が全国を統一する目的で五街道※4が整備されました。紀元前のローマ帝国時代には世界各地からの「みち」がローマに通じるとされていました。「全ての道はローマに通ず」は17世紀のフランスの詩人「ラ・フォンティーヌ」が残した格言「All roads lead to Rome」に由来します。シルクロードの名前で知られる交易路は紀元前から発達し、経済・文化の交流に大きな役割を果たしたと評価されます。同様な交易路は世界各地域で発展しました。現代の道路網が大きく発達したのは、20世紀になってから自動車が登場し道路整備の要求が高まったからと推察されます。

東海道、東山道、北陸道、山陰道、山陽道、南海道、西海道。「しちどうえきろ」と呼称。

江戸日本橋を起点とする、東海道、中山道、甲州街道、日光街道、奥州街道の五街道

道路の定義

道路に関連する基本的な法令は表1です。なかでも、道路法は道路の憲法とも言われるべき法律です。道路に関する具体的な技術基準等は「道路構造令で定められています。各法令の条文は法令検索(e-GOV)で閲覧できます。

| No | 法令名 | 概要 |

|---|---|---|

| 1 | 道路法 | 道路として最小限保持すべき構造の一般原則を定めたもので、言わば、道路の基本法です。交通の発展に寄与し、公共の福祉を増進することを目的として、道路に関する路線の指定、認定、管理、構造、保全、費用負担区分等を定めている。なお、具体的な基準については、道路構造令または条例に委任している。 |

| 2 | 道路構造令 | 道路を新設し、または改築する場合における高速自動車国道及び一般国道の構造に関する一般的技術基準を定めている。都道府県道及び市町村道に対しても参酌すべきとされている。なお、多くの柔軟な規定が盛り込まれていて、地域の実情に応じた「規範性」と「柔軟性」をあわせもった特徴があります。 |

| 3 | 道路法施行令 | 道路法を実施するための政令。道路管理者、道路の占有、道路に関する費用の負担及び補助等を定めている。 |

| 4 | 高速自動車国道法 | 高速自動車国道の整備をはかり、自動車交通の発達に寄与することを目的としており、道路法の定めるもののほか、路線の指定、整備計画、管理、構造、保全等に関する事項を定めている。 |

| 5 | 国土開発幹線自動車道建設法 | 国土の普遍的開発をはかり、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大を期するとともに、産業発展の不可欠の基盤である全国的な高速自動車交通網を新たに形成させることとしている。 |

| 6 | 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 | 道路法及び道路交通法の規定に基づいて、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令が定められている。具体的な基準は道路構造令で定めている。東京オリンピックの開催に合わせた標識や道路の規制表示なども、この命令で定めている。 |

道路法で定める「道路」は4種類あります。①高速自動車道、②一般国道、③都道府県道、④市町村道となります。

高速自動車道:全国的な自動車交通網の基幹部分を構成

一般国道:高速自動車国道とあわせて全国的な幹線道路網を構成する道路

都道府県道:地方的な幹線道路網を構成する道路

市町村道:市町村の域内にある道路

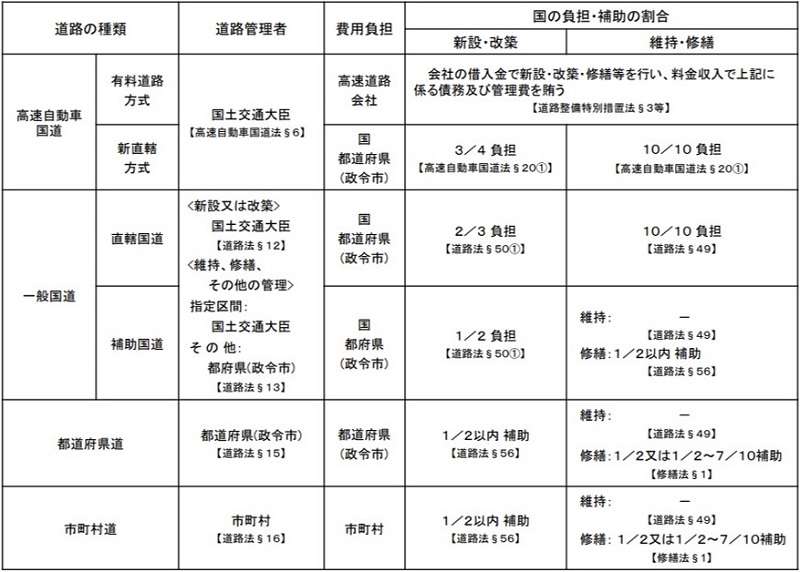

各道路の管理責任者と費用負担者が定義されています。その概要は表2となります。なお、新直轄方式は高速自動車国道を建設する際、高速道路会社によらない国と地方自治体の負担による新たな事業のことです。補助国道とは都道府県及び政令指定都市が管理する国道のことです。直轄国道は主に路線番号(国道1号、2号など)が1桁から2桁が該当します。2桁路線でも補助国道であったり、3桁路線でも直轄国道であったりします。

| 道路の種類 | 道路管理者 | 費用負担 | |

|---|---|---|---|

| 高速自動車国道 | 国土交通大臣 | 高速道路会社 | |

| 新直轄方式区間 | 国・都道府県及び政令指定都市 | ||

| 一般国道 | 直轄国道(指定区間) | ||

| 補助国道(指定区間外) | 都府県及び政令指定都市※ | 都府県及び政令指定都市※ | |

| 都道府県道 | |||

| 主要地方道 | |||

| 市町村道 | |||

| 市町村※ | 市町村※ | ||

※国の補助制度あり

出典:国土交通省の資料をもとに作成

道路行政の概要は国土交通省の資料をご覧ください。https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/dorogyousei/0.pdf

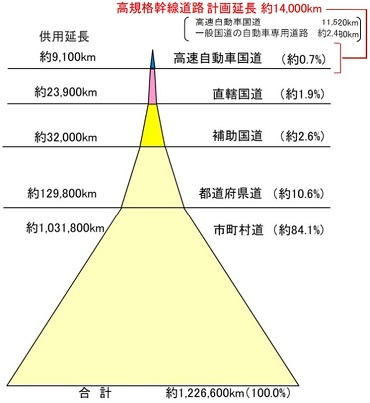

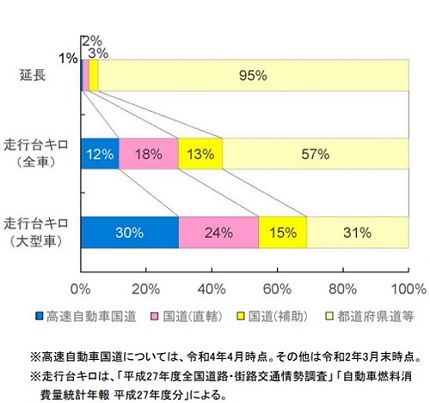

各道路の構成や延長距離は図1となります。現時点の総延長距離は約1,226,600kmです。道路の内、約95%は都道府県道、市町村道です。高規格幹線道路と定義されている「高速自動車国道」及び「一般国道の自動車専用道」の計画距離は約14,000kmです。現時点の延長距離は約9,100kmです。図2は道路別の延長と物流等のシェアを示しています。全車両の走行区分では高速自動車国道や国道の比率が高まります。大型車においては、高速自動車国道、国道の比率がさらに高まります。幹線道路の利用頻度が高まることは自明です。

出典:国土交通省

出典:国土交通省

1 日本で一番長い国道

日本で一番長い国道は国道4号です。実延長距離は839㎞あります。江戸時代に日本橋を出発点として開設された日光街道及び奥州街道にあたります。埼玉・茨城・栃木・福島・宮城・岩手の各県を経て青森市に至ります。その他、長い国道は表3です。

| 順位 | 路線名 | 起点 | 終点 | 実延長(km) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 4号 | 東京都中央区 | 青森県青森市 | 839 |

| 2 | 9号 | 京都府京都市 | 山口県下関市 | 770 |

| 3 | 1号 | 東京都中央区 | 大阪府大阪市 | 759 |

| 4 | 45号 | 宮城県仙台市 | 青森県青森市 | 715 |

出典:国土交通省 道路統計年表2021を元に作成

海外の例を紹介します。オーストラリアの国道1号線は各州都を結び総延長は約12,500km、米国の1号線は約3,900km、中国のG318は約5,500kmです。

2 日本で一番短い国道

日本で一番短い国道は国道174号で、距離は0.187㎞です。神戸港と神戸市中央区を通る国道2号を結び、神戸港の物流のための重要な道路です。その他、短い国道は表4です。

| 順位 | 路線名 | 起点 | 終点 | 実延長(km) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 174号 | 神戸港 | 神戸市中央区(国道2号) | 0.187 |

| 2 | 189号 | 岩国空港 | 岩国市麻里布町(国道2号) | 0.360 |

| 3 | 130号 | 東京港日の出桟橋 | 東京都港区芝一丁目 | 0.480 |

| 4 | 198号 | 門司港 | 北九州市門司区西本(国道3号) | 0.618 |

出典:国土交通省 道路統計年表2021を元に作成

表5は各道路における管理者と費用負担の概要を示しています。詳細を解説しませんが費用負担の割合が分ります。

出典:国土交通省

道路の中には、高速自動車国道を始めとして有料道路があります。有料道路の制度は次にように定められています。「財源不足を補う方式として借入金を用い、完成した道路から通行料金を徴収してその返済に充てるという方式」。有料道路の種類や事業主体は表6となります。

| 事業主体 | 有料道路の種類 |

|---|---|

|

東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 |

高速自動車国道 |

| 一般有料道路(一般国道、都道府県道、指定市道) | |

|

首都高速道路株式会社 阪神高速道路株式会社 指定都市高速公社(名古屋、福岡・北九州、広島) |

都市高速道路(都道府県道、指定市道) |

| 本州四国連絡高速道路株式会社 | 本州四国連絡高速道路(一般国道) |

| 地方道路公社 | 一般有料道路(一般国道、都道府県道、市町村道) |

| 地方公共団体 | 一般有料道路(都道府県道、市町村道) |

| 有料橋、有料渡船施設(都道府県道、市町村道) |

出典:国土交通量の資料を元に作成

3 舗装道路の構造

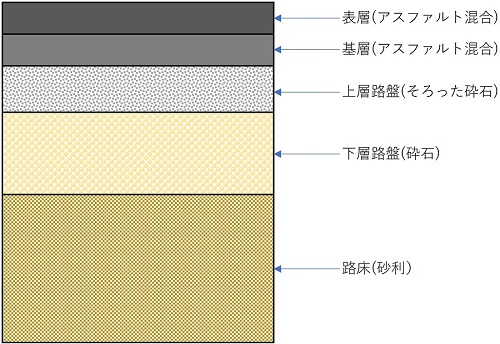

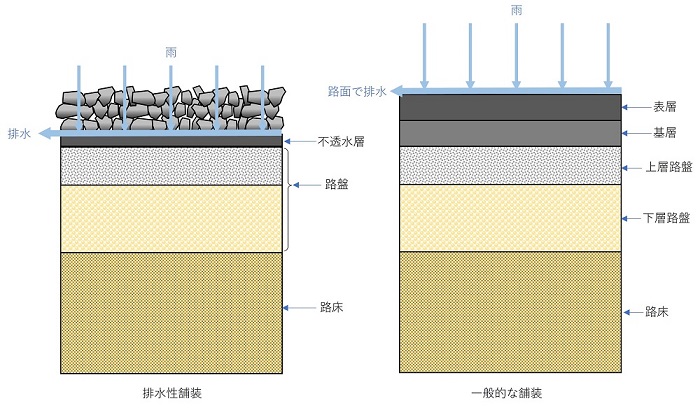

舗装とは道路の耐久性を高めるため、道路面をアスファルト※5やコンクリートなどで固めることです。舗装道路は基本的に4つの層で構成されます。路面側から順番に1)表層、2)基層、3)路盤、4)路床です。各層の厚さや材料は道路の使用環境(気候、交通量、地質、地形など)によって異なります。各層について概説します。図3は道路の基本構造です。

アスファルトは原油に含まれる最も重い炭化水素類の名称で天然のアスファルトと石油の精製過程にできる石油アスファルトがある。日本では石油アスファルトを指すことが多い。特徴は黒色で、常温で固体、加熱すると融解する。舗装に用いるアスファルトは石油アスファルトに砂利などを混ぜたもの。

1)路床

路盤の下にあり、道路の最下位層です。道路全体を支える土台の役割があります。主に砂が使用されます。層の厚さは通常、1mほどの厚さです。

2)路盤

路盤は上層路盤と下層路盤とで構成されます。下層路盤の厚さは数10cmです。材料は粉砕した岩石が使用されます。上層路盤の厚さも数10cm程度です。材料は砕石を使用しますが下層と異なり大きさが揃えられています。ふるいにかけて選別されたものです。路盤から路面までを一般的に舗装と言われます。

3)基層

路盤の上にある層です。道路面の下、5cm位の位置にあり、層の厚さも5cmほどです。アスファルトで成形されます。

4)表層

道路面の層です。車両の通行に影響します。平坦性、摩擦抵抗、耐久性、排水性などが考慮されます。材料は基層よりも細かいアスファルトやコンクリートが使用されます。

道路工事用車両

道路工事で使用される主な車両を紹介します。各種車両を運転するためには、道路交通法で定められた、公道を運転する際に必要な免許に加えて、労働安全衛生法で求められる、車両に応じた「運転技能講習」、「資格」等が必要になります。

1 ブルドーザ

多くの工事現場で使用されます。路床を削ったり、道路材を敷き詰めたりし、路盤を平らにします。

2 モーターグレーダ

車輪の間についているブレードによって、路床や路盤材を平らにします。ブルドーザと同様な機能ですが、ブルドーザは荒い作業で使用し、モーターグレーダは仕上げ用に使用されます。

3 ロードローラ

鉄製のローラが前後に装備されています。路面をしっかり固めるために使用されます。

4 アスファルトフィニッシャ

ダンプトラックから供給されたアスファルト材を路面へ均等にまくとともに、押し固めます。

5 タイヤローラ

敷きつめたアスファルトを押し固めるために使用されます。路面の最終仕上げとなります。押し固める効果を高めるために加振機能が付加された車両もあります。

6 路面切削機

傷んだアスファルト舗装をはがす際に使用されます。主に広い道路で使用されます。削ったアスファルトは再利用されます。

道路に関する技術

道路に関連する技術を紹介します。

1 基準点

国土地理院のサイトから抜粋すると次のように定義されています。「地球上の位置や海面からの高さが正確に測定された電子基準点、三角点、水準点等から構成され、地図作成や各種測量の基準となるものです。また、都市計画、都市基盤整備、電力・ガスの事業計画や管理、観光開発、交通網の整備、環境管理、福祉計画等に必要な地図作成に基準点が使用されます。」

道路の位置は、基準点をもとに設計されます。基準点は3種類あります。1)三角点、2)水準点、3)電子基準点

三角点:山の頂上などに設置。全国で約100,000点

水準点:主な国道、主要道路などに沿って約2kmごとに設置。土地の高さも求めることが可能。約22,000点

電子基準点:GPS※6からの電波を連続して受信する基準点。約20km間隔で約1,300点

多くの基準点は明治、大正に設置されたものが多く、文化遺産としての価値があります。詳細は国土地理院のサイトをご覧ください。https://www.gsi.go.jp/tohoku/kijunten-kijunten.htm

(Global Positioning System)GPS衛星からの電波を受信して位置を割り出すシステム。

2 建設機械の脱炭素化

国土交通省ではカーボンニュートラルの方針※7の目標達成に向けて、建設施工分野のCO2削減を目指し、GX(グリーントランスフォーメーション)※8を推進するため、電動・水素・バイオ等を新たな動力源とする建設機械の認定制度創設を検討しています。

「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」

(Green Transformation)経済産業省が提唱する脱炭素社会に向けた取り組み。

バイオとはバイオマスの略。動植物などから生まれる生物資源の総称。これらの資源から生成される燃料を、一般的にバイオ燃料と呼称。バイオ燃料にはバイオエタノールやバイオディーゼル燃料などがある。

合成燃料。CO2と再生可能エネルギーによって水を電気分解して得られたH2から生成する液体燃料。エンジンの燃焼時に発生するCO2と相殺されるので、カーボンニュートラルな燃料と言われる。

3 舗装の技術

1)路面反射舗装

夜間に車のヘッドライトや街灯の照明が反射し注意喚起を促す機能です。ガラスや樹脂を混ぜたアスファルトを施工します。

2)産業副産物の活用

他産業で発生した産業副産物を混ぜた舗装材料です。

3)路盤再利用

老朽化した道路を特殊な建設機械を使いて砕き、下層と混合しながら路盤を形成する工法です。不要となる層を搬出することなく、現場で再利用できます。

4)排水性舗装

空隙率が高い透水性の材料を路面の表層に施します。通り抜けた雨水が不透水性の層の上を流れることで、水はねを防止し、雨天走行時の安全性向上や交通騒音の減少効果が期待できます。

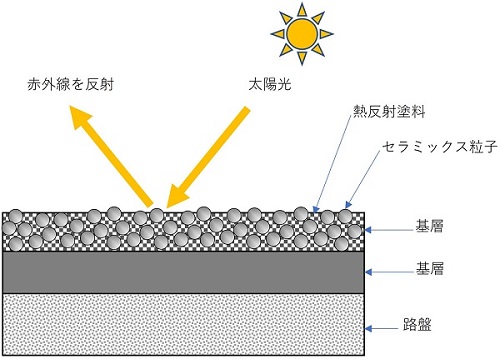

5)遮熱性舗装

ヒートアイランド現象の要因を緩和させるため、太陽光の赤外線を反射し路面の温度上昇を抑制することができます。セラミックス粒子や熱反射塗料の表層で太陽光の赤外線を反射します。

6)路面の振動軽減

表層部分に制振機能のある舗装材やシートなどを施工する方法です。車両が通る際の振動を軽減することができます。

7)凍結抑制舗装

凍結する路面に施す舗装です。塩化ナトリウムや塩化カルシウムなどの凍結抑制剤を混合したアスファルトを施す方法や弾性材料をアスファルトと混合して舗装する方法などがあります。弾性材料の方法では車両が走行すると表面がたわみ、凍結した氷の層を粉砕するので、路面の凍結を抑制できます。

4 トンネル内照明のLED化

従来、トンネル内の照明は黄色のナトリウムランプや白色の水銀ランプが使用されていましたが、省エネ化に対応するため、LED照明への変更が進んでいます。なお、水銀ランプに関しては、「水銀に関する水俣条約※11」により、2020年12月31日以降、製造・輸出入が禁止され、水銀に関する規制が実施されています。

2013年10月 熊本で採択、2017年8月16日 発行

関連計測器の紹介

道路に関連した計測器の一例を紹介します。

その他の製品や仕様については 計測器情報ページ から検索してください。

おわりに

本稿では道路に関する法令や技術を紹介しました。自動車業界では革新的な時代が到来すると言われているCASEやMaaSにおいて、基本となるのが道路です。また、自動運転が普及しても、道路は走ることの規範となることに変化はありません。今後も官民が一体となって、道路に関する技術が進化することを期待しましょう。

自動車関連の他の記事は こちらから