【インタビュー】純国産の地熱発電を推進するJOGMEC

地球環境への関心が世界中で高まるなかで二酸化炭素を発生しない再生エネルギーによる発電に注目が集まっている。日本では2030年に向けて再生可能エネルギーの導入を促進することが決められており、現在国が積極的に支援を行っている。

今回は、再生可能エネルギーの中では歴史が長く、今後拡大が期待されている地熱発電の導入支援をしている独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)地熱統括部長の西川信康様と地熱広報担当の高橋由多加様にお話を伺った(2020年6月16日取材)。

図1. お話を伺ったJOGMEC地熱統括部長の西川信康様(左)と地熱広報担当の高橋由多加様(右)

Q1. JOGMECはどんな組織ですか

日本は石油、天然ガス、石炭、金属資源などを輸入によって頼っているため、国民生活・産業活動にはこれらを安定かつ低廉に供給していくことが欠かせない。このため、資源やエネルギーの安定供給を支援するのが独立行政法人JOGMECの役割である。2012年からは、法改正により地下資源に関する知見を活かした地熱発電の開発促進も役割の一つとなった。

地熱発電には、歴史は長いが普及にはさまざまな課題もある。JOGMECでは取り組む企業のリスクを低減するための資金支援、技術支援、情報提供などを行っている。

Q2. 再生可能エネルギーのなかでの地熱発電の特長と国の開発目標を教えてください

再生可能エネルギーのなかで現在普及が進んでいるのは水力発電、太陽光発電、風力発電である。ほかにも地熱発電、バイオマス発電、小水力発電などがある。これらはそれぞれ強みや課題を持っているため、特長を活かした使い方が求められる。

| 太陽光 | 風力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | |

|---|---|---|---|---|---|

| 強み |

|

|

|

|

|

| 課題 |

|

|

|

|

|

出典:再生可能エネルギー固定価格買取制度ガイドブック2020年度版(資源エネルギー庁)

経済産業省では2030年度のエネルギー需要構造の見通し・あるべき姿として、長期エネルギー需給見通しを策定しており、2030年度の再生可能エネルギー比率22~24%を目指すことにしている。そのなかで地熱発電は現状の約3倍の1.0~1.1%に引き上げることになっている。

Q3. 世界の地熱発電の開発状況はどうでしょうか

地熱発電は歴史が長く1904年にイタリアで最初の地熱発電がおこなわれた。世界中には多くの火山があり、地熱資源を使える国がいくつもある。地熱資源量は、アメリカ、インドネシア、日本の順であり、日本は世界第3位の地熱資源に恵まれた国である。

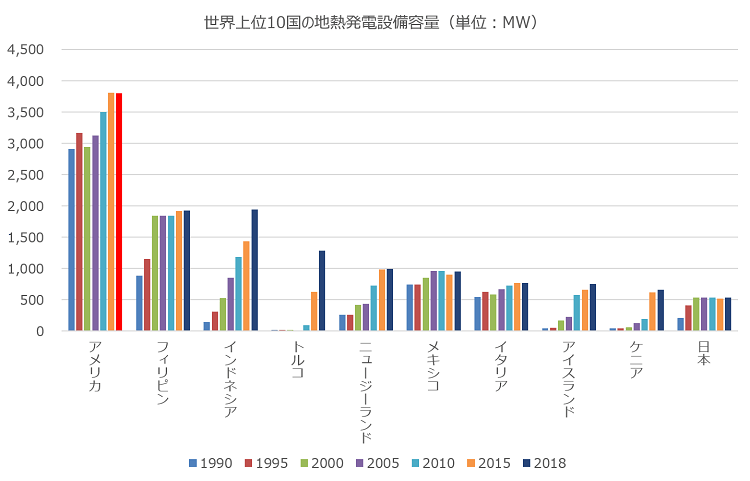

一方、地熱発電設備容量の順位で見ると日本は10位となっている。海外では積極的に地熱を発電に取り組んでいる国が多く、特にインドネシア、トルコ、ケニアなどは近年の伸びが著しい。

図2. 世界の地熱発電設備容量の比較

出典:BP Statistical Review of World Energy , June 2019

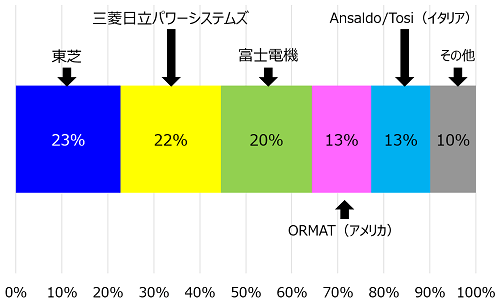

これに対し、日本ではエネルギー政策を取り巻く環境から1990年代半ばまでは地熱発電設備容量が大きく伸びたものの、その後地熱発電の開発が停滞した時期が続いてきた。しかし日本の地熱発電の技術は世界で高く評価され、海外の多くの地熱発電プラントは日本企業が手掛けている。日本企業が作る地熱発電設備は下記のような優れた点が評価されている。

- ①タービンの軸にブレード(翼のような部品)を精密に取り付ける技術や、ブレードそのものを正確に削る技術が優れている。

- ②腐食を抑える設計技術や材料を選ぶ技術がある

- ③機器を輸出するだけではなく、設計から部品調達、プラント建設まで一貫して請け負う方式を取っている

図3. 地熱発電プラントメーカの世界シェア

出典:Bertani "Geothermal Power Generation in the World 2010-2014 Update Report" (2015)

Q4. 日本国内での地熱発電の開発状況はどうでしょうか

日本は環太平洋火山帯に位置しており、地熱発電に適した地点が多くあるが、実際に地熱発電所を建設する場合は技術面、経済面、社会面の課題を解決していかなければならない。

現在、日本で発電を行っている主な地熱発電所は下記に示すとおりであり、地熱資源が豊富な東北や九州に集まっている。

| 発電所名 | 所在地 | 発電 | 蒸気・熱水供給 | 設備容量(kW) | 発電 方式 |

運転開始日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 森発電所 | 北海道 | 森町 | 北海道電力(株) | 25,000 | DF | 1982.11.26 | |

| 松川地熱発電所 | 岩手県 | 八幡平市 | 東北自然エネルギー(株) | 23,500 | DS | 1966.10.08 | |

| 松尾八幡平地熱発電所 | 岩手地熱(株) | 7,499 | SF | 2019.01.29 | |||

| 葛根田地熱発電所 | 雫石町 | 東北電力(株) | 東北自然エネルギー(株) | (1号) 50,000 | SF | 1978.05.26 | |

| (2号) 30,000 | SF | 1996.03.01 | |||||

| 大沼地熱発電所 | 秋田県 | 鹿角市 | 三菱マテリアル(株) | 9,500 | SF | 1974.06.17 | |

| 澄川地熱発電所 | 東北電力(株) | 三菱マテリアル(株) | 50,000 | SF | 1995.03.02 | ||

| 上の岱地熱発電所 | 湯沢市 | 東北電力(株) | 東北自然エネルギー(株) | 28,800 | SF | 1994.03.04 | |

| 山葵沢地熱発電所 | 湯沢地熱(株) | 46,199 | DF | 2019.05.20 | |||

| 柳津西山地熱発電所 | 福島県 | 柳津町 | 東北電力(株) | 奥会津地熱(株) | 30,000 | SF | 1995.05.25 |

| わいた地熱発電所 | 熊本県 | 小国町 | (同)わいた会 | 2,000 | SF | 2015.06.15 | |

| 杉乃井地熱発電所 | 大分県 | 別府市 | (株)杉乃井ホテル | 1,900 | SF | 2006.04.01 | |

| 滝上発電所 | 九重町 | 九州電力(株) | 出光大分地熱(株) | 27,500 | SF | 1996.11.01 | |

| 滝上バイナリー発電所 | 出光大分地熱(株) | 5,050 | B | 2017.03.01 | |||

| 大岳発電所 | 九州電力(株) | 12,500 | SF | 1967.08.12 | |||

| 八丁原発電所 | 九州電力(株) | (1号) 55,000 | DF | 1977.06.24 | |||

| (2号) 55,000 | DF | 1990.06.22 | |||||

| 2,000 | B | 2006.04.01 | |||||

| 菅原バイナリー発電所 | 九電みらいエナジー(株) | 九重町 | 5,000 | B | 2015.06.29 | ||

| 大霧発電所 | 鹿児島県 | 霧島市 | 九州電力(株) | 日鉄鉱業(株) | 30,000 | SF | 1996.03.01 |

| 山川発電所 | 指宿市 | 九州電力(株) | 25,960 | SF | 1995.03.01 | ||

| 山川バイナリー発電所 | 九電みらいエナジー(株) | 九州電力(株) | 4,990 | B | 2018.02.23 | ||

| メディポリス指宿発電所 | (株)メディポリスエナジー | 1,580 | B | 2015.02.18 | |||

| 注1:発電方式 DS:ドライスチーム SF:シングルフラッシュ DF:ダブルフラッシュ B:バイナリー | |||||||

| 注2:設備容量1,000kW以上の地熱発電所を掲載 | |||||||

出典:日本の地熱発電所(日本地熱協会のホームページ)

先に述べたように、1990年代半ば以降開発の停滞が続いた日本ではあるが、2019年には国内で23年ぶりに大型地熱発電所の山葵沢(わさびざわ)地熱発電所(46,199kW、秋田県湯沢市)が運転を開始したところであり、地熱業界の大きなエポックとなった。その他にJOGMECの調査助成、債務保証を受けて事業を進めている地点も多く、今後山葵沢に続く地点の開発に期待が持てる。

図4. 2019年5月20日に運転を開始した秋田県湯沢市にある山葵沢(わさびざわ)地熱発電所

写真提供:湯沢地熱株式会社

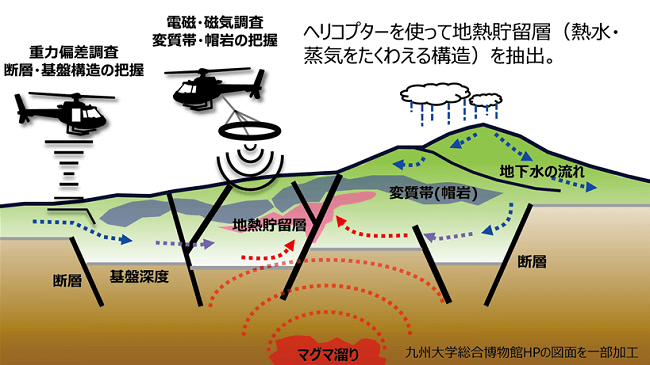

地熱発電所の開発は、地熱資源(地熱貯留層)を探査し、掘り当てる必要があることは言うまでもない。JOGMECはヘリコプターを使った空中からの新しい広域探査法で地熱発電所に適した地質構造を探査しており、そのデータを希望者に開示している。民間事業者はこれらのデータも用いながら地表からの種々の探査手法を組み合わせ、候補地を絞り込んで地熱貯留層の探査精度を高めていく。

図5. ヘリコプターを活用した地熱資源ポテンシャル調査

出典:JOGMECの空中物理探査の特徴(JOGMECのホームページ)

民間事業者は、地熱発電所建設の候補地を決めてから、下記に示す3つの大きな課題を解決してはじめて地熱発電所の建設という経営判断ができる。

- ①発電としての事業採算性評価

- ②自然環境との調和

- ③地域社会の理解

これらの課題を解決するためには、長い時間と多くの費用が発生する。そのためにJOGMECは調査助成、出資、債務保証等の支援メニューや技術開発、情報収集・提供などを通じて地熱開発に取り組む事業者のリスクを低下させ、地熱発電の普及を推進している。

実際に候補地を決めてから中規模以上の地熱発電所が運転開始するまでには、10年以上の年月を必要とする。

| 地表調査 | 掘削調査 |

探査 (調査井掘削等) |

事業化判断 環境アセス |

生産井、 還元井掘削 |

発電設備設置 |

|---|---|---|---|---|---|

| 約2年 | 約3年 | 約3~4年 | 約3~4年 | ||

| 重力探査等を実施し、地下の構造を把握。 | 実際に井戸を掘り、地下の詳細構造を把握。 | 小口径の調査井を掘削し、蒸気の噴出量等を確認し、持続的な発電の可能性を評価。 | 大気/水質、動植物、騒音/振動、温泉等を調査し、環境への影響を予測、評価。 | 大口径の坑井を掘削し発電に供する蒸気を回収。 | 環境影響評価を踏まえ、パイプライン等の設備設置や発電所を建設。 |

|

|

|

|

|

|

| 20億円 | 44億円 | 194億円 | |||

出典:『TSC Foresight 地熱発電』概要(NEDO 米倉秀徳 2016年6月27日)

Q5. 地熱発電にはどんな種類がありますか

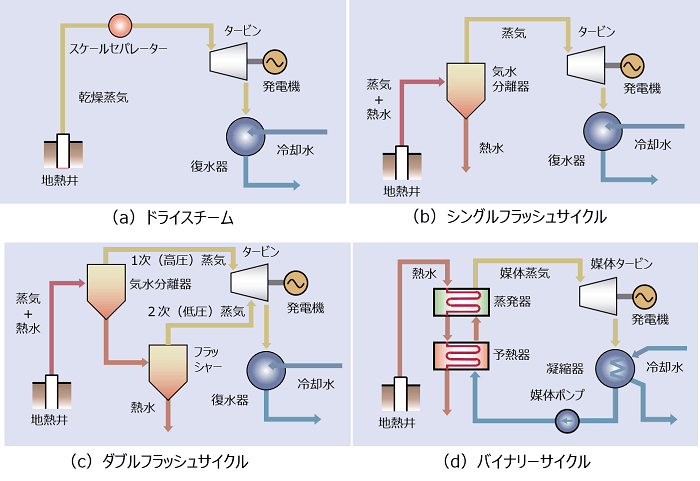

地熱発電には電力会社等が運転を行う大規模なものから、温泉事業者や地域の事業者等が自家用または売電用に発電する小規模なものまでさまざまである。地熱貯留層の規模や特性に合わせて、発電方式としてはフラッシュ発電またはバイナリー発電が選択されるのが一般的である。

| 小規模地熱発電 | 中規模地熱発電 | 大規模地熱発電 | ||

|---|---|---|---|---|

| 出力規模 | 数10~数100kW級 | 数千kW級 | 1万kW超級 | |

| 主な発電事業者 | 温泉事業者 | ○ | ○ | |

| 温泉組合 | ○ | |||

| 自治体・住民組織 | ○ | ○ | ||

| 中小企業 | ○ | |||

| 大企業 | ○ | |||

| 電力会社 | ○ | ○ | ||

| 発電方式 | ドライスチーム | ○ | ||

| フラッシュ | ○ | ◎ | ◎ | |

| バイナリ | ◎ | ○ | ||

| その他 | ○ | |||

出典:日本の地熱発電所(日本地熱協会 2016年10月)をもとに作成

地熱発電の方式には下記に示すようにさまざまな種類がある。ここで示すのは従来から使われてきた代表的なものである。蒸気でタービンを回して発電する仕組みは一般の火力発電や原子力発電と同じだが、地熱発電では地熱貯留層という天然のボイラーを利用する点が大きく異なる。

図7. 主な地熱発電方式

出典:九州電力 Guide of Geothermal Power Plant

発電方式は、得られる地熱の特性や発電の規模に合わせて選定される。ドライスチームは、蒸気だけが噴出する地熱井で使われる発電方式である。シングルフラッシュとダブルフラッシュは、蒸気と熱水が一緒に噴出する地熱井で使われ熱水は地下に還元される。このうちダブルフラッシュは、1次蒸気を取り出した後の熱水からさらに2次蒸気を取り出しタービンに導入するもので効率を向上させる発電方式である。バイナリー発電は高温(70〜120℃)の熱水を使って沸点の低い媒体を沸騰させてタービンに導入する蒸気を得る方式である。小規模な地熱発電所で使われることが多い。

Q6. 地熱発電と温泉はどういう関係ですか

日本では、古くから温泉を浴用として使ってきたため、温泉が地域の生活に結び付いて観光資源として地域経済を支えているところが多い。このような地域では、既存の温泉が地熱発電所を作ることによって影響を受けるのではないかという懸念が持たれることがある。これに対して、地熱事業者が丁寧に説明をして懸念を払拭できればよいが、現実は難しいことも多い。JOGMECとしては、地熱業界と温泉業界の情報交換を活性化させられるよう、温泉関係団体との勉強会等を通じたコミュニケーション作りに取り組んでいる。

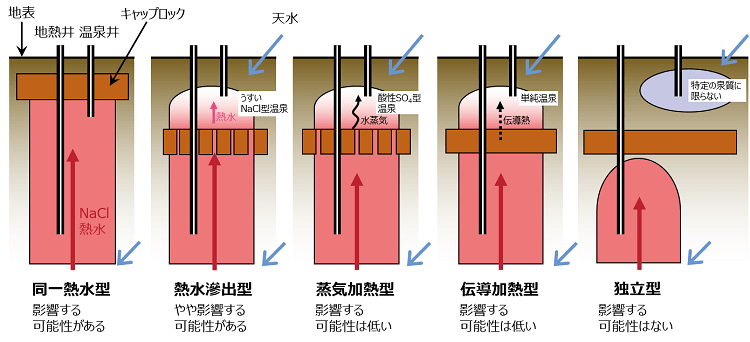

地熱も温泉も、地下深くあるマグマの熱によって天水や海水が暖められた資源である。地下の地質構造はさまざまな探査の方法で推測されるものの、見えない地下の構造であり長期に渡ってどのように温泉に影響が現れるかということを完全に予測することが難しいという課題がある。

下記にはおおよその地下構造の違いによって、既存の温泉が地熱発電によって影響される可能性のパターンを示すものである。

図8. 温泉と地熱貯留層との関係

出典:地熱発電と温泉利用との共生を目指して(日本地熱学会 2010年5月)

地熱発電では、地下にある水を通しにくいキャップロックの下にある地熱貯留層から蒸気や熱水を採取する。一方、温泉は一般には地熱発電より浅い温泉帯水層から採取するため、地下の地質構造によって地熱発電からの影響を受ける可能性は異なる。

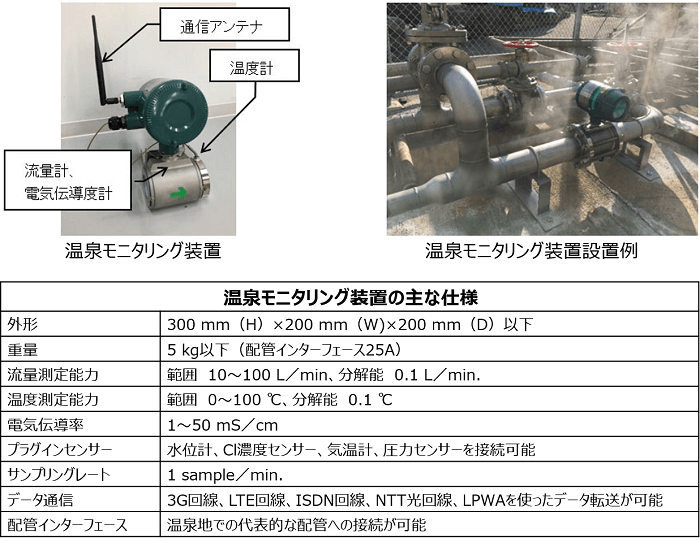

Q7. 温泉モニタリングの意義は何ですか

地熱発電の開発計画は、周辺の温泉に大きな影響は与えないように立案される。しかし先の述べたように地熱資源特有の予測困難性があるため、温泉の状態を実際にモニタリングして温泉事業者と共有し、地熱発電の影響の有無を評価していくことが必要になってくる。

なお、温泉モニタリングについては、環境省からマニュアルが提示されており、水位、流量、温度、電気伝導率(成分)を測ることになっている。

| 原因 | 変化の様相 | 備考 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 温度 | 湧出量 | 水位 |

成分 濃度 |

||

|

過剰揚湯、資源量の衰退 湧出部の埋没、目詰まり |

不変 もしくは 低下 |

減少 | 低下 |

不変 もしくは 低下 |

徐々に進行してゆく。 |

| 周辺源泉の開発による影響 |

不変 もしくは 低下 |

減少 | 低下 |

不変 もしくは 低下 |

周辺での温泉採取の開始時期 に対応した変化があるか |

| 渇水 |

不変 もしくは 上昇 |

減少 | 低下 |

不変 もしくは 上昇 |

源泉により変化の現れ方が異なる |

|

揚湯管などの破損 ポンプの能力低下 |

不変 | 減少 | 上昇 | 不変 | |

| ケーシング管の破損 | 低下 | 増加 | 上昇 | 低下 | 海岸での成分濃度は増加 |

| 地震 | 状況により変化は様々 | ||||

出典:温泉モニタリングマニュアル(環境省自然環境局、2015年3月)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は温泉モニタリングを自動で行う装置を横河電機ほかと開発をしており、大分県別府市等で実証試験を始めている。従来の温泉モニタリングは人手を介して定期的に行っていたが、この装置が実用化すれば自動で常時観測が行えるようになる。このモニタリング装置により、平常時の温泉の変動を把握できるとともに、異常な状態が検知されたときに地熱事業者や温泉事業者が迅速に原因を検討し、対応を協議できるようになる。

図9. 温泉モニタリングシステム装置の概要と実証実験の様子

出典:地熱発電と温泉との共生を目指した温泉モニタリングシステムの実証試験を開始(NEDOのニュースリリース、2019年9月20日)

Q8. 地域社会の地熱理解を進めるためには

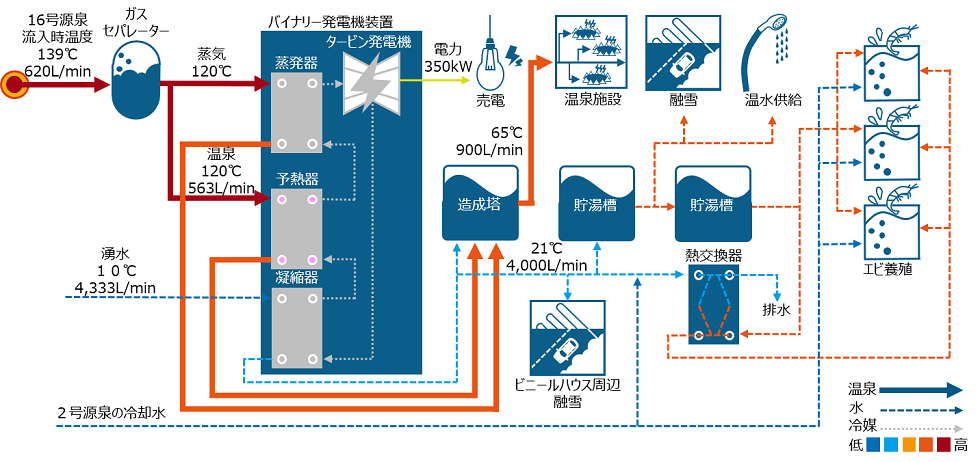

地熱エネルギーは浴用など発電以外にさまざまな用途に使えるため、地熱発電とその他の用途を組み合わせることによって地域の産業を活性化させることができる。JOGMECは2019年8月に北海道森町、岩手県八幡平市及び秋田県湯沢市を「地熱資源の活用による地域の産業振興に関するモデル地区」として認定し、当該地域への集客や地熱を活かした商品の販路拡大等を支援して、地熱発電が地域社会に貢献できることを全国に発信する体制を整えた。

そのほかの地域でも地熱発電が地域の発展に貢献している事例は数多くある。例えば、福島県福島市の土湯温泉では地熱発電を行った後の温水をエビの養殖や冬場の融雪に利用している。他の地域でも、地熱発電から得られる温水を使った温室で野菜や観葉植物の栽培を行っているところがある。

地熱発電が何らかの形で地域に貢献し、地熱発電と地域がWIN-WINの関係を作っていくことは双方にとってメリットとなる。

図10. 土湯温泉(福島県)の温泉熱利用システム

出典:温泉熱利用事例集_環境省(2019年3月)

また、地熱発電・地熱利用の知識を広めることや情報発信を行うことは、多くの人々が地熱発電に関心を持ち有意義な議論を行うために必要なことである。このため、JOGMECは地熱地域におけるシンポジウムや説明会を行うとともに、特別授業、展示会、見学会などのイベントを通じて若い世代を含む一般の方々に地熱に関心を持ってもらい知識を得て頂く機会を作っている。さらに、専門家向けには事業成果報告会、研修会や学会などで情報発信を行っている。

図11. JOGMECが地熱発電を啓蒙するために出展したエコプロ2019展

出典:エコプロ2019出展報告(JOGMECのホームページ)

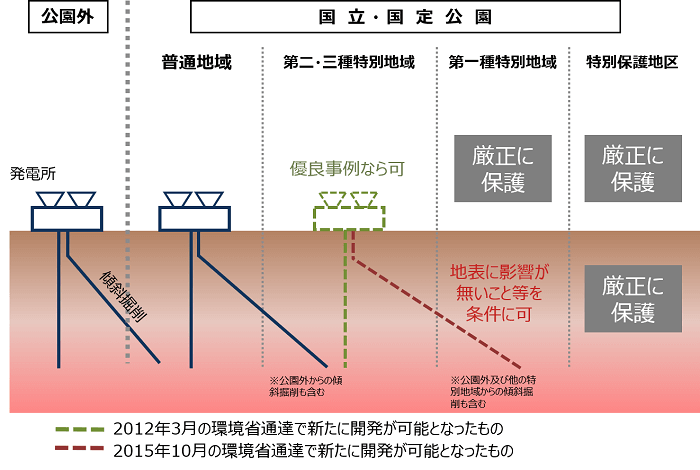

Q9. そのほか地熱発電所の開発を進めるときに配慮しなければならないことは何ですか

地熱発電所の候補地の多くは、火山地帯にあり国立公園や国定公園に指定されている。従来はこの規制が厳しく、地熱発電所の建設ができない区域があったが、環境省が行った規制緩和によって地熱発電所が条件付きで作れる区域が拡大してきた。

図12. 国立・国定公園内での地熱発電開発の規制

出典:国立・国定公園での地熱発電開発促進に向けた環境保全手法の評価を実施(NEDOニュースリリース、2019年9月2日)

国立公園や国定公園では、自然景観保護の観点から建物の高さや冷却塔からの水蒸気が景色にあまり影響しないような配慮が求められている。

また、電力系統との連系の面で、全国に張り巡らされた現在の送電網では、地域によって再生可能エネルギーを受け取れる上限があること、発電所と既存の送電網までのアクセス送電線の費用が高額となる場合があることなどが課題となっている。

Q10. 将来の地熱発電に向けての研究動向はどのようですか

現在の地熱発電は、地下2,000m程度までにある250~300℃の蒸気や熱水を利用するのが通常である。現在でも探査、掘削、貯留層管理の面から地熱資源の持つさまざまな課題があり、JOGMECとして技術的リスクや開発コストの低減をめざした技術開発に取り組んでいる。

また、将来に向けては、マグマに近いより深いところにある温度、圧力の高い超臨界状態の地熱水を活用することができれば地熱発電の可能性が拡大する。そのフィージビリティ調査が、現在NEDOを中心に進められている。

取材を終えて

再生可能エネルギーによる発電は、設置が比較的容易な太陽光や風力が注目されているが、地熱発電は火山が多い日本の地理的な特長を生かした発電方法である。

今回の取材を通じ、地熱発電の運転開始までには地下資源特有のさまざまな課題を解決するための時間と費用が必要なことと、地域社会の理解と地域への貢献が必要なことを改めて認識することができた。地球環境を維持し持続的な開発を進めるために、地熱発電の新たな技術開発と一層の普及を期待していきたい。

取材協力:独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC) 地熱資源情報ページは こちらから