rms

(root mean square)

日本語では実効値。交流の電気信号の大きさを表す指標の1つ。定義(計算式)は、「ある波形の瞬時値の二乗を、1周期間で平均した値の、平方根」。英語を翻訳すると「平方根(ルート)・平均・二乗」で、各英単語の頭の略記がrmsである。たとえば「Vrms」という表記は「電圧V(実効値)」(実効値電圧のV)という意味。RMSと表記されるときもある。

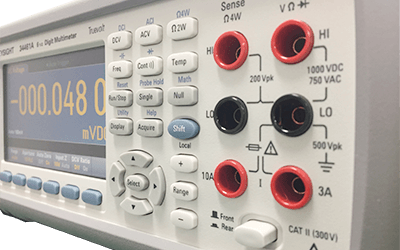

大きさが変化する正弦波などの交流の値を示すのに、基本的には平均値が使われる。デジタルマルチメータ(DMM)などの多くの電圧測定器は平均値を表示する。ただし、実際の交流信号は単一周波数の綺麗な波形ではなく、高調波などを含み歪んでいる。そういう交流信号の大きさを示す指標は平均値より実効値の方が適している(真の値に近い)。

「二乗平均平方根」という計算手法は、確率変数の散らばり具合を示す、統計学の数値として使われている。単一の周波数ではない(多くの周波数、つまり散らばった変数を含む)交流信号の大きさを示すのに、電気工学でこの計算手法を使っている。ディメンジョン(次元、単位)が元の値と同じになる点がミソである。 また、単純な平均値が和算と除算なのに対して、計算が積和演算であるためにプログラム(計算手法)の高速化が容易になるという利点もある。

統計学の手法の「二乗平均平方根(Root Mean Square)」を電気工学ではRMS(またはrms)と略記して、実効値(Root Mean Square value)ということばで呼んでいる。負荷に直流が流れたときに発生する熱量(電力、パワー)と、実効的に等価な交流の値、という意味で、「実効値」(直流と実際に同じ効果として、交流を規定した値)という熟語になった。抵抗に直流電圧E[V(ボルト)]を加えたときに消費される電力と同じ電力が、交流電圧でも消費されたとき、E(V)はこの交流の実効値電圧である。

英語では実効値はeffective valueである。rmsは実効値を示す記号といえる。

大文字でRMSと記述すると、RMSマウント(Royal Microscope Society mount):顕微鏡の対物レンズマウントの標準規格、RMS粒状度(Root Mean Square granularity):粒状性の評価の一種、RMS(Rakuten Merchant Server):楽天のECサイトの名称、など実効値以外にも複数ある。

.png)