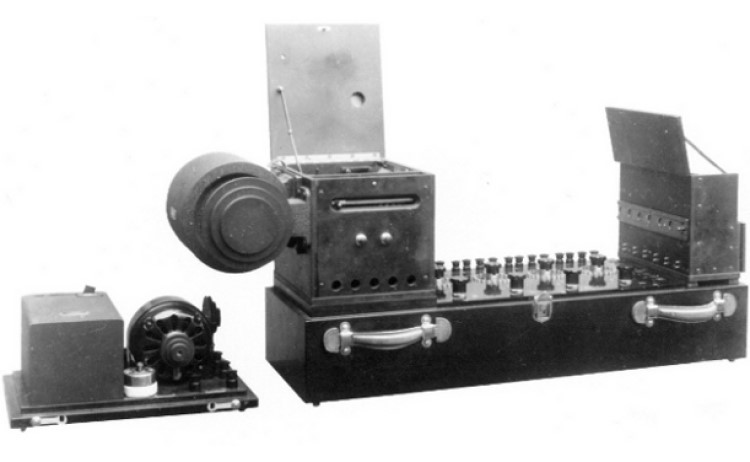

電磁オシログラフ

(electromagnetic oscillograph)

高速の信号を記録するレコーダ。主に温度・歪・変位などの測定で使用する。現在はほとんど生産していない。略称:電磁オシロ。「オシロ」という名前が付いているが、機種分類はオシロスコープではなく「レコーダ・記録装置」に分類される。

ブラウン管を用いたオシロスコープ(いわゆるアナログオシロスコープ)が発明される以前から使われていた波形測定器。電磁オシログラフは多チャンネルにできるため、電力・機械の分野で1980年代まで広く使われたが、サーマルアレーヘッドを使って高速に感熱紙に波形を記録するタイプのレコーダ(サーマルレコーダ)に取って代わられた。さらに現在は半導体メモリに記録や保存を行うメモリレコーダがレコーダの主流となっている。アナログオシロがメモリにストレージ(蓄積)するデジタル式(DSO)に代わったように、レコーダもデジタル式(=メモリレコーダ)が主流となった。記憶媒体は紙が少なくなり(ペーパーレス)、ネットワークを介して測定データを収集するモデルもあるが、重電業界(電力や鉄道など)ではいまだに紙で残すことが多い。そのためA4サイズの紙に印字できる大型モデルがメモリレコーダの主力タイプの1つで残っている(たとえばオムニエース)。

日本では1924年に横河電機が電磁オシログラフ(電磁型オッシログラフ)を国産化している(以下の参考記事が詳しい)。「オシログラフ」という名前は同社にとって特別なものと推察される。そのためかは不明だがメモリレコーダが計測器としての記録計の主流になっていった1990年頃に、同社の計測器部門では「オシログラフィックレコーダ」という品名のOR1400やORM1300などの製品があった。

計測器の老舗で国内のレコーダ3社というと、横河電機、三栄測器、渡辺測器だった。1980年代にメモリオシロに参入した日置電機のメモリハイコーダは現在ではトップブランドである。横河電機の計測器部門は分社化して会社名は横河計測となりスコープコーダというメモリレコーダをシリーズ化してラインアップし続けている。三栄測器のオムニエースはエー・アンド・デイの工業計測機器として健在である。渡辺測器はグラフテックと社名変更し、メモリレコーダであるサーマルアレイレコーダは生産中止になっている。1980年以前のアナログのレコーダ時代は横河電機、三栄測器、渡辺測器が担ったが、現在のデジタルのレコーダは日置電機、エー・アンド・デイ、横河計測が3大メーカである。

.png)