ヘッドライトの進化~自動運転でも重要な装備

自動車のヘッドライトは夜間や悪天候下での視認性を高めるための重要な装備です。光源の主流は長らくの間、ハロゲンランプ※1ですが、新たな光源として、半導体のLED※2が適用されてきました。ドライバの安全走行を支える機能としてだけでなく、自動運転においても不可欠な装備として進化していくと推測されます。

本稿ではヘッドライトの歴史から始まり、光源の種類(白熱電球、ハロゲン電球、ディスチャージランプ、LEDランプ)、ヘッドライトの構造(反射鏡方式、レンズ方式、プロジェクタ方式)、駆動回路や配光制御(AFS、AHB、ADB)など、これまで採用されてきた技術を概説します。最後にOLEDやレーザランプなどの技術動向と、車両開発に関連する計測器類を紹介します。

《本稿の記述は、筆者の知見による解釈や、主観的な取り上げ方の面もあることをご容赦ください。また、本稿に記載されている技術情報は、当社および第三者の知的財産権他の権利に対する保証または実施権を許諾するものではありません。》

電球の内部に不活性ガス(アルゴンなど)とハロゲンガス(ヨウ素など)を封入したランプ

(Light Emitting Diode)光る半導体

ヘッドライトの歴史

自動車用のヘッドライトとしては、1900年頃以前は、ローソクを光源としたヘッドライトでした。自動車の前方を照らしてドライバが走路を確認することよりは、歩行者が走行している自動車を認識してもらうことが目的だったと推測されます。

その後、ランプの輝度※3を高めた灯油ランプが導入されたようです。ランプの形状は現在に近いものとなっています。

明るさの単位

さらに、輝度を高めるためガスを使ったランプが採用されました。カーバイド(炭化カルシウム)に水を加えると発生するアセチレンガスを燃やして光源としました。

1900年半ばに現在のヘッドランプの基本となる電球ランプが登場し、アセチレンガスランプは終息しました。

その後、光源の進化により、明るさや照射範囲が向上しました。人間の目は555nm(波長)あたりの黄緑色の光を一番明るく感じるようです。

| 名称 | 単位 | 説明 |

|---|---|---|

| 光度 | カンデラ(cd) | 光の強さ、ある特定の方向へ放射される光の量、円錐形の角度にどれくらいの光が放射されているかを示す |

| 照度 | ルックス(lx) | 光を受けている面の明るさ、環境の明るさを示す。例えば、事務机の明るさ |

| 全光束 | ルーメン(lm) | 全ての方向に発せられる光の総量 |

| 輝度 | カンデラ/平方メートル(cd/m2) | 光源の単位面積あたりの光度、主に明るさを表す時に使用する |

白熱電球の登場により明るさが大幅に向上しました。その後、ハロゲンランプの導入により、長寿命化となり、HIDにより更なる明るさの増大と寿命の延長になりました。その後、LED化により、明るさの向上、長寿命化、低電力化となっています。その先の技術としてレーザダイオードはありますが、コストの課題があるので、現状はハロゲンとLEDが主流となっています。今後はLEDが主な光源になると推測されます。個々の光源技術については後述します。

ランプの分類

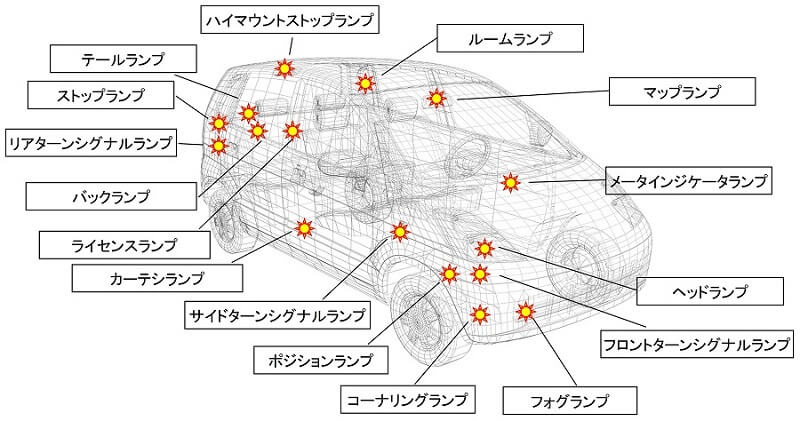

ランプを大分類すると、前照灯、信号灯、その他に分けられます。前照灯は主として夜間の視界を支援する機能です。いわゆるロービーム(保安基準では、すれ違い用前照灯と定義)とハイビーム(同じく、走行用前照灯と定義)があります。信号灯は自動車の状態を外部に対して示す機能があります。車幅灯(ポジションランプと呼称)、方向指示器(ターンシグナル)、尾灯(テールランプ)、制動灯(ストップランプ)等があります。その他に車室内で使用されるランプもあります。車両全体のランプをまとめると図5となります。

ランプの光源

それでは、前照灯で使用されている光源について概説します。

1 白熱電球

構造は図6です。フィラメント(材質:タングステン)に電流を流すと、2000℃以上に加熱されたフィラメントが発光します。ガラス球内は真空状態もしくは不活性ガス(アルゴンガスなど)が封入されています。ガスを封入する目的は、真空状態の白熱電球ではフィラメントから蒸発したタングステンによってガラス球内面が黒くなる現象(黒化)を抑制しフィラメントの寿命を延ばすためです。

2 ハロゲン電球

構造は図7です。アルゴンなどの不活性ガスとハロゲンガス(ヨウ素・臭素など)を高圧で封入した電球です。不活性ガスを高圧で封入することで、フィラメントの温度を高くでき、明るさが増します。フィラメントから蒸発したタングステンとハロゲンガスとのハロゲンサイクルにより長寿命となっています。

ハロゲンサイクルのメカニズムを説明します。フィラメントに電流が流れると発光しタングステンが蒸発します(図8 ①)。タングステンとハロゲンのハロゲン化物が生成されます(図8 ②)。ハロゲン化物がフィラメント付近で分離し(④)、タングステンはフィラメントの表面に戻ります(③)。再び、蒸発したタングステンとハロゲンが結合します(①、②)。

3 ディスチャージランプ(HID:High Intensity Discharge Lamp)

構造は図10です。ハロゲン電流のようなフィラメントの発光を利用するランプとは異なり、蛍光灯と同じように電極間で放電するときの発光を利用したランプです。

発光管と呼ばれるガラス容器の中に放電を発生させるための一対の電極が対向して配置されています。キセノンガスと金属ハロゲン化物が封入されています。ディスチャージランプは、放電現象を利用するため、電球のようにバッテリに接続しても点灯せず、点灯回路(イグナイタとバラスト)が必要です。イグナイタ(始動回路)から印加される高電圧により、電極間でキセノンガスが電離し、アーク放電が発生します。バラスト(安定器)により電流を制御しながらアーク放電を維持することによって金属ハロゲン化物を蒸発させます。蒸発した金属ハロゲン化物は、発光管内にて電子との衝突により各金属固有の色を発光します。キセノンガスは青白い色、金属ハロゲン化物は黄・橙・赤などの色を発光します。これらの色が重なりあって、白い光となって見えます。点灯しても瞬時に所要の光量を得ることはできません。数秒かかります。

4 LEDランプ

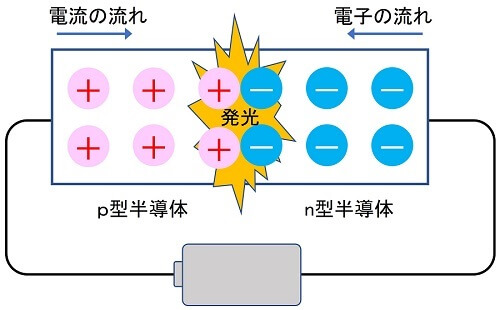

LEDランプの構造は図11です。セラミック基板にLEDチップが実装されています。なおLEDの構造は図12です。pn接合と呼ばれるp型とn型の半導体を結合した構造です。電流を流すと、ホール(図中の+)と電子(図中のー)はpn接合へ移動し消滅しますが、余ったエネルギが光として放出されます。光の色は、半導体の材料によって異なるので、必要な色に応じて材料を選定してLEDを作成します。

但し、発光色を自由に設定できないため、LEDチップの前面に蛍光体を実装して発色させます。一般的に採用されているLEDは青色に発光します。蛍光体には黄色が混ぜられているので、青色が白色に変換されます。

各方式の特徴をまとめると表2となります。明るさはランプの構造等により変わります。光源を比較するイメージとして捉えてください。

| 項目 | ハロゲン | HID | LED |

|---|---|---|---|

| 明るさ(対ハロゲン比) | 2 | 1 | 1 |

| 寿命(対ハロゲン比) | 1 | 3 | 50 |

| 消費電力(対ハロゲン比) | 1 | 0.7 | 0.5 |

| 点灯時間 | 0.1秒 | 数秒 | 瞬時 |

| その他 |

・ヘッドライトのデザイン性が高い ・雪が付着しても溶け辛い |

ヘッドライトの構造

ヘッドライトで遠くを照らしたいが、対向車が眩しくならないように配光することが必要です。この配光をカットラインと呼ばれます。

配光方式には大きく分類すると、反射方式とプロジェクタ方式があります。光源の後部に反射板をおき、前方へ照射します。カットラインを設定する方式としては反射鏡で行う方式とヘッドライトのレンズで行う方式があります。現在は反射鏡で行う方式が主流となっています。プロジェクタ方式は光源の後部の反射鏡と光源の前部に設けられたレンズで光を集光して照らします。

1 反射鏡方式

2 レンズ方式

3 プロジェクタ方式

光源の駆動回路

白熱電球やハロゲンランプはフィラメントに電流を流すだけなので、複雑な電子回路は不要で、一般的にはリレーでオンオフを制御しています。HIDおよびLEDの駆動には電子回路が必要です。それぞれ電子回路の概要を紹介します。

1 HIDランプ駆動回路

基本的な回路構成は図17です。HIDの電極に高電圧を加えて放電を開始させるためのイグナイタ(スタータ回路)、安定した高電圧を維持するインバータで構成されています。イグナイタで約2万Vの高電圧を印可すると放電が始まります。以降はバラスト(安定器)で85Vの交流電圧を印可し放電を継続させます。

2 LEDランプ駆動回路

LEDを駆動するためには明るさを安定させるための定電流回路が必要です。また、変動するバッテリ電圧を安定化させ、また、LEDの用途に応じて、バッテリ電圧の昇圧(もしくは降圧)が必要です。図18は駆動回路の一例ですが、最近はLEDの制御用ICが使われています。

ヘッドライト配光制御システム

公益財団法人交通事故総合分析センタ(ITARDA)※4の統計データによると、交通事故発生件数の昼夜別構成率に比べ、死亡事故の発生件数は昼間に比べて夜間の比率が大きく高い状況です。図19は平成30年中に発生した交通事故の昼夜別構成比率です。

道路交通法第108条の13第1項の交通事故調査分析センタとして指定され、交通事故と人間、道路交通環境及び車両に関する総合的な調査研究を通じて、交通事故の防止と交通事故による被害の軽減を図ることにより、安全、円滑かつ秩序ある交通社会の実現に寄与し、もって公共の福祉の増進に資することを目的としている。

出典:ITARDAの資料をもとに作成

このような状況から、夜間の死亡事故を抑制するため、運転者が歩行者などの視認性を高める方策の一つとしてヘッドライトの配光制御が導入されてきました。以下に代表的な配光制御を紹介します。なお、道路運送車両法では、いわゆるハイビームを「走行用前照灯」、ロービームを「すれ違い前照灯」と定義しています。法令上、走行中はハイビームが基本です。車検での主な検査項目は、ロービーム状態で、明るさ、光軸(カットラインの高さ)、色(白色)です。

1 AFS(Adaptive Front-Lighting System 配光可変型前照灯システム)

道路環境(高速道路、市街地道路、カーブ、対向車の有無、悪天候など)に応じて自動的にそれぞれの環境に合わせた配光になるように制御するシステムです。ロービームの配光制御がベースです。基本的な動作はステアリング角度と車速に応じてヘッドライト内にあるリフレクターを車両の旋回方向に動かしてカーブでの視認性を向上させる機構です。

2 AHB(Adaptive Hight Beam 自動前照灯切り替え)

対向車や先行車がいる場合、相手方のまぶしさを防ぐために、手動でロービームへ切り替えていましたが、これを自動で行うシステムがAHBです。

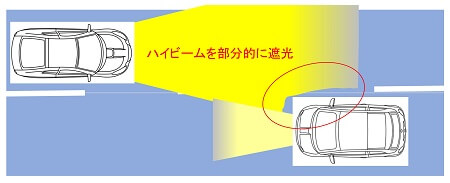

3 ADB(Adaptive Driving Beam 可変ハイビーム)

ADBはAHBを進化させたシステムです。前方車両に眩しさを与えないように部分的に遮光しハイビームと同等の視界を確保するシステムです。LEDをマトリクス状に配置して最適な配光となるように制御します。

技術動向

従来の光源に加えて、新たな原理のライトが導入されつつあります。特徴的な技術やシステムを紹介します。

1 OLEDランプ(Organic Light Emitting Diode)

光源に有機物質(Organic)を使ったLEDです。有機ELと呼ばれることがあります。この素子は薄型で曲げることが可能な特徴があります。欧州の上級車種で、テールランプに採用した事例があります。発光部の形状を動的に変えられるので、車の意匠を凝らすことができます。

2 レーザランプ

光源としてレーザダイオードを使用します。通常のLEDに比べて指向性が強いので、拡散が少なく遠方まで照射することが可能です。既に、ドイツの上級車種で採用された事例はありますが、課題はコストや放熱などです。また、レーザダイオードは人間の目に対する安全性の対策が必要です。日本では、道路運送車両法の保安基準によりハイビームの照射距離が100m、ロービームは40mとなっているので、レーザダイオードを使うことの有益性の議論が必要でしょう。

3 自動運転中の表示

自動運転中の車両は外部に対して運転状態を表示するための信号灯として、米国自動車技術会(SAE J3134)で規格化されました。ブルーグリーンの発光源を使用します。

4 路面描画

夜間の見通しの悪い交差点などで発生する出会い頭の衝突を抑制するため、歩行者や周辺の車両に対して、認識性を高める手法として、道路面に車両の動作を描くことを想定しています。国連の欧州経済委員会内の自動車基準調和世界フォーラム(WP29 GRE)(図25)で法制化が検討されています。図24は路面描画の一例です。歩行者に対して道路の横断が可能なことを示しています。

関連計測器の紹介

その他の製品や仕様については 計測器情報ページ から検索してください。

おわりに

自動車のライトはドライバや周辺からの視認性を確保するための機能ですが、採用される技術の進化に合わせて性能が向上してきました。その結果、自動車全体の安全性向上につながっています。今後、普及するであろう自動運転においては、ドライバの視認性向上だけでなく、自動運転を支える各種センサの認識性能を維持、向上させる装備として、進化していくでしょう。

自動車関連の他の記事はこちらから