自動車の品質をより良くするために~リコール制度について

自動車の品質に関する身近な情報として、「リコール情報」を見聞きすることがあります。リコール情報を公開する仕組みとして国土交通省が定めている「自動車のリコール制度」があります。自動車は各種の関係法令に従い設計され、製造されていますが、不幸にも問題が発生した場合、自動車のユーザが被る事故やトラブルを未然に防ぐための施策としてリコール制度が制定されました。

本稿では、リコール制度全体の概要、自動車に関係する法令の全体像を説明し、その後に「自動車のリコール制度」の仕組みを述べます。リコールと改善対策、サービスキャンペーンの違いや、リコール保険を説明します。自動車に故障が発生した際に調査・解析する規格として「OBD」があります。OBDの歴史やトラブルコード「DCT」、OBD検査の概要、スキャンツールについて解説します。最後に車両開発に関連する計測器類を紹介します。

《本稿の記述は、筆者の知見による解釈や、主観的な取り上げ方の面もあることをご容赦ください。また、本稿に記載されている技術情報は、当社および第三者の知的財産権他の権利に対する保証または実施権を許諾するものではありません。》

リコール制度

リコール(英語でrecall)とは販売された不良品や欠陥商品を回収・修理することです。日本の法律上、明確な定義はなく、また、商品の分野を超えて横断的に適用する法律はありません。個々の商品毎に対して定められています。主要な対象分野としては、自動車、医療関係、ガス用品関係、電気用品関係などがあり、管轄する省庁が法令を所管しています。

| 商品分野 | 法令・省庁 |

|---|---|

| 自動車関連 | 道路運送車両法、国土交通省 |

| 医療関連 | 医薬品医療機器等法、厚生労働省 |

| ガス用品関連 | ガス事業法、経済産業省 |

| 電気用品関連 | 電気用品安全法、経済産業省 |

自動車に関連する法令

自動車は様々な法令に準拠して設計され、製造されています。関係する法令の概要は表2となっています。なお、表中最後の法令「道路交通法」は設計や製造に直接的な関係はありません。交通違反の点数や反則金等が定められています。各法令の本文は法令検索で閲覧できます。

https://elaws.e-gov.go.jp/

| 法令名 | 概要 |

|---|---|

| 自動車ターミナル法 | バス・トラックターミナルに関する事項 |

| 道路運送法 | 旅客・貨物事業、自動車道事業に関する事項 |

| 道路運送法施行規則 | 道路運送法、道路運送法施行法に基づいた法律を実施するための事項 |

| 道路運送車両法 |

自動車・原動機付き自転車・軽自動車の検査基準等の事項 保安基準と称される技術基準が規定 |

| 道路運送車両法施行規則 |

道路運送車両法及び道路運送車両法施行法の規定に基づいた法律を実施するための事項 車両の定義(原動機付自転車、普通自動車、軽自動車など)が規定 |

| 道路運送車両の保安基準 | 保安基準の細則を規定 |

| 自動車型式指定規則 | 自動車の型式指定を規定 |

| 装置型式指定規則 | 道路運送車両法の一部を実施するための事項 |

| 自動車損害賠償保障法 | 事故が発生した場合の損害賠償に関する事項 |

| 貨物自動車運送事業法 | 貨物自動車運送事業に関する事項 |

| 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 | 大型自動車で土砂を運搬する際の事項 |

| 自動車事故報告規則 | 一定条件の事故が発生した際の報告に関する事項 |

| 道路交通法 |

略称:道交法 道路における危険の防止、交通の安全、交通に起因する障害の防止を規定。違反すると、行政処分、刑事処分等が課せられる。 |

リコール制度

自動車のリコール制度は自動車の設計や製造を起因とした不具合による故障や事故、環境汚染などの発生を未然に防止するために制定されました。タイヤやチャイルドシートもリコール制度の対象となっています。前項で紹介した「道路運送車両法」で規定されている自動車の構造や装置に関する技術的な基準「保安基準」に適合できない場合はリコール制度の対象となります。

ここで、自動車のリコール制度(以下「リコール制度」)が導入された経緯を紹介します。リコール制度は、昭和44年(1969年)に始まりました。導入された背景は、当時、自動車の欠陥が社会問題化したことや、アメリカで既に導入され、リコール制度が効果的であると判断されたためのようです。その後、「道路運送車両法」の施行や罰則の強化、タイヤやチャイルドシートを対象とすることなどの改正が行われています。リコール制度は、自動車メーカー(輸入事業者も含む)が自主的に行う場合と、国土交通省の命令などによる場合の2つが運用されています。リコール制度は自動車メーカによる自主的な実施が基本です。自動車メーカなどが自主的にリコールを行う場合には、不具合内容や原因、改善対策の内容などを事前に国土交通省へ届け出ることが義務づけられています。

- 国土交通省ではリコールの届出があると「プレスリリース」を行っています。

- https://www.mlit.go.jp/pressrelease.html

- 届出のあった自動車のリコールや不具合に関する情報を「リコール情報検索システム」で検索できます。

- https://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/index.html

- 「リコール届出一覧」の情報も閲覧できます

- https://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html

- また、リコールにつながる不具合を早期に発見するため、「自動車不具合情報ホットライン」を設置して、ユーザからの不具合情報を受け付けています。

- https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html

リコール届出の流れは図1です。

出典:国土交通省の資料をもとに作成

仮に、リコールを実施する前に国土交通省へ届出をしなかった場合や、リコールを実施すべき状況にも関わらずリコールを実施しない場合など、罰金や罰則が科されます。リコール勧告、命令の流れは図2となります。

出典:国土交通省の資料をもとに作成

リコール制度により、修理や交換する処置としては、「リコール」、「改善対策」、「サービスキャンペーン」があります。

1 リコール

リコールとは、同じ型式で道路運送車両の保安基準に適合していない場合または適合しなくなる恐れがある場合で、原因が車両の設計または製造にあると認められる時に、自動車メーカが、保安基準に適合させるために必要な改善対策を行うことです。

2 改善対策

改善対策とは、リコール届出と異なり、道路運送車両の保安基準に規定はされていないが、不具合が発生した場合に安全性の確保および環境の影響がある場合、発生原因が設計または製造にあると認められる時に、自動車メーカが、必要な改善対策を行うことです。

3 サービスキャンペーン

サービスキャンペーンとは、リコール届出や改善対策届出に該当しないような不具合で、商品性や品質の改善対策を行うことです。

なお、道路運送車両法では、自動車のユーザにも自身の自動車が保安基準に適合するように点検し整備する義務があるとなっています。リコールや改善対策が適用された場合は修理や交換を必ず受けるようにすべきです。

4 製造物責任

リコール制度は事故や故障、環境への影響を未然に防ぐことを目的としていますが、安全に関して、消費者の利益を保護する観点で製造物責任法(一般的にはPL法と呼称)が導入されています。リコール制度とPL法は相互に補完する仕組みと言えます。

5 リコール保険

リコールを実施する場合、対策内容によっては莫大な諸費用の負担が生じることも想定されます。その費用を補償する保険が通称リコール保険と言われています。補償内容や保険金額については、十分な検討が必要となります。PL法による損害を補償する保険はPL保険と言われています。リコール保険と混同されることがありますが、リコール保険は製造・販売した製品や商品の欠陥に起因して、修理や交換などを実施するために生じた費用の損害を補償する保険ですが、PL保険は製造者が製造・販売した製品や商品に起因して生じた対人・対物事故等を、事業者が負担した賠償責任を補償する保険です。

リコールの状況

国土交通省が集計したリコール届出の実績は図3です。対象台数は変動があるものの横ばいです。届出件数は増加傾向です。

出典:国土交通省の資料をもとに作成 平成元年度~令和2年度

リコール対象装置の実績は、動力伝達装置(トランスミッションなど)、制動装置(ブレーキなど)、原動機(エンジンなど)の順番です。広範囲に発生しているようです。発生した要因を設計と製造とに分類すると、60%強が設計起因のようです。

出典:国土交通省の資料をもとに作成 平成19年度~平成23年度

自動車を生産開始してから最初の不具合情報がユーザから自動車メーカに寄せられた期間は2年以内が半数を超えています。

出典:国土交通省の資料をもとに作成 平成19年度~平成23年度

各国の制度

各国でも日本と同様な制度が導入されています。

出典:国土交通省

故障診断で活用する装置OBD※1

近年の自動車は電子回路やソフトウェアが高度化し、故障が発生した際に、目視で判断することが難しくなっています。そのため、ECU※2内部で自己診断によって故障の特定を行っています。専用のツールでECU内の情報を読み出し、点検や整備を行っています。このツールのことをスキャンツールとも言います。国土交通省では自動車整備にスキャンツールの導入を推奨しています(導入の促進を図るため補助金が交付されていましたが、2021年10月4日をもって終了しました)。それでは、OBDに関して概説します。

(On board Diagnostics)車載式故障診断機能

(Electronic Control Unit)車両システムを制御する装置、イーシーユーと呼称される。

1 OBDの歴史

OBDに相当する機能を最初に導入したのは、1968年のフォルクスワーゲンと言われています。その後、各社で導入が始まりましたが、標準化された仕様ではなく、独自のコネクタや信号のインタフェースでした。1979年に米国 自動車技術会(SAE:Society of Automobile Engineers)が標準化に着手し、コネクタやテスト信号の標準化を推奨しました。1988年に標準コネクタと診断を標準化しました。この時点の仕様はOBDⅠとなります。1991年に米国カリフォルニア州がOBDによる排ガステストを目的にOBDの適用を義務化しました。その後、1996年以降に販売される乗用車と小型トラックにOBDⅡ仕様の適用が義務化されました。この時、故障診断結果を示すトラブルコード(DTC:Diagnostic Trouble Code)が含められました。また、DLC(Data Link Connector)と言われる16ピンの接続用コネクタが標準化されました。なお、一部の端子は自動車メーカが独自に設定することが可能となっています。2008年に米国ではCANインタフェースの適用が義務化されました。日本では2008年以降の自動車や小型トラックに搭載することが義務化されています。二輪車についても適用されています。欧州では、2001年からガソリン車と小型トラックへの適用が義務化されました。2004年から適用範囲が拡大され、ディーゼルエンジンの乗用車や小型トラックも対象となりました。

2 DTC

OBDⅡでは検出した異常や故障を故障コード(DTC)として記憶します。故障コードを読み出すことで、異常個所の特定や事象を確認することができます。米国自動車技術会(SAE J2012)、国際標準規格(ISO15031-6)で規定されています。フォーマットは5桁の英数字で構成されています。規格で共通定義されているものと、自動車メーカが独自に定義したものがあります。

エンジンに関する故障を検出した場合はDTCを記憶するとともに、検出した際の各種情報(冷却水の温度、エンジン回転数、車速、など)を記憶します。フリーズフレームデータと呼称されます。故障原因の特定に役立ちます。

3 スキャンツール

OBDコネクタ(DLC)に接続しDTCやECU内部の情報を読み出す装置です。スキャンツールとしては、ハンディ端末、パソコンベース、スマートフォンベースなどがあります。

4 OBD車検

近年、自動運転化技術の進化・普及が急速に進展していますが、現在の車検では外観や測定器を使用した検査にとどまっており、ECUなどの電子装置の機能確認に対応できていません。このような背景から、OBDを活用したOBD検査が導入されます。施行は2024年10月からとなっています。対象は2021年以降の新型の乗用車、バス、トラックです。

出典:国土交通省

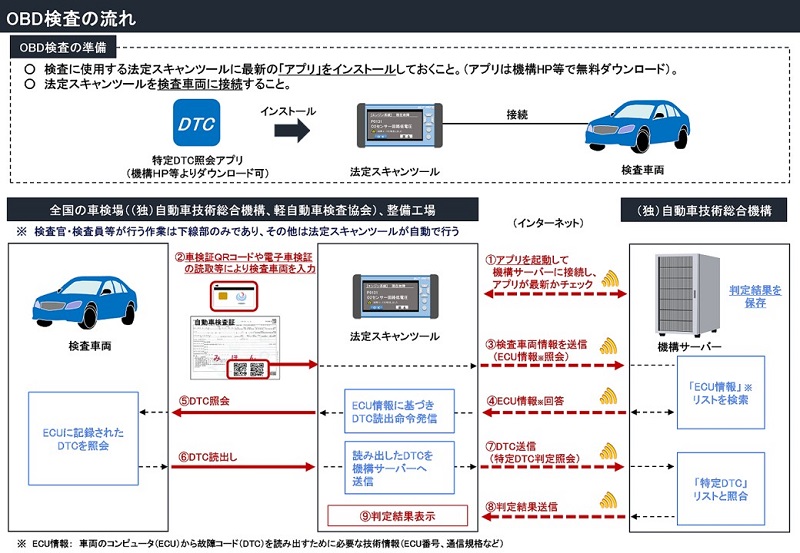

OBD検査の流れを概説します。型式認定を受けた法定スキャンツールを車両のOBDコネクタに接続して故障コード(DTC)を読み出します。スキャンツールには独立行政法人自動車技術総合機構が開発したアプリをインストールしておくことが必要です。読み出したDTCを独立行政法人自動車技術総合機構のサーバに送信し判定結果を受信します。

出典:国土交通省

関連計測器の紹介

その他の製品や仕様については 計測器情報ページ から検索してください。

おわりに

自動車産業がCASE※3と言われる新たな方向性の中で自動車の設計や製造はますます複雑化していきます。リコール制度は自動車の品質によるユーザの不利益を未然に防止する制度として捉えるだけでなく、自動車の品質を向上させることにつながる重要な制度であることを認識し、自動車が今後のCASE社会へ更に貢献することを期待しましょう。

次の4語の頭文字を取った造語。Connected(コネクティッド)、Autonomous(自動化)、Shared(シェアリング)、Electric(電動化)

自動車関連の他の記事はこちらから