記録計・データロガーの基礎と概要 (第3回)

<連載記事一覧>

第1回:「はじめに」「記録計の歴史」「記録計の最近の動向」「【コラム】 よい記録計とは」

第2回:「記録計の内部構造」「記録計を利用する上での留意点」「パソコンなど制御装置との組合せ」「【コラム】測定用記録計の販売企業一覧」

第3回:「さまざまな温度センサ」「温度センサの校正」「【コラム】横河電機の記録計事業への取り組み」

* 2017年12月11日に「SCF2017/計測展2017 TOKYOでの記録計の展示レポート」を追記しました。

今回は記録計で測定する対象として最も多い温度について解説する。温度測定は研究開発から生産の現場まで幅広く、センサの種類もさまざまであるので、用途や測定対象に応じて選ぶ必要がある。紙面の制約があるので、利用頻度が高い熱電対と測温抵抗体についてのみ詳細な解説をする。

さまざまな温度センサ

温度によって特性が変化することを利用して温度を測定する道具はさまざまある。ガラス棒状温度計、バイメタル温度計、圧力式温度計は測定値を目で見るだけで、一般に記録計に接続されることはないので今回の対象外とする。

市場で使われている温度センサとしては下記がある。

① 熱電対

金属の両端に温度差を与えると、両端間に電位差(起電力)が生じる効果(ゼーベック効果)を応用したセンサである。熱電対にはさまざまな種類があり、主に使われる熱電対はJIS規格で特性が定められている。

② 測温抵抗体

温度によって金属の抵抗値か変化する特性を用いたセンサである。測温抵抗体には白金、ニッケル、銅などがある。特殊なものとしては極低温測定に使われる白金・コバルト測温抵抗体がある。主に使われる白金測温抵抗体はJIS規格で特性が定められている。

③ サーミスタ

温度によって抵抗値が変化する半導体センサである。温度測定に使えるのはNTCサーミスタである。サーミスタは小型であるため、電子機器の温度監視や電子体温計などに使われる場合が多い。

④ 半導体(トランジスタ、ダイオード)

トランジスタやダイオードの温度特性を利用したセンサである。簡単な回路で実現できるため、基準接点補償回路に組込まれて使われる場合が多い。

⑤ 水晶振動子

水晶を温度によって変化の大きいカットをすると、固有振動数を測定することによって温度が判る。分解能が高い温度測定ができるため、精密温度測定の分野で使われている。

⑥ 塩素酸カリウム

塩素酸カリウムの中の原子Cl35の核四重極共鳴吸収現象における共鳴吸収周波数(NQR周波数)は温度に依存するため、極めて精密な温度測定ができる。

図22. NQR標準温度計 Type2571(1978年)

出典:横河電機

⑦ 赤外線

物体から放射される赤外線量は温度に依存しているため、赤外線量を測定することによって温度を非接触で測定できるが、物体によって放射率が異なるため高精度の温度測定は難しい。 赤外線カメラを使えば二次元の温度測定が可能となる。

⑧ 蛍光材料

光ファイバ先端につけられた蛍光材料を外部から光を当てて蛍光した後、消光するまでの時間が温度に依存している特性を使って温度測定を行う。光ファイバと蛍光材料で温度を測定ができるため、電気的に絶縁された測定を行える。このため、半導体製造装置や電子レンジなど熱伝対を使って温度測定できない環境で用いられる。

⑨ 光ファイバ

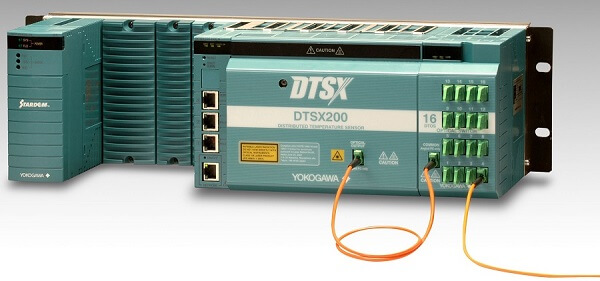

光ファイバに入射した光の後方散乱光のうち、ラマン散乱による光の強度は温度に依存する。また光が戻る時間を測定すれば光ファイバ入射端からの距離が判る。異常な温度が発生している場所を特定することが得意なため、プラントなど大型設備の異常検出などに使われる。

図23. 光ファイバ温度センサ DTSX200(2011年)

出典:横河電機

このほかにも超音波や熱雑音を用いた温度計もある。

熱電対の使い方

温度測定でもっともよく使われる温度センサは熱電対である。主に使われる熱電対はJIS C1602規格では、3種類の貴金属熱電対(タイプB、R、S)と5種類の卑金属熱電対(タイプN、K、E、J、T)があり、その線材、特性、測定可能な温度範囲、クラス(許容差)が定められている。

なお、古いJIS規格では熱電対の種類の名称が現在と異なるため、昔の文献などを見る際には読み替えてみる必要がある場合がある。

| 種類 | 旧記号 | 構成材料 | 測定範囲 | |

|---|---|---|---|---|

| +側導体 | -側導体 | |||

| B | - | ロジウム30%を含む白金ロジウム合金 | ロジウム6%を含む白金ロジウム合金 | +600 ~ +1700℃ |

| R | - | ロジウム13%を含む白金ロジウム合金 | 白金 | 0 ~ +1100℃ |

| S | - | ロジウム10%を含む白金ロジウム合金 | 白金 | +600 ~ +1600℃ |

| N | - | ニッケル、クロムおよびシリコンを主とした合金 | ニッケルおよびシリコンを主とした合金 | -200 ~ +1200℃ |

| K | CA | ニッケルおよびクロムを主とした合金 | ニッケルおよびアルミニウムを主とした合金 | -200 ~ +1200℃ |

| E | CRC | ニッケルおよびクロムを主とした合金 | 銅およびニッケルを主とした合金 | -200 ~ +900℃ |

| J | IC | 鉄 | 銅およびニッケルを主とした合金 | -40 ~ +750℃ |

| T | CC | 銅 | 銅およびニッケルを主とした合金 | -200 ~ +350℃ |

| 種類 | 測定温度 | 階級 | 許容差 |

|---|---|---|---|

| B | 600℃以上 1700℃未満 | クラス2 | 測定温度の±0.25% |

| 600℃以上 800℃未満 | クラス3 (旧0.5級) |

±4.0℃ | |

| 800℃以上 1700℃未満 | 測定温度の±0.5% | ||

| R, S | 0℃以上1100℃未満 | クラス1 | ±1.0℃ |

| 0℃以上 600℃未満 | クラス2 (旧0.25級) |

±1.5℃ | |

| 600℃以上 1600℃未満 | 測定温度の±0.25% | ||

| N | -40℃以上+375℃未満 | クラス1 | ±1.5℃ |

| 375℃以上 1000℃未満 | 測定温度の±0.4% | ||

| -40℃以上 333℃未満 | クラス2 | ±2.5℃ | |

| 333℃以上 1200℃未満 | 測定温度の±0.75% | ||

| -167℃以上 40℃未満 | クラス3 | ±2.5℃ | |

| -200℃以上 -167℃未満 | 測定温度の±1.5% | ||

| K | -40℃以上 375℃未満 | クラス1 (旧0.4級) |

±1.5℃ |

| 375℃以上 1000℃未満 | 測定温度の±0.4% | ||

| -40℃以上 333℃未満 | クラス2 (旧0.75級) |

±2.5℃ | |

| 333℃以上 1200℃未満 | 測定温度の±0.75% | ||

| -167℃以上 40℃未満 | クラス3 (旧1.5級) |

±2.5℃ | |

| -200℃以上 -167℃未満 | 測定温度の±1.5% | ||

| E | -40℃以上 375℃未満 | クラス1 (旧0.4級) |

±1.5℃ |

| 375℃以上 800℃未満 | 測定温度の±0.4% | ||

| -40℃以上 333℃未満 | クラス2 (旧0.75級) |

±2.5℃ | |

| 333℃以上 900℃未満 | 測定温度の±0.75% | ||

| -167℃以上 40℃未満 | クラス3 (旧1.5級) |

±2.5℃ | |

| -200℃以上 -167℃未満 | 測定温度の±1.5% | ||

| J | -40℃以上 375℃未満 | クラス1 (旧0.4級) |

±1.5℃ |

| 375℃以上 750℃未満 | 測定温度の±0.4% | ||

| -40℃以上 333℃未満 | クラス2 (旧0.75級) |

±2.5℃ | |

| 333℃以上 750℃未満 | 測定温度の±0.75% | ||

| T | -40℃以上 125℃未満 | クラス1 (旧0.4級) |

±0.5℃ |

| 125℃以上 350℃未満 | 測定温度の±0.4% | ||

| -40℃以上 133℃未満 | クラス2 (旧0.75級) |

±1.0℃ | |

| 133℃以上 350℃未満 | 測定温度の±0.75% | ||

| -67℃以上 40℃未満 | クラス3 (旧1.5級) |

±1.0℃ | |

| -200℃以上 -67℃未満 | 測定温度の±1.5% |

熱電対の種類によって特徴が異なるため、測定対象に合わせて種類を選択する必要がある。

| 種類 | 長所 | 短所 |

|---|---|---|

| B |

|

|

| R, S |

|

|

| N |

|

|

| K |

|

|

| E |

|

|

| J |

|

|

| T |

|

|

| 出典:新温度計の正しい使い方 (社)日本電気計測器工業会編 日本工業出版 | ||

熱電対の寿命は使用する温度や雰囲気で大きく変わるが、一般的に酸化雰囲気中でかつ、JIS規格で定められている常用限界温度で使うと貴金属熱電対(B、R、S)で約2000時間、卑金属熱電対(N、K、E、J、T)は約10000時間程度が目安である。それが過熱使用限度温度で使うと50~250時間と寿命は大幅に短くなる。熱電対が寿命に近づくと正常な温度を示さなくなり、最終的には断線して使えなくなるため、熱電対の使用環境を考慮して使う必要がある。

熱電対を使った測定でよくあるトラブル事例

熱電対を使って温度測定をする場合は、熱電対は高価であるため記録計と温度測定点が近い場合には熱電対だけを使うが、熱電対で測定するところが記録計まで離れている場合は、外気温の範囲で熱電対とよく似た特性を示す安価な補償導線と熱電対を組み合わせて使用する。このため補償導線の選定や接続の誤りによるトラブルが発生することがある。

- 補償銅の選定が誤っている。もしくは補償導線でなく銅線が使われる

- 熱電対と補償導線の接続が逆になっている

熱電対はさまざまな種類があるので、記録計に設定した熱電対の種類と実際の熱電対が異なり、正しい温度測定ができないトラブルがある。

そのほか、熱電対を直接記録計に接続したときに基準接点温度補償を外部の設定となった場合もトラブルの原因になる。

白金測温抵抗体の使い方

| 記号 | 0℃における 抵抗値 |

抵抗比率 |

|---|---|---|

| Pt100 | 100Ω | 1.3851 |

| Pt10 | 10Ω | 1.3851 |

白金測温抵抗体は高精度で安定した温度測定が必要な場合に使われる。但し測定できる温度範囲はセンサの種類にもよるが、最大で600℃程度までの制約がある。

測温抵抗体の中で白金測温抵抗体は最もよく使われる。白金測温抵抗体にはJIS C1604規格で定められた。2種類のセンサがある。

クラス(許容差)についての規定もあり、下記の2種類がある。

クラスA(A級) 許容差:±(0.002 × [t] + 0.15)℃

クラスB(B級) 許容差:±(0.005 × [t] + 0.3)℃

*[t]は、測定温度の絶対値

測温抵抗体は記録計から電流を流して、測温抵抗体の両端の電圧を測定して抵抗値を求めて温度に換算する。接続には下記の3つの方法がある。

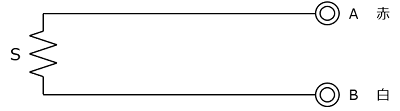

2導線式

図24. 測温抵抗体の2導線式

測温抵抗体と記録計間の配線が2本で済む利点を持つが、素子の抵抗に加えて導線抵抗も 含めて測定されるため、導線抵抗の補正を必要とする。また温度による導線抵抗の増減までは補正できない。このため記録計と測温抵抗体が比較的近距離の場合のみ用いられる。

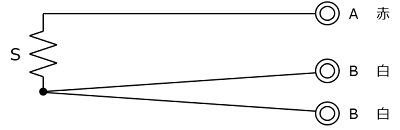

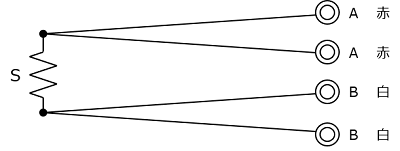

3導線式

図25. 測温抵抗体の3導線式式

記録計など工業用計器として一般的に用いられる結線で、3本の外部導線の抵抗が同じであれば、記録計と組み合わせることで導線抵抗の影響を実用上無視することができる。

4導線式

図26. 測温抵抗体の4導線式式

電圧端子と電流端子が各2つ、計4つの端子を持ち、導線抵抗の影響を受けない測定ができるため 標準温度センサなど、精密な温度測定に使用される。

白金測温抵抗体は熱電対に比べて精密で安定した測定は可能であるが、温度測定をする抵抗体の体積が大きいため、熱応答が遅い傾向があり、また抵抗体に電流を流すため、自己発熱の影響のあることを考慮するなど精密測定をする際には注意が必要である。

pc.png)