光スペクトラムアナライザの基礎と概要 (第3回)

<連載記事一覧>

第1回:「はじめに」「光ファイバ通信の概要」「分光測定器の基礎」「【コラム】レーザ光を使う際の注意点」

第3回:「光スペクトラムアナライザの利用事例」「光スペクトラムアナライザの校正」「おわりに」「【インタビュー】横河計測の光スペクトラムアナライザの取組み」

光スペクトラムアナライザの利用事例

光スペクトラムアナライザは主に光ファイバ通信関連で使われているが、そのほかの用途でも使われているのでここではさまざまな利用事例を示す。

半導体レーザの発光スペクトル測定

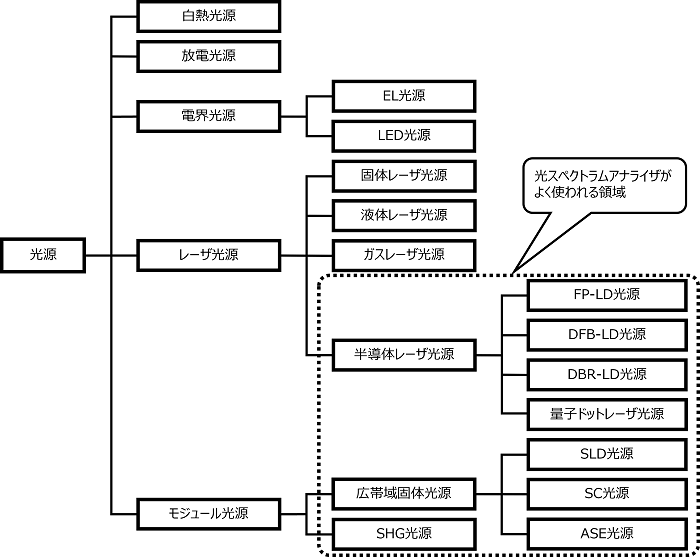

市場にはさまざまな光源があり用途ごとに測定方法が決められている光スペクトラムアナライザが測定によく使われる光源は下図の点線で示す範囲である。

図39. 光スペクトラムアナライザがよく使われる光源

レーザダイオード(LD)などの半導体レーザが使われる用途にはスペクトルの評価が重要な場合が多いので、ここではレーザダイオードの評価について述べる。

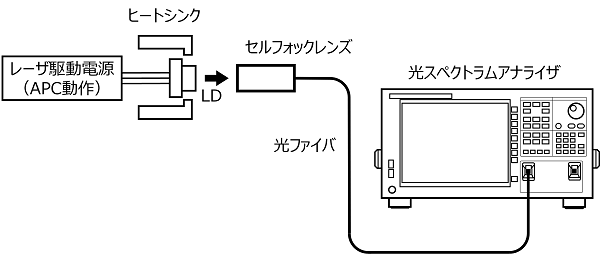

レーザダイオードの発光スペクトルを測定するにはレーザダイオードを駆動する専用の電源装置を用いる。またレーザダイオードは発光によって温度が上昇するためヒートシンクを付けて冷却するか、ペルチェ素子を使った温度制御ができる仕組みを使う。

光スペクトラムアナライザではレーザダイオードからの光スペクトルの全体像を観測することになる。発光パワーの測定は光パワーメータで測定し、正確な中心発光波長の測定はマイケルソン干渉計が組み込まれた波長計を用いる。

図40. レーザダイオード(LD)の発光スペクトル測定

出典:レーザダイオード 測定方法(ソニーホームページ)

注記:セルフォックレンズは日本板硝子社の商標、屈折率分布型レンズが一般名称となる。

レーザダイオード生産ラインの検査工程においても光スペクトラムアナライザが利用される。自動検査システムに組み込まれる光スペクトラムアナライザは、高速測定が要求される。また、パネルからのマニュアル操作を行う場面は少ないので、前面には操作スイッチがなく小型となっている。

図41. 生産用検査システムに組み込まれる光スペクトラムアナライザ(AQ6360、横河計測)

光ファイバ通信で使われるレーザモジュールの測定方法は光産業技術振興協会が発行する技術資料「光伝送用能動部品-試験及び測定方法-DWDM伝送用波長可変レーザモジュール」に光スペクトラムアナライザを使ったサイドモード抑圧比の測定方法が示されている。

【ミニ解説】さまざまな用途があるレーザダイオード

レーザダイオードは光ファイバ通信以外にも光ディスク装置、レーザプリンタなどさまざまな分野で使われている。利用される波長は用途によって異なっている。

例えば光ディスク装置では記録されるデータの記録密度の違いによって波長は異なる。CDの場合はと780 nm(赤外)、DVDの場合は650 nm(赤色)、ブルーレイの場合は405nm(青色)となっている。波長が短いほど光をレンズで集光したときのスポット径を小さくできデータの記録密度は高まる。片面1層の直径12cm光ディスクで比較するとCDは650~700MB、DVDは4.7GB、ブルーレイは25GBとなる。

| レーザーの素材 | 波長帯(nm) | 色 | 主な用途 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 光ファイバ 通信 |

光ディスク | レーザ プリンタ |

プロジェクタ | 3Dレーザ センサ |

|||

| GaInN | 400〜530nm | 青紫〜緑 | 〇(BD) | 〇 | |||

| AlGaInP | 635〜680nm | 赤色 | 〇(DVD) | 〇 | |||

| AlGaAs | 780〜850nm | 赤外 | 〇 | 〇(CD) | 〇 | 〇 | |

| InGaAs | 900〜980nm | 赤外 | 〇 | ||||

| InGaAsP | 1300/1550nm | 赤外 | 〇 | ||||

光ファイバ増幅器の測定

遠距離の光ファイバ通信を行う際には光ファイバによる減衰を補償するために光ファイバ増幅器が伝送路の途中に挿入されている。太平洋を横断するような光海底ケーブルでは多くの光ファイバ増幅器が使われている。

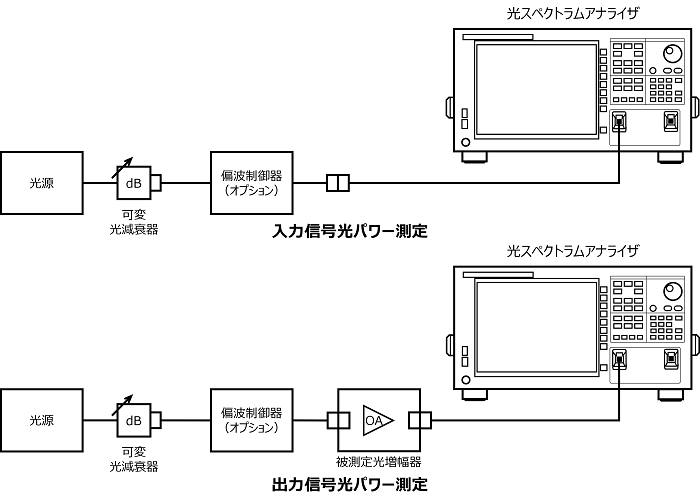

光ファイバ増幅器の測定方法はJISC6122に掲載されている。下記にはJIS規格に掲載されている光スペクトラムアナライザを使っての測定事例を示す。

図42. 光スペクトラムアナライザによる光ファイバ増幅器の測定

【ミニ解説】光ファイバ増幅器の構造

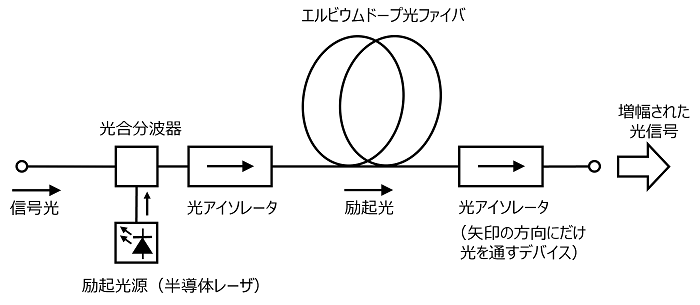

光ファイバ増幅器は光をそのまま増幅する装置である。希土類の一種であるエルビウム(元素記号はEr)を石英ガラスファイバにドープ(添加)したエルビウムドープ光ファイバが使われる。光ファイバ通信に使われている1.55μmの光に0.98μmもしくは1.48μmの半導体レーザによる励起光源からの光を合波し、エルビウムドープ光ファイバに導入すると誘導放出によって1.55μmの光が増幅される原理を使っている。

増幅する光波長が異なれば石英ガラスファイバにドープされる元素は異なってくる。

図43. 1.55µm帯の光ファイバ増幅器の構造

出典:光ファイバアンプ励起用高出力レーザモジュール(発見と発明のデジタル博物館、日本学術振興会)

光ファイバ通信で使われているエルビウム添加光ファイバ増幅器は東北大学電気通信研究所の中沢正隆教授が1989年に世界で初めて小型で実用的なものを開発した。この成果が現在の光ファイバ通信を普及させた要因の一つになっている。

光トランシーバの測定

光ファイバを使って信号を伝送する際には電気信号と光信号を双方向で変換する光トランシーバが使われる。光トランシーバのなかで普及しているのがGPON(Gigabit Passive Optical Network)やGEPON(Gigabit Ethernet-Passive Optical Network)である。日本国内で普及しているFTTH(Fiber To The Home)を実現するために光トランシーバが使われている。またデータセンター内での機器間のデータ伝送にも光トランシーバが使われている。

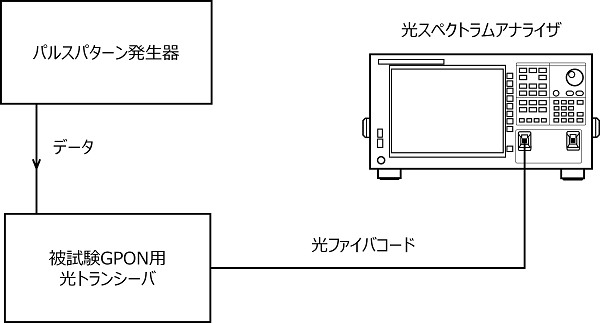

GPONやGEPONの通信インターフェースの試験方法は規格で定められている。その中には光スペクトラムアナライザを使っての中心波長およびスペクトラム幅の試験がある。下図はJISC5954-4規格に示されているGPONの試験方法である。

図44. GPON用光トランシーバの中心波長及びスペクトラム幅の試験

光変調器のスペクトル測定

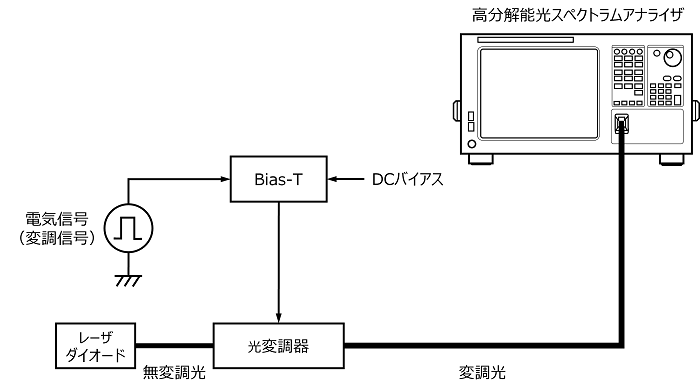

光ファイバ通信の伝送容量を上げるために強度変調と位相変調を組み合わせた多値変調を行うようになってきた。変調の種類によって伝送信号の光スペクトルは異なってくる。詳しく知りたい場合は「TR-GSup.39 光伝送システムの開発と技術的考察(情報通信技術委員会)」を参照されるのがよい。

光変調に使われる変調器を評価する際には下図のような仕組みで光スペクトルを測定する。なおこの測定に使われる光スペクトラムアナライザは高分解能が要求される。

図45. 光スペクトラムアナライザを使っての光変調器の評価

光ファイバの偏波モード分散の測定

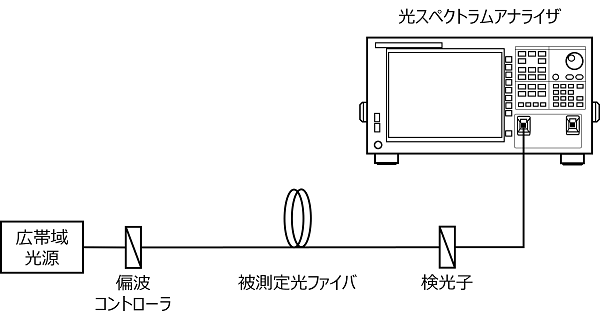

シングルモード光ファイバを使って長距離の信号伝送を行う場合は波長分散と偏波モード分散が到達する信号の品質を劣化させる要因となる。この中で偏波モード分散の測定には固定アナライザ法、ストークスパラメータ法、干渉法の方法がJISC6842「光ファイバ偏波モード分散試験方法」に示されている。固定アナライザ法では光スペクトラムアナライザが使われる。

図46. シングルモード光ファイバの偏波モード分散の測定(固定アナライザ法)

WDMシステムの評価

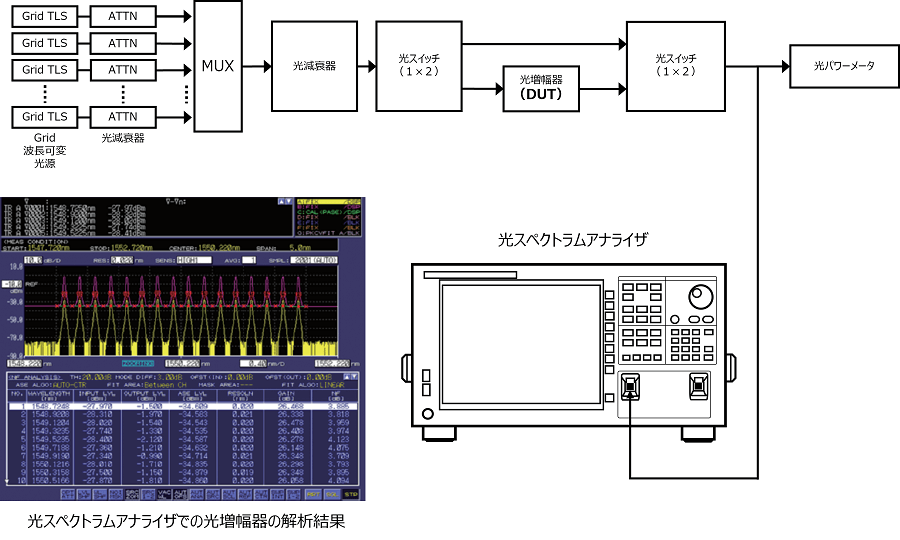

複数の波長を使って構築するWDMシステムでは各波長の光信号が規定された波長範囲であり、各波長のレベルが適切でかつ、光信号対雑音比(OSNR:Optical. Signal to Noise Ratio)が確保されているかを評価する必要がある。その際に光スペクトラムアナライザが利用される。

WDMシステム評価装置は開発や生産の現場で使われている。下図はWDMシステムに使われる光増幅器を評価する場合の構成である。

図47. 光スペクトラムアナライザによるWDMシステムに使われる光増幅器の評価

FBGセンサによるひずみ測定

物体に外部から力が加わったときの歪を測定する場合は一般にひずみゲージが使われる。FBGセンサは大きなひずみの測定はできないが、FBGセンサは絶縁物であるため外来電磁ノイズの影響は受けない特長を持っている。またひずみゲージに比べて耐久性は高い。

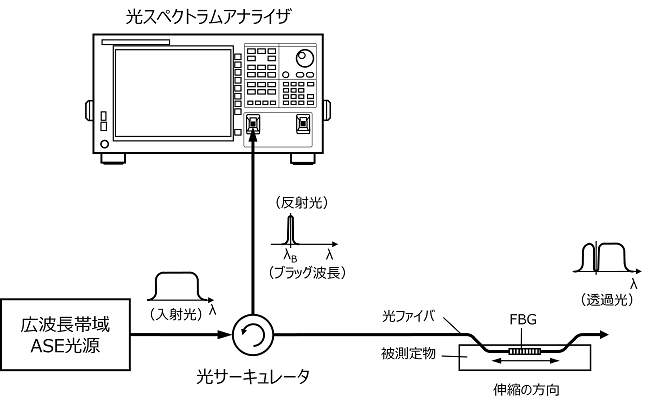

FBGセンサを測定対象物に貼り付けて外部から力を加えると下図のように広帯域光源からの光のうち特定の波長の光が反射光として戻ってくる。この波長の変化量はひずみ量と比例関係にあるため光スペクトラムアナライザを用いてひずみ測定を行うことができる。

図48. FBGセンサによるひずみの測定

FBGセンサを使ってひずみ測定を行う方法には光スペクトラムアナライザを使う方法以外に光波長を掃引する方式や参照用FBGセンサとの比較を行う方法などがある。

透過型光狭帯域フィルタの測定

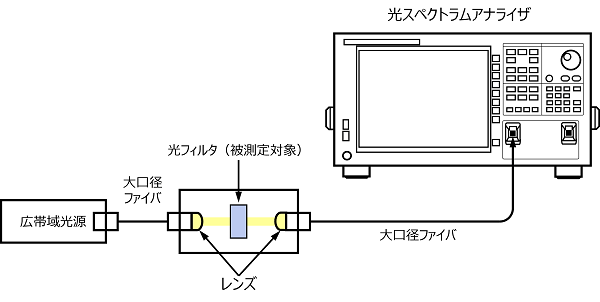

WDM通信システムやバイオ研究で使われる蛍光顕微鏡などに組み込まれている透過型光狭帯域フィルタを評価する際に光スペクトラムアナライザが用いられる。

透過型光狭帯域フィルタは干渉フィルタで構成されており、評価方法はJISC5871に示されている。

図49. 透過型光狭帯域フィルタの評価

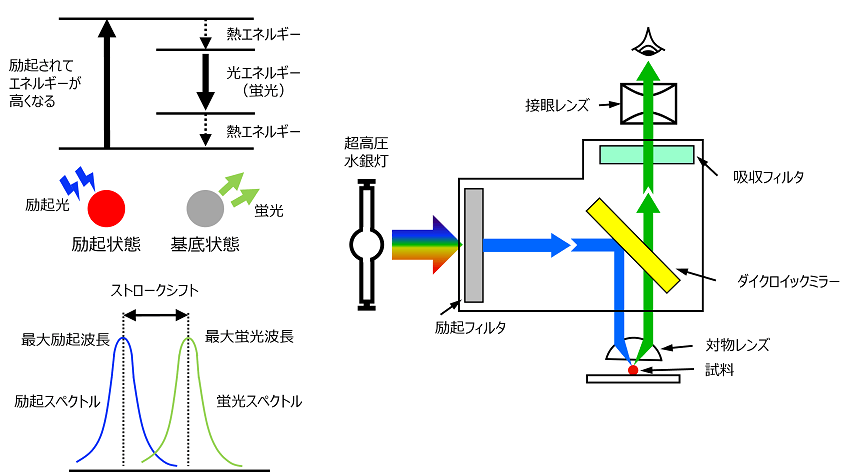

【ミニ解説】バイオの分野で使われる蛍光顕微鏡

試料の拡大だけを行う一般の顕微鏡では見えにくい細胞の様子は蛍光顕微鏡によって高解像度に観察が可能となる。これは細胞の構造体に蛍光物質を染色し、外部から励起波長の光を照射することによって蛍光が放出されるという手法である。照射する特定の波長の励起光を得るための励起フィルタと、蛍光によって発生する波長を分離するための吸収フィルタに透過型光狭帯域フィルタが使われる。

図50. 蛍光顕微鏡の原理と構造

pc.png)