キーサイト・テクノロジーの“見える”オシロ InfiniiVision 3000T Xシリーズ

キーサイト・テクノロジー合同会社(以下キーサイト・テクノロジー)が提供している汎用モデルのInfiniiVision 3000T Xシリーズが人気を博している。この背景には、汎用オシロスコープの技術革新が進み、不具合解析のアプローチが変わってきたことにある。

今回は、キーサイト・テクノロジーでアジアパシフィック統括マーケティング部門のマネージャーである堀部勝義氏に、不具合解析のアプローチとInfiniiVision 3000T Xシリーズが実現できることについて話を聞いた。

キーサイト・テクノロジーのオシロスコープ・ラインナップ

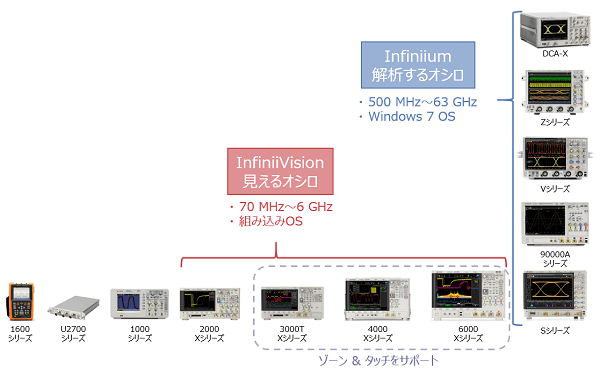

まずは、キーサイト・テクノロジーのオシロスコープのラインナップを見てみる。執筆時点(2017年12月)では、181製品の製品がラインナップされている。大きなシリーズで見ていくと、Infiniium(インフィニウム)シリーズと、InfiniiVision(インフィニビジョン)シリーズだ。Infiniiumシリーズは、汎用帯域の500 MHzから超広帯域の63 GHzかまでサポートされており、ミドルからハイエンド機がラインナップされている。キーサイト・テクノロジーでは、Infiniiumは「解析するオシロ」として位置づけている。

一方、InfiniiVisionシリーズは、ミドルクラスのラインナップが中心であり、周波数帯域は70 MHz~6 GHz帯域をサポートしている。こちらは「見えるオシロ」と位置づけており、今回紹介する3000T XシリーズもこのInfiniiVisionシリーズである。

キーサイト・テクノロジーのオシロスコープのラインナップ

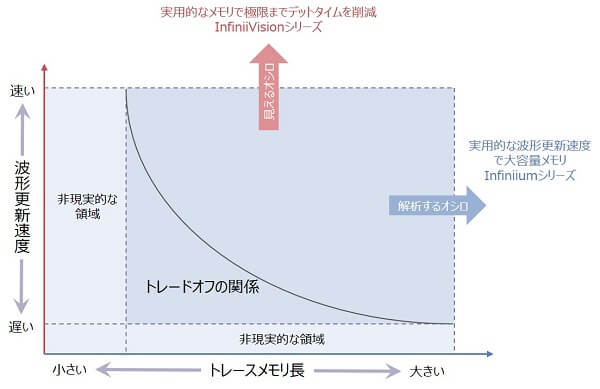

オシロスコープの主要スペックである、メモリ長(単位:ポイントやワードなど)と波形更新速度(波形/秒)の2軸で説明すると、「解析するオシロ(Infiniium)」と「見えるオシロ(InfiniiVision)」とでは下図のような関係が見えてくる。大量の波形データをメモリに取り込みディスプレイに表示させるには、画像処理等 の量が増えるため時間がかかる。逆に波形データが少量であれば高速に表示することが可能である。つまり、使用するメモリ長と波形更新速度はトレードオフの関係にあることがわかる。実用的な波形更新速度で大容量メモリを搭載したものが、「解析するオシロ」であり、実用的なメモリで極限まで波形更新速度を速めたモデルが「見えるオシロ」である。

波形更新速度とメモリ長の関係

最近のオシロスコープの利用方法

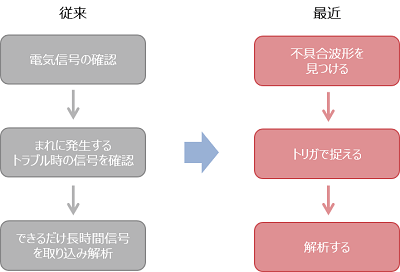

堀部氏によれば、最近のオシロスコープの利用方法が変わっていたという。従来の考え方は、まれに発生するトラブル時の信号を確認するため、出来るだけ信号を長時間取り込んで解析する方法が多かった。しかし、近年映像コンテンツのリッチ化に代表されるように、HDMIやUSBといった信号が高速化している。そのため、メモリに取り込んだ時間は同じでも、データが大量になり、信号解析するのにとても時間を要しているという。

そこで、最近のオシロスコープの利用方法は、まず不具合波形を見つける。次にその不具合波形を捕らえ、長時間記録し不具合の原因を調査するといった手順に変わってきている。そこで重要になるのが、最初のステップである不具合波形を見つけることである。不具合波形を見つけるためには、不具合波形を測定者が認識する必要がある。つまり、「見えること=波形更新速度」が重要になってくる。

利用方法の変化

“見つける”→“トリガ捕捉”→“解析”の3つのステップに最適化されたオシロスコープ

業界一の100万波形/秒の波形更新速度

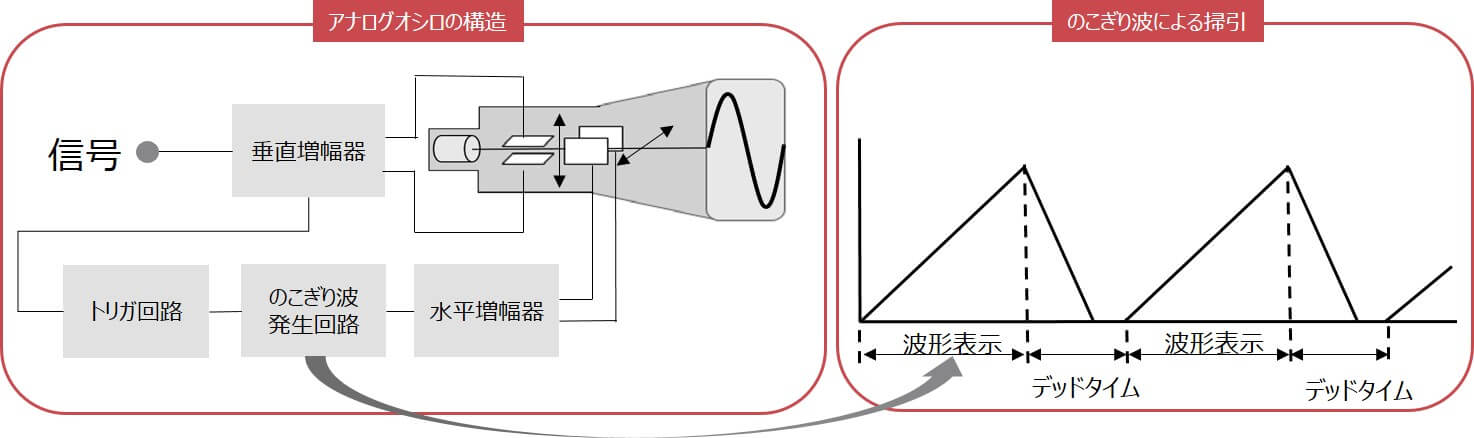

だいぶ昔の話になるが、アナログオシロスコープは取りこぼしがないと言われてきた。しかし、実際にアナログオシロの構造を見てみると、デットタイムが存在するので、必ずしも取りこぼしがゼロであるとは言えないことが分かる。それでも現在市場に出回っているデジタルオシロスコープと比べれば、非常に波形更新速度は速い(デットタイムが短い)。そのアナログオシロのような取りこぼしの少ないデジタルオシロスコープを目指して開発されたのが、InfiniiVisionシリーズだ。通常のデジタルオシロスコープの場合は、サンプリング速度とメモリ長の設定があり、見たい波形にあわせユーザが設定するのだが、このInfiniiVisionシリーズは、すべてが波形更新速度を上げるために最適化されているため、サンプリング速度、メモリ長の設定は存在しない。

アナログオシロスコープの構造

従来のオシロスコープは、被測定信号がアッテネータ・アンプ回路を通り、サンプリングされたデジタルデータをメモリに格納し、DSP/CPUで演算処理を行い、液晶LCDに表示を行っている。DSP/CPUでの演算では処理するのに時間が発生するわけだが、メモリ長が長ければそれだけ演算処理に時間がかかる。その時間がデットタイムとよばれ、演算処理中も電気信号は、変化しているので、デットタイムが長ければ、それだけ見たい波形を見逃すことになる。

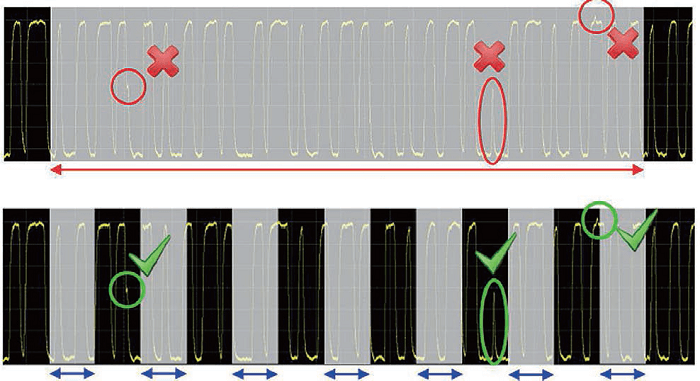

(上)50,000波形/秒の例:長いデッドタイムにより、発生頻度の低いイベントの捕捉確率が低下

(下)1,000,000波形/秒のInfiniiVision 30000T X-シリーズ。短いデッドタイムにより、発生頻度の低いイベントの捕捉確率が向上。

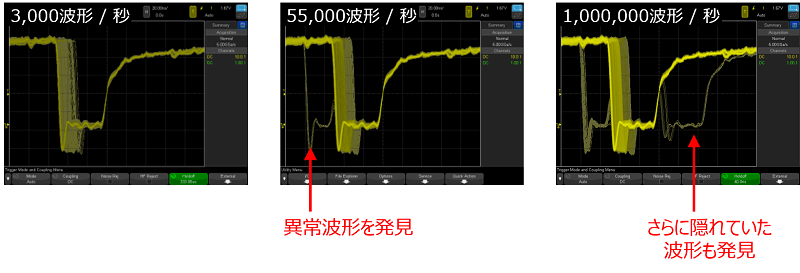

100万波形/秒の波形更新速度を有する、3000T Xシリーズでは、デットタイムが短く、まれに発生する不具合現象を捉えることが可能だ。文章で説明するより、実際に波形更新速度の違いを以下の図で見て理解いただきたい。

波形更新速度の違いによる波形表示比較(残光モード10 秒間)

MegaZoom Ⅳ

この100万波形/秒を実現可能にしたのが、キーサイト独自のMegaZoom Ⅳ スマート・メモリ・テクノロジーだ。メモリ、DSP/CPU演算処理、トリガ回路などをASIC化し、ほとんどの処理をこのワンチップ化されたMegaZoom Ⅳで行うことにより、圧倒的な高速処理を実現している。なお、液晶のリフレッシュレートにあわせた表示のマネジメントもこのMegaZoom Ⅳで行われている。

MegaZoom Ⅳには、もうひとつ大きな特徴がある。なんとキャプチャ時(STOP時)には、フルメモリで保存されているのだ。つまり、3000T Xシリーズに搭載されている4M ポイント分のデータを解析することが可能ということだ。

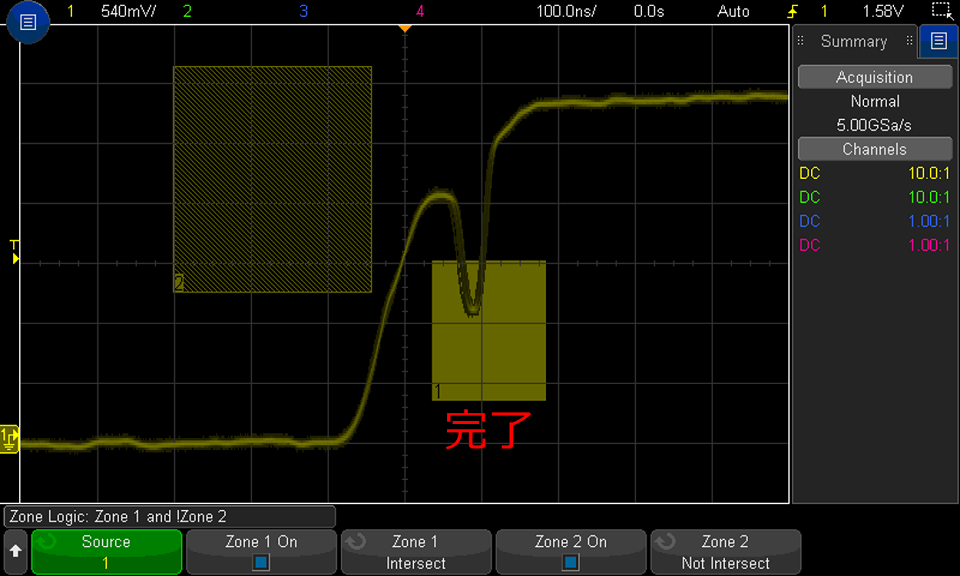

ゾーンタッチトリガ

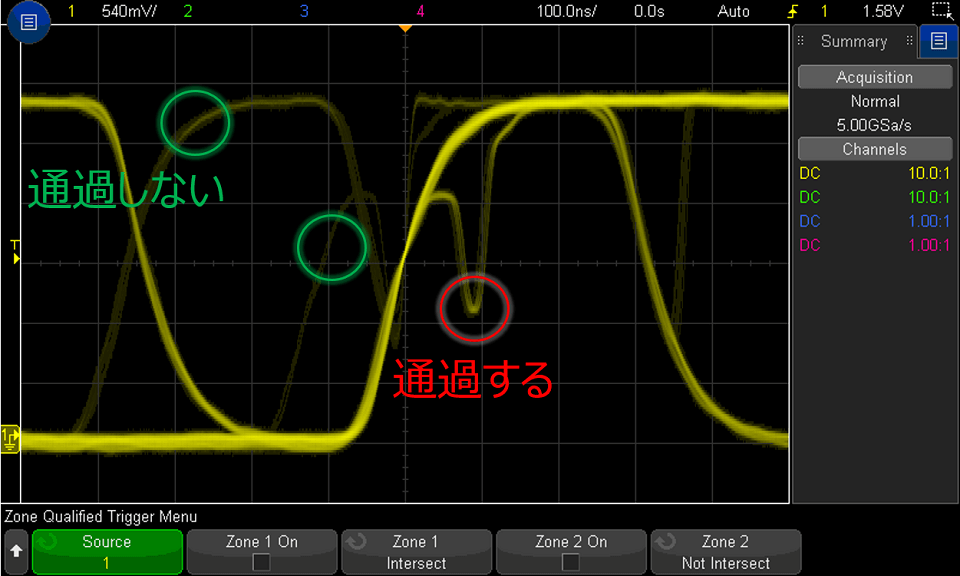

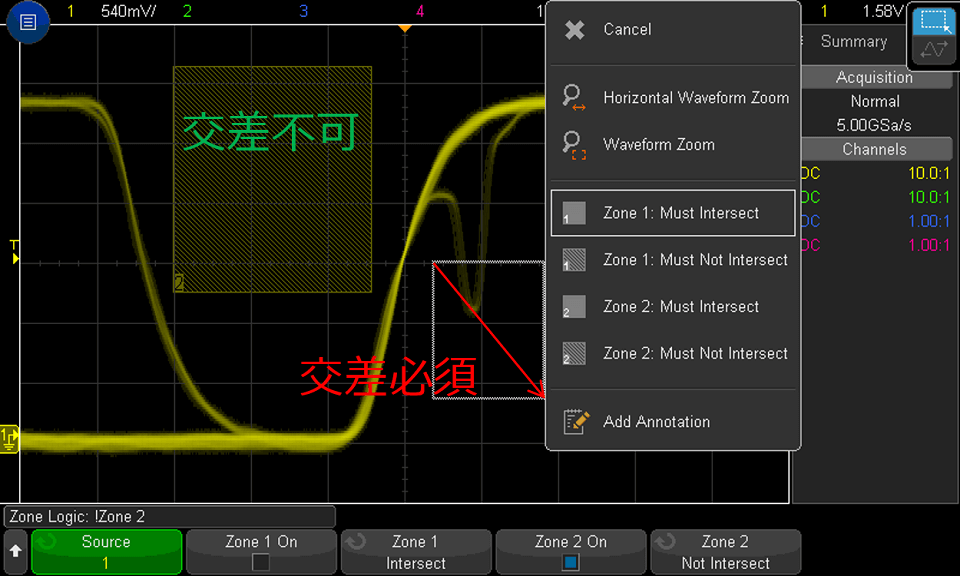

100万波形/秒の波形更新速度で不具合波形を見つけた次にすることは、トリガをかけることだ。ゾーンタッチトリガを使えば、誰でも3秒でトリガをかけることが出来るとデモを見せてくれた。不具合波形をスマートフォンをタッチする感覚で囲んであげればよいだけなのだ。筆者も久しぶりにオシロスコープを操作したが、簡単にトリガをかけることが出来た。これも文章で説明するより、実際の画面を見ていただきたい。

(左)問題波形を確認 (中央)波形の切り分け (右)問題の原因を特定

問題波形を確認、不具合波形だけが通過する場所を選びタッチで囲む、それだけだ。参考までに、従来のトリガとの操作の違いを以下に示す。

ゾーンタッチトリガ:3000T X-シリーズ

- 波形を囲う

- “交差必須”を選択

従来のトリガ:3000X-シリーズ

- この場合、最初に立ち上がり時間の違いでトリガ設定することを決める

- カーソル測定を選択

- カーソルをで信号の立ち上がり10%に合わせ、電圧を測定(?V)

- もう一つのカーソルを90% に合わせ、電圧を測定(?V)

- カーソル間の立ち上がり時間を測定する。(>?nsec)

- トリガ・メニューをボタンを押す。

- トリガタイプを選択

- 立ち上がり/立下りトリガを選択

- トリガをかけたいチャンネルを指定(Ch1)

- スロープを指定(ライジング)

- トリガの時間範囲をを設定する(>)

- ダイヤルで測定したトリガの時間を入力(?nsec)

- 10%レベルのスレッシュホールド電圧を入力(?V)

- 90%レベルのスレッシュホールド電圧を入力(?V)

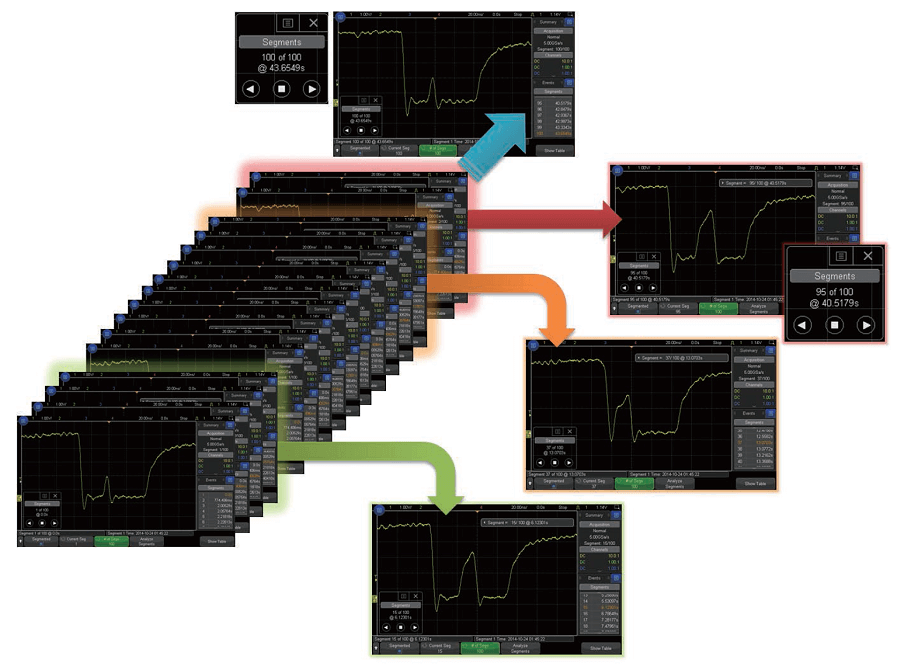

セグメントメモリ

デューティーサイクルの小さいパルスやバースト信号を捕捉する場合、セグメントメモリは最大の効果を発揮する。セグメントメモリは、重要でない信号のアイドル/デッドタイムは捕捉することなく、信号の重要なセグメントを選択的に捕捉して保存することができる機能だ。通常メモリを使った場合の測定時間とサンプリング速度の関係は、「測定時間(s) = メモリ長 × サンプリング速度」だが、セグメントメモリの場合は、「測定時間(s) = メモリ長(n分割) × n回 × サンプリング速度」の関係である。

47秒間、5 GSa/sのサンプリングレートで、100個の小さい/大きいグリッチのイベントを捕捉したときのセグメントメモリの例

従来のメモリアーキテクチャーで同じ結果を得るには、約203 Gポイントが必要となる。

また、捕捉後にセグメント再生、波形測定、波形オーバレイなどのセグメント間解析を実行することが可能だ。3000T Xシリーズでは、最大1000個のセグメントを捕捉でき、最小再アーミング時間(いつでもトリガをかけれる状態)は1 μs以下とのこと。

豊富な解析オプション

最近では珍しくなくなったが、3000T Xシリーズはオシロスコープを含めると、6種の計測器を搭載できる。

- クラス最高のオシロスコープ

- ロジックアナライザ(MSO)オプション:16個のデジタルチャネルを追加

- シリアル・プロトコル・アナライザオプション:さまざまなシリアルバスに対応するトリガ/解析機能を追加

- WaveGenファンクション/任意波形発生器オプション:オシロスコープ内に波形作成機能を追加

- 3桁電圧計オプション:内蔵特性評価機能を追加

- 8桁カウンター/トータライザーオプションにより、詳細な周波数測定を実現

これらはいつでも追加可能なオプションだ。一般的に、ロジックアナライザ機能は購入時に選択するケース(工場出荷時オプション)が多いが、3000T Xシリーズのロジックアナライザ(MSO)オプションは、業界初の後から追加可能なオプションだそうだ。将来使うかもしれないからと購入時に悩むことから開放されるだろう。

汎用オシロスコープユーザは製品にあまりこだわりがなく、まだまだ従来のデジタルオシロスコープを使っているという。これからもオシロスコープを使うユーザに対し、飛躍的に測定効率向上につながる可能性を有する、3000T Xシリーズをはじめたとした、「見えるオシロ(InfiniiVisionシリーズ)」を広く普及させたいと語ってくれた。

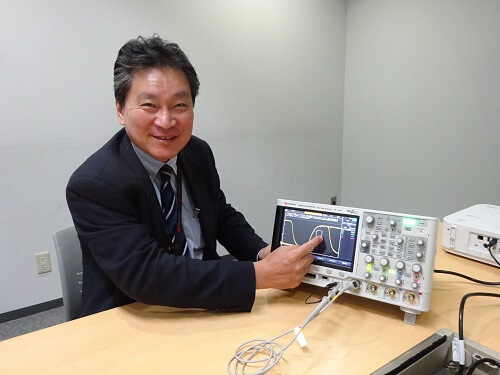

InfiniiVision 3000T Xシリーズをデモしていただきながら解説をしてくれた、キーサイト・テクノロジー

アジアパシフィック統括マーケティング部門 ビジネスデベロップメントマネージャーの堀部勝義氏

主な仕様

| 主な仕様 | InfiniiVision 3000T X-シリーズ |

|---|---|

| 周波数帯域 | 100 M/200 M/350 M/500 MHz/1 GHz |

| チャネル数 | 2/4 ch(DSOX)、2/4+16 ch(MSOX) |

| 最大メモリ長 | 4 Mポイント |

| 最大サンプルレート | 5 GSa/s |

| ディスプレイサイズ | 8.5インチ静電式タッチパネル |

| 垂直分解能 | 8ビット ADC |

| 寸法 | 381 mm(幅) × 204 mm(高さ) × 142 mm(奥行き) |

| 重量 | 4.0 kg |

| ※その他詳細な仕様はメーカカタログを確認ください | |

InfiniiVision 3000T X-シリーズのカタログはこちらから

取材協力:キーサイト・テクノロジー合同会社 ホームページはこちらから

pc.png)