[計測器 誌上体験] 第6回「オシロスコープ」トリガモード

前回(計測器 誌上体験 第4回)は、①プローブの校正、②オートセットアップ、③手動調整による設定まで行いました。今回はオシロを使うときの必須機能であるトリガについて説明します。

テクトロニクスMDO4000Cと横河計測DLM2000に、発振器から単発の矩形波を入力して、トリガのモード設定の違いを説明します。

1. トリガの設定(トリガレベル、トリガソース信号、トリガ条件)

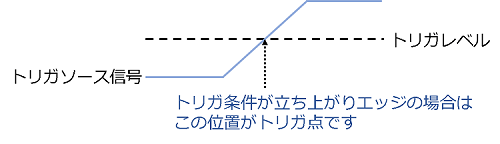

トリガ(trigger)は「銃の引き金」の意味で、ここでは波形を捉える「きっかけ」を示します。トリガのかかった時点をトリガ点(トリガポジション)と呼びます。信号が何Vになったらトリガをかけるか(トリガレベル)、オシロの何chの信号をトリガソースにするかを選択します。トリガ条件は「立ち上がりエッジ」の選択が一般的です。

信号の立ち上がりエッジでトリガをかける例

2. トリガ モード(オート、ノーマル、シングル)

- ①オート(Auto)モード:オシロが最適なトリガレベルを設定して自動(Auto)でトリガをかけます。トリガ信号が一定時間内(タイムアウト時間:通常50~100 ms)に発生している場合は、トリガ信号に同期して波形を表示し、タイムアウト時間後は自動的に波形を取り込み表示します。波形表示はタイムアウト時間毎に上書きされます。トリガ条件を満たさないときはフリーランします。

- ②ノーマル(Normal)モード:トリガが発生した後、自動的に次のトリガを待ちます。トリガ発生毎に波形表示します。トリガレベルの設定が必須です。

- ③シングル(Single)モード:ノーマルモードの1種で、1回のトリガで停止します。停止するとオシロ操作部の右上の位置にある「Run/Stop」ボタンが緑色から赤色に変わります。

3. トリガに関係する操作ボタン(トリガ関連グループ)

MDO4000C

DLM2000

4-1. 操作(MDO4000C)

STEP① トリガの設定

STEP② 「Run/Stop」ボタンが緑色なことを確認し、発振器から単発の矩形波を出力し、波形を観測する。

オート モード

ノーマル モード

STEP③ シングル モードでの測定

シングル モード

4-2. 操作(DLM2000)

STEP① トリガグループのMODEキーを押し、ソフトキーでモード(Auto、Normal、N Single)を選択する。

STEP② 発振器から信号を出力する。測定波形はMDO4000Cと同じになります。

※ 注意:N Singleの初期値はNが2(2回)になっているので、1に変更しないと通常のシングル モードにはなりません。

5. まとめ

3つのモードの違いをまとめると以下になります。

| オート | : | 信号発生→取込み/無信号時は自動的に波形更新 |

| ノーマル | : | 信号発生→取込み/無信号時は待機 |

| シングル | : | 1回だけ波形取込み |

オート モードはレンジやレベル設定がいらないので、とりあえず信号を表示させるには便利ですが、万能ではありません。正確な波形測定にはノーマル モードで設定を変えながら、求める波形を捕まえることが大切です。最近のオシロはズーム機能やゾーンタッチトリガなど便利になりましたが、ノーマル モードでオシロを使えることは、現在でもオシロの操作スキルの第一歩といえます。トリガ条件は「立ち上がりエッジ」以外にも多くの種類が、各メーカのモデルに豊富にあるので、マニュアルを参考に活用してください。

計測器 誌上体験の他の記事は こちら

![[計測器 誌上体験] 第6回「オシロスコープ」トリガモード | 学び情報詳細 | TechEyesOnline | 計測器専門の情報サイト](/img/pc/common/n-teo-logo.svg)

pc.png)