2018/03/15

[計測器 誌上体験] 第4回「オシロスコープ 」

オシロスコープは、目に見えない電気を波形で見せてくれる測定器です。波形とは、電気の大きさが時間の経過に従って、変化する様子です。主要メーカーは、テクトロニクス社、横河計測株式会社、キーサイト・テクノロジー合同会社、テレダイン・レクロイ・ジャパン株式会社です。自動車分野では、横河計測の機種が多く使われています。メーカーやシリーズにより操作性が異なることがあります。

-

オシロスコープの外観

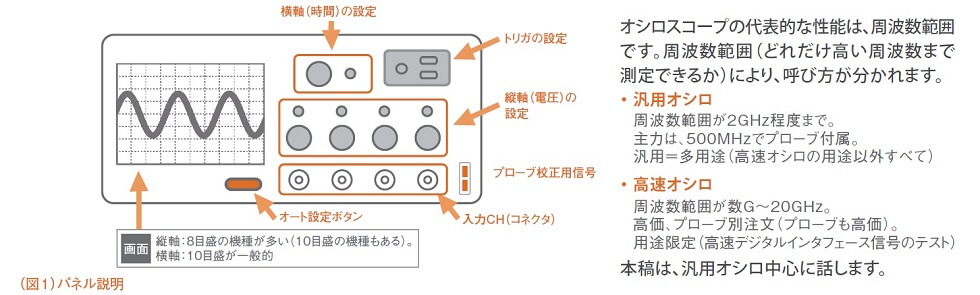

前面パネルに、画面(波形表示部)と操作部、パネル下部は入力部です。多くの機種は、横型(左半分に画面、右半分が操作部)です。横河計測の製品には、縦型の機種があります(例:DL1640/DL1740/DLM2054 など) -

操作パネル

- A.入力チャネル : 現在は4CHが主流。2CHでした。

- B.画面の縦軸 : 電圧軸の設定(各CHで個別に設定)

- C.画面の横軸 : 時間軸の設定ツマミ(各CH共通です)

- D.トリガ設定 : 波形を捕まえる条件を決めます。

▼ 操作

Step① 測定準備(プローブの校正)

プローブは、測定対象の信号を本体まで導く大切なパーツです。測定前には、プローブの校正を行います。本体に内蔵の校正用信号源で校正します。最近は、プローブ校正を自動化した機種もあります(例:DPO4054B)。

Step② 設定(オートセットアップ)

[Auto Setup] ボタンを押します。

DL, DLMの場合 [Auto Setup] ▶サブメニューでAutoを選択

測定器に内蔵のマイコンが、波形を観察して、測定条件を自動設定してくれます(まあまあのレベル)。(オートセットアップが効かない信号もあります。万能というわけではない)

Step③ 設定(手動で調整)

オート機能では十分でない場合が多いので、この設定をベースにして、手動(マニュアル)でBetter/Best な条件に追い込んでいきます。

- 縦軸・横軸の目盛を拡大/縮小したり(時間軸:20ns/div ⇒ 100ns/div)

- 波形の表示位置を移動させたり(位置を調整して重なりを解消)

- トリガ条件を変更したり(トリガソースをCH1からCH2へ変更) …

オシロスコープを選ぶときの3大要素は、①メーカー・シリーズ ②周波数範囲 ③CH数(4CHモデルは2CHの代替) です。

他の基礎コラムはこちらから

![[計測器 誌上体験] 第4回「オシロスコープ 」 | 学び情報詳細 | TechEyesOnline | 計測器専門の情報サイト](/img/pc/common/n-teo-logo.svg)

pc.png)